“Als außergewöhnliches Zeugnis der Tradition der europäischen Bäder ist das anspruchsvolle Baden-Baden eine Stadt des Gesundheitswesens, der Freizeitgestaltung und der sozialen Interaktion, in der architektonische Prototypen und eine städtebauliche Typologie entstanden sind, die ihresgleichen sucht.“

Lisa Poetschki (Städtische Koordinatorin

UNESCO World Heritage, Baden-Baden)

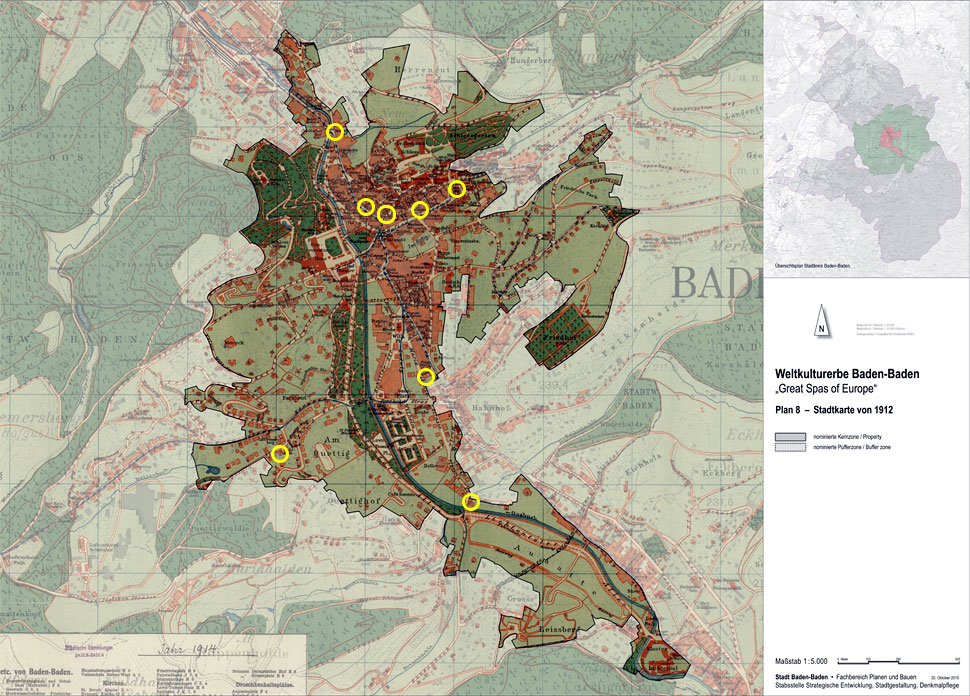

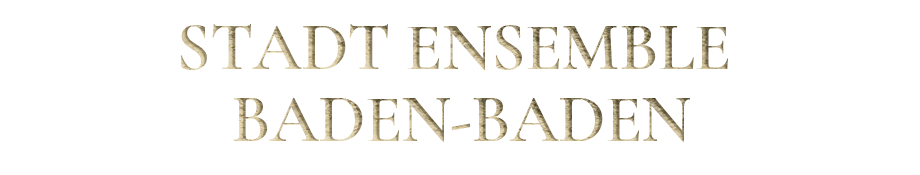

Nach einer achtjährigen Vorbereitungsphase hat sich Baden-Baden zusammen mit zehn weiteren renommierten europäischen Kurstädten im Januar 2019 unter dem Titel „Great Spas of Europe“ offiziell um die Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe beworben.

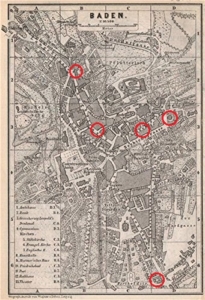

Das European Heritage Project hat sich aus diesem Grund dazu entschieden, diese prestigeträchtige Bewerbung und die ambitionierten Bestrebungen der Stadt Baden-Baden zu unterstützen. In diesem Zusammenhang konnten bereits sieben teilweise schwer vernachlässigte, denkmalgeschützte Gebäude erworben werden, die allesamt durch ihre historisch wertvolle und erhaltenswerte Bausubstanz überzeugten. Sämtliche Bauwerke sind in das Areal der „kleinsten Metropole der Welt“ eingebettet, das sich zwischen Lichtentaler Allee und Friedrichsbad erstreckt.

Das Ensemble, das das European Heritage Project erwerben konnte, besteht aus Gebäuden, die zwischen dem 19. und frühen 20. Jahrhundert im Stil der Belle Époque errichtet wurden. Darunter finden sich ein von Johann Ludwig Weinbrenner entworfenes Mietshaus, extravagante Villen, opulente Stadthäuser, das Großherzogliche Amtshaus und sogar ein Denkmal, welches einst eines der renommiertesten Hotels der Kurstadt beherbergte, der Deutsche Hof. Gemeinsam mit den noch heute bestehenden Traditionshäusern Europäischer Hof und Badischer Hof, formte das alte Hotelgebäude den malerischen Belle-Alliance-Platz, an dem zuvor das 1631 errichtete Kapuzinerkloster gestanden hatte.

MEHR | WENIGER

Vor zweitausend Jahren von den Römern entdeckt und für die natürlich vorkommenden Thermalquellen geschätzt, etwa vom römischen Kaiser Caracalla höchstpersönlich, erlebte Baden-Baden im 19. Jahrhundert nach der Eröffnung des Spielcasinos seine Blütezeit als „Sommerhauptstadt Europas”. Die Bäderstadt war wegbereitend für die Entwicklung des modernen Tourismus und konnte sich als Europas inoffizielle politische und gesellschaftliche Schaubühne etablieren und so mit den wichtigsten Metropolen der damaligen Zeit als kulturelles Zentrum und beliebter Rückzugsort konkurrieren.

Der Geist der berühmten Gäste Baden-Badens, wie etwa Clara Schumann, Fjodor Dostojewski, William Turner, Otto von Bismarck oder Queen Victoria, ist heute noch spürbar. Es ist genau dieser historische und kulturelle Reichtum, den das European Heritage Project wahren und schützen will. Es möchte damit einen Beitrag zum Erhalt des Esprits dieses besinnlichen, wie kosmopolitischen Ortes, welcher seit jeher die europäische Gesellschaft und ihre Geistesgrößen inspirierte, leisten.

GESCHICHTE

Baden-Baden ist als Kur- und Bäderstadt sowie als Medien-, Kunst- und internationale Festspielstadt weit über die Grenzen bekannt. Bereits die Römer nutzten die hier am Rande des Schwarzwalds entspringenden heißen Thermalquellen zur Entspannung und Erholung. Im Mittelalter wurde Baden-Baden Residenzstadt der Markgrafen zu Baden und somit auch namensgebend für das Land Baden. Nach einem katastrophalen Stadtbrand im Jahr 1689 verlor der Ort den Status der Residenzstadt an das benachbarte Rastatt, blieb aber die badische Amtsstadt. Im 19. Jahrhundert wurde die Bäderstadt wiederentdeckt und entwickelte sich, auch dank der Einnahmen aus der Spielbank, zu einem international bedeutenden Treffpunkt von Adligen und wohlhabenden Bürgern. Aus dieser Blütezeit im 19. Jahrhundert ist ein reiches, gut erhaltenes, materielles und immaterielles Erbe erhalten.

Erste Spuren der Besiedlung des Oostals finden sich im Mesolithikum um 8.000 bis 4.000 vor Christus. Doch erst durch die Römer, die die hiesigen bis zu 68 Grad Celsius heißen Thermalquellen entdeckten und schätzen lernten, gewann Baden-Baden seine Bedeutung als Badestadt. Nach der Besetzung der rechtsrheinischen Gebiete unter Kaiser Vespasian zwischen den Jahren 9 und 79 n. Chr. gründeten die Römer um die Mitte der 70er Jahre n. Chr. zunächst ein Militärlager südlich der heutigen Altstadt auf dem Rettig-Plateau. Nachdem die Besiedlung und die Einrichtung der Badeanlagen im Gebiet der Altstadt abgeschlossen waren, wich das Lager einem Verwaltungsbezirk. Die Kolonie Aquae entwickelte sich zum Militärkurbad und im zweiten Jahrhundert zum Verwaltungssitz der Civitas Aquensis.

Um 260 n. Chr. eroberte der germanische Stamm der Alamannen die Gegend. Um das Jahr 500 kam das Gebiet unter fränkische Herrschaft und wurde zum Grenzbereich des alemannischen Stammesgebietes, das südlich der Oos begann.

Die erste urkundliche Erwähnung Baden-Badens ist umstritten. Mittelalterlichen Quellen zufolge soll der Merowinger-König Dagobert III. (699-716) im Jahr 712 die Mark und ihre heißen Quellen dem Benediktinerkloster Weißenburg im heutigen Elsass geschenkt haben. Der Ort wird in den frühesten Dokumenten als „balneas in pago Auciacensi sitas“ („im Oosgau gelegene Bäder“) und an anderes Stelle als „balneis, quas dicunt Aquas calidas“‚ also als „Bäder, die sie heiße Quellen nennen“ bezeichnet. Eine Urkunde aus dem Jahr 856 bezieht sich ebenfalls auf diese Schenkung, ist allerdings umstritten. Der erste gesicherte Beleg für das heutige Baden-Baden ist eine Schenkungsurkunde aus dem Jahr 987, in der der römisch-deutsche König Otto III. (980-1002) und spätere Kaiser, den Ort „Badon“ nennt und erstmals eine Kirche erwähnt. Im Jahr 1046 finden sich Urkunden, die dem Ort erstmals das Marktrecht zusprechen.

Der Zähringer Graf Hermann II. von Baden (1060-1130) erwarb das Gebiet um Baden-Baden Anfang des 12. Jahrhunderts und nannte sich im Jahre 1112 erstmals Markgraf von Baden. Er ließ um 1100 die Hochburg Hohenbaden errichten. 1245 wurde das Zisterzienser-Kloster Lichtenthal gegründet und Baden erlangte zu dieser Zeit das Stadtrecht. Als Stadt wird Baden 1288 ausdrücklich genannt. Mit der Erlaubnis des badischen Markgrafen Friedrich II. († 1333) wurden die Thermalquellen ab 1306 erstmals wieder seit der Antike für heiße Bäder genutzt. Ende des 14. Jahrhunderts wurde auf dem Schlossberg eine Burg errichtet, die den Kern des heutigen Neuen Schlosses auf dem Florentinerberg bildet. Die Kurtaxe wurde erstmals 1507 erhoben. Außerdem wurde ein Kurmeister ernannt, der sich von da an um den aufstrebenden Kurbetrieb kümmerte. Ab 1500 gehörte die Stadt zum Schwäbischen Reichskreis, einem der zehn dem Heiligen Römischen Reich unterstehenden Regierungsgebiete. Nach Teilung der Markgrafschaft Baden im Jahr 1535 blieb das heutige Baden-Baden Residenzstadt der Bernhardinischen Linie und Hauptstadt der Markgrafschaft Baden-Baden. Nach dem Ende der Hochburgen zog es die Markgrafen von der Burg Schloß Hohenbaden endgültig in das auf dem Schlossberg neu errichtete sogenannte „Neue Schloss“, eine prächtige Renaissance-Anlage mit großen Parks und Terrassengärten, die die gesamte Stadt überblicken. Um dieses Schloss wurde die Badener Altstadt errichtet, deren mittelalterliche Gebäude noch heute das enge Gassengewirr des Schlossberges prägen.

Während des Pfälzischen Erbfolgekrieges in den Jahren 1688 bis 1697 wurde Baden-Baden am 24. August 1689 von französischen Truppen niedergebrannt. In der Folge kam auch der Bäderbetrieb zum Erliegen. 1705 verlegte Ludwig Wilhelm von Baden-Baden (1655-1707) die Residenz nach Rastatt; dennoch blieb Baden-Baden die offizielle Amtsstadt der Markgrafschaft.

Vom höfischen Leben abgeschnitten fiel Baden-Baden in einen Dornröschenschlaf. Erst die Zeit nach dem Wiener Kongress sollte der Stadt einen ganz unerwarteten Aufschwung bescheren. Denn der nach Napoleon in der Restauration eingesetzte französische König Louis-Phillipe erließ, von frommem Eifer getrieben, in Frankreich ein Gesetz, das gerade für Baden-Baden weitreichende Folgen haben sollte. Er verbot jegliches Glückspiel und damit auch das gesamte Spielbankwesen in Frankreich. Jaques Bénazet war zu jener Zeit Pächter der großen Casinos in und bei Paris, unter anderem im Palais Royal, die er jetzt nicht mehr betreiben durfte. Bénazet, inzwischen zu einem erheblichen Wohlstand gekommen und mit der weltweiten Hautevolée aus Adel und reichem Bürgertum bestens vertraut, suchte also einen neuen Standort, um seinen Glücksspielbetrieb, nun aber in noch größerem Stil, verwirklichen zu können. Da sprang ihm das kleine Baden ins Auge. Denn hier fand er für sein Vorhaben günstige Bedingungen vor.

Baden, inzwischen zum Großherzogtum aufgestiegen, war in den Koalitionskriegen verlässlicher Verbündeter auf Seiten der Franzosen gewesen. Insoweit bestand in Frankreich eine historische Sympathie für diese Region. Außerdem waren die Badener von Haus aus sehr frankophil. Im Übrigen übte das badische Herrscherhaus, obwohl inzwischen mit dem Titel „Großherzog“ ausgestattet, kein despotisches Regime aus, wie es vielleicht in Preußen aufzufinden war. Es besaß auch keinen mächtigen König, wie in Bayern, der im Endeffekt das letzte Wort haben wollte. Anders gesagt, das badische Herzoghaus war einfach oder Gott sei Dank nicht zu mächtig. Als i-Tüpfelchen bot Baden mit den heißesten Quellen im Reich auch eine touristische Attraktion dar. Und was für die Pläne Bénazets schließlich besonders attraktiv war: Die immer noch mittelalterlich anmutende Stadt konnte außerhalb der alten Stadtmauern riesige Entwicklungsflächen entlang des Flüsschens Oos ausweisen.

Hier also entsann Bénazet seinen Masterplan. Er wollte nicht nur ein oder zwei Casinoanlagen erbauen, er wollte gleich ein komplettes „Terraforming“ durchführen. Sein Konzept sah den Ausbau des Theaterbetriebes mit zahlreichen Logen im Stil der Pariser Oper vor. Er beabsichtigte ein Konversationshaus, ein Kurhaus, mehrere Casinos, Konzertgebäude sowie zahlreiche Kneipp- und Kuranlagen in einen Erlebnispark integrieren. Damit aber noch nicht genug. Er plante gleich mehrere große Palasthotels, wie es sie in Paris, aber noch nicht in Deutschland gab. Er sah neben den vorhandenen katholischen auch Gotteshäuser für andere Religionsgemeinschaften, eine russisch-orthodoxe, eine rumänisch-orthodoxe, eine anglikanische, eine protestantische Kirche, vor, um das gesamte europäische Publikum der oberen Schichten erreichen zu können. Und schließlich wollte er nach dem Motto „Think Big” eine komplette Flaniermeile installieren, die vom geplanten höfischen Bahnhof bis zum entfernten Kloster Lichtental, also fast drei Kilometer (!), reichen sollte.

Dafür brauchte er nicht etwa (nach heutiger Währung) Millionen, dafür brauchte er Milliarden. Und so suchte und fand er Investoren, die das ehrgeizige Projekt mitfinanzierten. Es sollte sich für alle rechnen! Alles, was Jaques Bénazet bzw. später sein Sohn Edouard geplant hatten, wurde verwirklicht und noch heute kann der geneigte Besucher die kilometerlange und in seiner Ganzheit einmalige Lichtentaler Allee bewundern.

Der Plan ging auf. Alle kamen. Die englische Queen Victoria war gern gesehener Gast, ebenso Napoleon III. oder der gesamte russische Hochadel. Clara Schumann und Johannes Brahms lebten hier. Dostojewski verfasste in Baden-Baden seinen Roman „Der Spieler“, und sogar Kaiser Wilhelm I. war 40 Jahre in Folge Sommerfrischler des Kurortes. Noch heute erinnert eine Tafel an das Attentat auf seine Person 1861 in der Lichtentaler Allee unweit der Kettenbrücke, das fehlschlug. Baden-Baden im neunzehnten Jahrhundert war wie Monte Carlo in den fünfziger und sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts: der wohl berühmteste Ort weltweit für die Schickeria jener Zeit.

Viele herrschaftliche Gäste machten den Ort zur Sommerhauptstadt Europas, von Künstlern, Dichtern und Denkern bis hin zu Politikern und Adeligen, während Paris als offizielle Winterhauptstadt galt. Besonders unter den deutschen Komponisten und Musikern, wie Clara Schumann (1819-1896), Richard Wagner (1813-1883), Johannes Brahms (1833-1897) und den russischen und französischen Intellektuellen, so etwa Victor Hugo (1802-1885), Fjodor Dostojevski (1821-1881) und Lew Tolstoi (1828-1910) war Baden-Baden zu seiner Blütezeit beliebt. Ab 1858 fanden internationale Pferderennen auf dem eigens angelegten Rennplatz Iffezheim statt. Im Jahr 1872 übernahm der Internationale Club Baden-Baden die Organisation der Pferderennen.

Sein heutiges mondänes Aussehen verdankt Baden-Baden Stadtplanern und Architekten wie etwa Friedrich Weinbrenner (1766-1826).

HEUTIGE GESAMTSITUATION

Baden-Baden hat es seiner Geschichte und insbesondere der kulturellen Nähe zu Frankreich zu verdanken, dass die Stadt im Zweiten Weltkrieg unzerstört

Baden-Baden hat es seiner Geschichte und der kulturellen Nähe zu Frankreich zu verdanken, dass die Stadt im Zweiten Weltkrieg unzerstört blieb. Sie gehört damit zu den am besten erhaltenen Kurorten in Deutschland. Das Stadtbild wird von herausragenden Beispielen der Kurarchitektur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts geprägt. Dennoch veränderten zahlreiche seit den 1970er und 80er Jahren begangene Bausünden, die im Rahmen eines großflächig geplanten Modernisierungsgedankens entstanden waren, das Stadtbild. Im Zuge dessen fanden ab den 1960er Jahren viele unnötige Abrissarbeiten an historischen Denkmälern statt, die nicht wenige erhaltenswerte Denkmäler dauerhaft aus dem kollektiven Gedächtnis entfernten.

Heute ist das Kurhaus mit dem berühmten Casino architektonischer und gesellschaftlicher Mittelpunkt sowie Wahrzeichen der Stadt. Die Altstadt Baden-Badens besitzt zahlreiche Geschäfte und Cafés, die zum Flanieren einladen. Im Bäderviertel sind vor allem das in Anlehnung an die Paläste der italienischen Hochrenaissance erbaute Friedrichsbad aus dem 19. Jahrhundert sowie die römischen Badruinen, die sich unterhalb des Marktplatzes und dem Friedrichsbad befinden, erwähnenswert. Weitere Sehenswürdigkeiten sind das von Friedrich Weinbrenner erbaute Kurhaus, die in Kaskaden angelegte Wasserkunstanlage „Paradies“, das Kloster Lichtental und das Schloss Hohenbaden sowie das Neue Schloss. Gleichrangig sind die Trinkhalle Baden-Baden von Weinbrenner-Nachfolge Heinrich Hübsch (1795-1863) und die 2,3 Kilometer lange Lichtentaler-Allee zu nennen, die nach wie vor das Herzstück und die grüne Lunge der Kurstadt darstellt.

In den letzten Jahren versuchte die Stadt sich mit großem Erfolg wieder als kulturelles Zentrum zu etablieren. So erwächst nun das Interesse an der Kurstadt auch wieder in der jüngeren Generation. Die Reise- und Kulturressorts von weltweit renommierten Magazinen, wie etwa der New York Times oder Monocle, haben Baden-Baden jedenfalls wieder in den Fokus gerückt.

Daher hat sich die Stadt nunmehr entschlossen das historisch einmalige Stadtensemble als Weltkulturerbe schützen zu lassen. Die Bewerbung ist bereits auf die Tentativliste des UNESCO Weltkulturerbes als Teil des Projekts „Great Spas of Europe“ gerückt, in dessen Rahmen sich der Kurort gemeinsam mit den unten genannten europäischen Städten zusammengeschlossen hat, eine Chance die Stadt an der Oos ihrem historischen Renommée näherzubringen:

-

Spa, Belgien

-

Bad Ems, Deutschland

-

Bad Kissingen, Deutschland

-

Vichy, Frankreich

-

Bath, England

-

Montecatini Terme, Italien

-

Baden bei Wien, Österreich

-

Franzensbad, Tschechien

-

Karlsbad, Tschechien

-

Marienbad, Tschechien

-

Luhačovice, Tschechien

PROJEKTZIEL

„Hier in Baden hätte ich die schöne Natur und auch künstlerischen Verkehr, denn alles kommt ja hierher.“ Mit diesen Worten fasste Clara Schumann ihre Beweggründe zusammen 1862 nach Baden-Baden zu übersiedeln.

Dem European Heritage Project ist es gelungen bereits sieben teilweise schwer vernachlässigte bis ruinöse, denkmalgeschützte Bauwerke innerhalb des Baden-Badener UNESCO-Weltkulturerbe-Areals zu erwerben. Ziel dieses Engagements ist es nicht nur, die Einzelsituation der betroffenen Häuser zu verbessern und sie damit in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen, sondern die Stadt dabei zu unterstützen, den historischen Kurort stärker zu einem attraktiven Wohn- und Reiseort zu machen. Zudem soll das Stadtbild seinem Anspruch als erhaltenswerte Weltstadt der Belle Époque wieder gerecht werden, nachdem ab Mitte des 20. Jahrhundert zahlreiche Gebäude aus der Blütezeit der Kurstadt wahllos abgerissen wurden.

Zwar sind es insbesondere die Wahrzeichen der Stadt, wie etwa die Trinkhalle, die Lichtentaler Allee oder das Casino, die maßgeblich identifikationsstiftend wirken, doch es sind eben nicht nur diese Zentralanlagen, die Baden-Baden architektonisch gestaltet und der Stadt ihr unverkennbares Äußeres verliehen haben. Auswärtige Besucher, Investoren und Architekten, aber auch gebürtige Baden-Badener haben auf oft subtilere Weise das Stadtbild zwischen dem Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entscheidend mitgestaltet. So hinterließen sie ihre Spuren in Form von herrschaftlichen Villen und eleganten Stadthäusern und schufen in der Belle Époque eine architektonische Diversität, die zu einem Charakteristikum Baden-Badens geworden ist.

Dieses kulturelle und architektonische Erbe zu bewahren, stellt ein Projekt dar, das eine Stadt kaum alleine stemmen kann. Daher hat das European Heritage Project im Rahmen seiner Statuten beschlossen, die Stadt aktiv bei diesem Bemühen zu unterstützen.

AKTUELLE MELDUNGEN

- Baden-Baden exklusiv Der Villenretteram 20. Juni 2022

Lesen Sie das Interview hier…

- Badisches Tagblatt Sternerestaurant soll an Tradition anknüpfenam 21. März 2022

- Projekt Baden Baden: Löw TV Erneute Restaurierung des Sonnenhofs durch das European Heritage...am 6. Mai 2021

Nur drei Jahre nach Fertigstellung der Restaurierungsmaßnahmen wurde der Sonnenhof 2019 durch […]

- Projekt Baden Baden: Löw TV Das European Heritage Project erwirbt bedeutende Sammlung historischer...am 28. April 2021

Dragonerhelm, Tschako, Bürgerwehrhelm und Pickelhaube – die Sammlung historischer, badischer […]

- Projekt Baden Baden: Löw TV Das EUROPEAN HERITAGE PROJECT führt die Villa Kettenbrücke zurück...am 22. April 2021

Seit über einem Jahrzehnt steht die Villa Kettenbrück in der Maria-Viktoria-Straße leer. […]

- Baden-Baden exklusiv Der Villenretteram 20. Juni 2022

Lesen Sie das Interview hier…

- Badisches Tagblatt Sternerestaurant soll an Tradition anknüpfenam 21. März 2022

- Projekt Baden Baden: Löw TV Erneute Restaurierung des Sonnenhofs durch das European Heritage...am 6. Mai 2021

Nur drei Jahre nach Fertigstellung der Restaurierungsmaßnahmen wurde der Sonnenhof 2019 durch […]

- Projekt Baden Baden: Löw TV Das European Heritage Project erwirbt bedeutende Sammlung historischer...am 28. April 2021

Dragonerhelm, Tschako, Bürgerwehrhelm und Pickelhaube – die Sammlung historischer, badischer […]

- Projekt Baden Baden: Löw TV Das EUROPEAN HERITAGE PROJECT führt die Villa Kettenbrücke zurück...am 22. April 2021

Seit über einem Jahrzehnt steht die Villa Kettenbrück in der Maria-Viktoria-Straße leer. […]

Videobeiträge:

Das European Heritage Project führt Villa Kettenbrücke zurück zu altem Glanz

Nur drei Jahre nach Fertigstellung der Restaurierungsmaßnahmen wurde der Sonnenhof 2019 durch einen Großbrand schwer beschädigt. Nun hat sich das EUROPEAN HERITAGE PROJECT mit großem Engagement einer erneuten Restaurierung und Rekonstruktion gewidmet. Begeben Sie sich gemeinsam mit uns auf einen virtuellen Rundgang durch das denkmalgeschützte Gebäude inmitten der Baden-Badener Altstadt.

Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen im Gespräch mit Prof. Dr. Peter Löw

European Heritage Project erwirbt das Schababerle Haus in der Gernsbacher Straße in Baden-Baden.

Die Einzelprojekte:

DAS GROSSHERZOGLICHE AMTSHAUS

Sophienstraße 47, Baujahr 1842

INFORMATIONEN

Die „Alte Polizeidirektion“, wie das palaisartige Gebäude am Sophienplatz im Volksmund bis heute genannt wird, ist neben den Schloss- und Kuranlagen das wohl bekannteste profane Bauwerk der Kurstadt. Als großherzogliches Amtshaus im Jahre 1842 errichtet strahlte es das neue fürstliche Selbstbewusstsein des badischen Staates aus. Am Ende der berühmten Sophienallee gelegen verbindet es die Badener Altstadt mit dem Bäderviertel.

Kaufsituation: Einst vom Abriss bedroht wurde der im städtischen Gedächtnis als „Alte Polizeidirektion“ verankerte Gebäudekomplex nach jahrelangem Leerstand in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt restauriert und modernisiert. Der Alteigentümer hatte das Interesse am Gebäude verloren und sich nach anderweitigen Investitionsmöglichkeiten umgesehen. In dieser Situation wurde das European Heritage Project gebeten, dieses stadtbildprägende Anwesen zur Erhaltung für die Nachwelt mit in das Ensembleprojekt für Baden-Baden aufzunehmen. Im Juli 2019 konnte das Gebäude schließlich vom European Heritage Project erworben werden.

Geschichte:

Der am Ende der Sophienallee gelegene Gebäudekomplex war im Jahre 1842 als Großherzogliches Amtshaus im Stil eines toskanischen Landhauses der Renaissance an prominenter Stelle errichtet worden. Mit der Bauplanung des Amtshauses wurde Friedrich Theodor Fischer (1803-1867), ein Schüler Weinbrenners und seinerzeit Leiter der Oberbauinspektion Karlsruhe, beauftragt. Zunächst waren hier nach Fertigstellung des Bauprojekts das großherzogliche Amtsgericht, etliche Amtsstuben und die Wache untergebracht. Von hier aus wurde das Großherzogtum Baden verwaltet. Ab 1942 diente das repräsentative Gebäude dann zur Unterbringung der Polizeidirektion, bis diese 1975 auszog und in die Weststadt übersiedelte.Über Jahrzehnte war der Eigenwert des Gebäudes bei den Planungsabsichten der Bäder- und Kurverwaltung unzureichend gewürdigt worden. Bereits 1964 erfolgte der Beschluss, die „Alte Polizeidirektion“ abzureißen. In jener Zeit hatte man zwar den Bauwerken Weinbrenners ihre Erhaltungswürdigkeit zugesprochen, jedoch nicht den Werken seiner Schüler und Nachfolger. Damals sollte das imposante bogenförmige Gebäude für einen geplanten Grünstreifen weichen. Bis 1977 stand immer noch der Abriss im Raum. So hätte das heute beeindruckende und das Stadtbild maßgeblich prägende Gebäude beinahe ein ähnliches Schicksal, wie viele historistische Gebäude des 19. Jahrhunderts, die während der 1960er bis 80er Jahre in Baden-Baden vor allem zugunsten von Neubauten und Parkplätzen geopfert wurden, ereilt. Doch glücklicherweise trat 1978 ein Kollektiv aus Denkmalpflegern massiv für den Erhalt des historischen Amtsgebäudes ein und gründete die „Schutzgemeinschaft Alte Polizeidirektion“, die sehr schnell überregional eine ungewöhnlich hohe Beachtung und Zuspruch in wissenschaftlichen Kreisen fand.

Ab 1982 war das Museum für mechanische Musikinstrumente dort untergebracht. Danach stand das Gebäude jahrelang leer. Heute ist es wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Ein hochmodernes Ärztehaus ist in den alten und renovierten Mauern eingezogen.

Architektur:

Theodor Fischer hatte 1839 den Auftrag erhalten das Gebäude zu errichten. Architektonisches Ziel war es, einerseits ein Gebäude zu konzipieren, das in funktionaler Hinsicht den Ansprüchen eines fürstlichen Amtshauses mit Gerichtsbetrieb gerecht werden konnte, aber andererseits auch die repräsentativen Ansprüche des Großherzogtums als eigener Staat und die Erwartung der Stadt als aufstrebendes Weltbad erfüllen sollte. Heraus kam dabei ein dreistöckiges Zentralgebäude, das zusammen mit zwei symmetrisch angeordneten Flügelbauten und einem repräsentativen Gartenplatz mit Zentralbrunnen am Ende der Sophienallee majestätisch ruht. Ausgeführt wurde der ganze Komplex in hochwertigen Materialien wie Sandstein.Stilistisch hatte sich Fischer an der Neorenaissance italienischer Ausprägung orientiert. Die dreistöckige Fassade des Hauptgebäudes ist entsprechend streng gegliedert. Im Erdgeschoss sind über einem angedeuteten Bossenwerk neben dem hohen, repräsentativen Eingang jeweils drei hohe, oben gerundete Fenster angebracht, die an Palladio erinnern und die sich auch in den anderen Stockwerken wiederfinden. Über dem Eingang ist das großherzogliche Wappen angebracht. Rechts und links neben dem Eingangsportal befinden sich auf hohen Säulen figürliche Darstellungen der Allegorien der Gerechtigkeit und des Gesetzes, Justitia und Lex. Die beiden höheren Stockwerke werden durch auskragende Gurtgesimse gegliedert. Unter den Traufsteinen und den Dachkonsolen befinden sich jeweils über den Fenstern des zweiten Stockes bronzene Tondi, die Greifköpfe abbilden. Ein besonderes Detail sind die geschwungenen Seitenflügelbauten, die rechts und links halbkreisförmig vom Hauptgebäude abgehen. Den Abschluss dieser Flügel bilden zwei klassizistische Pavillons, welche einst als Wachgebäude dienten. Um dieses Detail zu betonen, sind die Gebäudeecken mit starken Bossensteinen und einer zentralen, überhohen Eingangspforte optisch hervorgehoben.

Sanierung:

Im Zuge der Erneuerungen durch den Vorbesitzer wurden die Seitenflügelbauten mitsamt den Pavillons mit einem zusätzlichen, schlicht-kubusförmigen neuzeitlichen Stockwerk überbaut, das sich auf dezente Weise in die historische Architektur einfügt.Das Gebäude wird über mehrere Treppenabschnitte erschlossen. Über den Gartenvorplatz folgt zunächst eine kleine Treppenanlage, der sich unmittelbar die Haustreppe anschließt. Das Gebäude wird erst nach Durchschreiten eines inneren Säulenganges betreten, die originalen Eingangstüren sind ganzflächig in acht verglaste Strahlenelemente gegliedert. Im Innern finden sich zudem diverse neogotische Elemente, wie zum Beispiel die hohen, schmalen Kreuzgewölbe an den Decken der Treppenaufgänge und in der Eingangshalle, sowie steinerne, sternförmig ornamentierte Balustraden, die teilweise von tuskischen Säulen abgeschlossen werden. Die großzügig gestalteten, hohen, rundbogenförmigen Türen in den Räumlichkeiten und die vielen lichtspendenden Fenster betonen die offene Gestaltung der Architektur. Die schlichten, weiß gehaltenen Wände und das polierte, anthrazitfarbene Granitgestein der Böden und Treppenstufen lassen insbesondere die Eingangshalle noch großzügiger erscheinen.

Das gesamte Gebäude hat einen deutlich stadtprägenden Charakter und spiegelt das neue Selbstvertrauen des badischen Herrscherhauses nach Erhebung in den fürstlichen Großherzogstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wider.

Heutige Nutzung: Das Gebäude wird heute als Ärztehaus nahe der Thermen genutzt. Es hat damit seine öffentliche Zugänglichkeit zurückerhalten. Besucher können sich von außen und von innen an der wunderschönen Architektur erfreuen. Als quirliger Angelpunkt zwischen Bäderviertel und Sophienstraße trägt es zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt erheblich bei.

WEINBRENNER-HAUS

Maria-Viktoria-Straße 17, Baujahr 1865

INFORMATIONEN

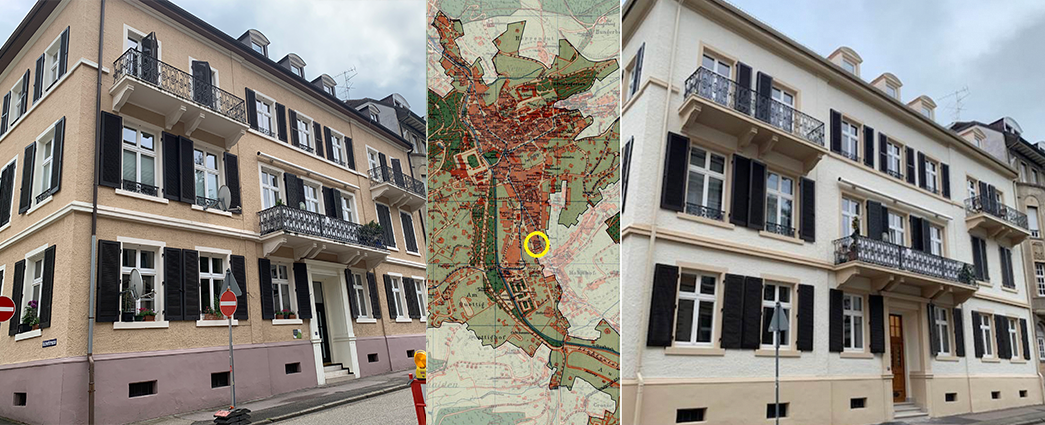

Das vierstöckige Gebäude, das um 1860 als wesentlicher Bestandteil eines neuen Stadtviertels direkt hinter der Augusta-Kirche fertiggestellt werden konnte, steht für den großzügigen Charme der Belle Époque.

Noch von Johann Ludwig Weinbrenner (1790-1858) konzipiert, war es eines der wenigen Gebäude, das von ihm als reines Zinshaus geplant wurde. Großbürgerliche Raumverhältnisse und ein klassizistisches Interieur geben einen Einblick in die Lebenswirklichkeiten in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Kaufsituation:

Bevor das European Heritage Project das Objekt im Jahr 2019 erwerben konnte, war es im Jahr 2003 von einem Privatunternehmer übernommen worden, welcher die Idee hatte das Gebäude komplett neuzeitlich zu konzipieren. Im Hof sollten Duplex-Garagenstellplätze geschaffen werden, ein Außenaufzug angebaut und eine Nutzungsänderung durchgeführt werden. Aufgrund des Widerstandes des Denkmalamtes und der damit einhergehenden zeitlichen Verzögerung verlor der vorherige Besitzer das Interesse an dem Objekt und hinterließ es als teilweise entkernten Rohbau.Die architektonische und sozialgeschichtliche Relevanz des Gebäudes war den Kuratoren des European Heritage Project sofort klar. Als eines der ersten, von Johann Ludwig Weinbrenner (1790-1858) als reines Zinsgebäude konzipiertes Gebäude in Baden-Baden, stellt es ein wichtiges architekturhistorisches Zeitzeugnis dar und markiert damit eine architekturhistorische Zäsur. Aufgrund der akuten Gefahr, dass das gesamte Gebäude schließlich stark verändert werden könnte, hatte sich das European Heritage Project zu Beginn des Jahres 2019 dazu entschlossen, das überwiegend leerstehende Gebäude mit in sein Portfolio aufzunehmen um es für die Nachwelt zu erhalten.

Geschichte:

Die Maria-Viktoria-Straße ist Teil eines nach Plänen von Friedrich Eisenlohr (1805-1854) zwischen 1855 und 1865 neu konzipierten Stadtviertels, welches auch die spätere Ludwig-Marum-, Ludwig-Wilhelm-, und Schiller-Straße umfasst. Die Pläne des Hauses wurden noch von Johann Ludwig Weinbrenner (1790-1858) erstellt. Johann Ludwig Weinbrenner war der Neffe des Architekten Friedrich Weinbrenner. Von 1802 bis 1808 studierte er in Karlsruhe Architektur an der Bauschule seines Onkels. Bis 1814 war er im großherzoglichen Baubüro tätig und führte die Bauaufsicht über den Neubau der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe. Die Jahre von 1814 bis 1817 verbrachte er mit einem Stipendium in Rom, wobei sich eine Freundschaft mit Friedrich von Gärtner ergab. Ab dem Jahre 1819 war er Bezirksbaumeister in Müllheim. Danach übernahm er in Lörrach denselben Posten. Ab 1825 war er Bezirksbaumeister in Baden-Baden und ab 1835 in Rastatt. In seinen späteren Bauten löste er sich zunehmend vom klassizistischen Baustil Friedrich Weinbrenners und schloss sich historisierenden Stilrichtungen an, wie ihn dessen Nachfolger Heinrich Hübsch sowie Friedrich von Gärtner vertraten. In diese Schaffensperiode fällt das Haus Maria-Viktoria-Straße 17.Architektur:

Das repräsentative Wohnhaus war zwischen 1855 und 1860 errichtet worden. Erstmals kartografisch verzeichnet wurde das Gebäude aber erst auf einem Stadtplan von 1889.Das Anwesen ist für die Stadtgeschichte Baden-Badens, insbesondere für die Kunst- und Architekturwissenschaft, aber auch für die Sozialgeschichte, von besonderem Quellenwert. So dokumentiert das Gebäude den großbürgerlich geprägten Wohnbau seiner Zeit. Das dreigeschossige Gebäude weist für den Spätklassizismus die typischen repräsentativen Stilelemente auf, die vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europas Kurstädten sehr beliebt waren. Das durch Stockwerke und Sohlbankgesimse im flamboyanten Stil gegliederte Haus mit Fensterläden und Walmdach besitzt drei prachtvolle, kunstvoll angeordnete Balkone mit reich geschmückten Eisengittern. Auch die Fensterbrüstungen sind mit verzierten Schmuckteilen versehen. Im Inneren setzt sich der großzügige Eindruck in einem weiten Treppenhaus mit breiter Seitenstiege und eleganten, klassizistischen Zierformen aus Gusseisen fort. Des Weiteren zieren Buntglasfenster mit geometrischen Formen und Blumenmustern das Treppenhaus und bieten ein farbenprächtiges Lichtspiel.

Am Gebäude selbst, aber auch in seiner städtebaulichen Situation werden heimatgeschichtliche Entwicklungen anschaulich. Es handelt sich um ein seltenes architekturhistorisches Zeugnis von hohem Dokumentations- und Erhaltungswert, das zudem einen hohen Grad an Vollständigkeit in seiner Bausubstanz aufweist.

Sanierung:

Unter Aufsicht des European Heritage Project konnte das Gebäude vollständig saniert und modernisiert werden. Dabei wurden die modernen Veränderungen des Vorbesitzers schonend rückgebaut. Besonders wichtig war neben der Gesamtinstandsetzung die ursprüngliche Nutzungsintention, nämlich das Haus als reines Mietshaus zu erhalten. Die Bauarbeiten umfassten dabei die Fassade, das Dach und den gesamten Innenbereich mit neuen Dachgeschosswohnungen.Im Eingangsbereich erfolgte ein Gesamtrückbau der modernen Kunststeinfliesen, welche durch historische Zementfließen mit floralem Muster ersetzt wurden. Einst nachträglich hinzugefügte Treppenstufen aus Beton wurden durch Stufen aus Sandstein ersetzt. Im Treppenhaus wurde das schmiedeeiserne Geländer überarbeitet und der antike Holz-Handlauf freigelegt. Auf allen Stufen wurde ein roter Naturfaserteppich verlegt. Als besonderes Detail galt es die fehlende, kassettierte Lambrie wiederherzustellen, welche wieder den gesamten unteren Eingangsbereich schmückt und historischen Charme verleiht. Eine nach historischem Vorbild konzipierte Haustüre, die die Neubautüre der 1960er Jahre ersetzt, wurde eingefügt und durch originalhistorische Eisengitter und Schmuckelemente verziert. Historische Kristallleuchter verleihen dem Eingangsbereich den für den Klassizismus typischen, repräsentativen Charakter.

In den insgesamt sechs Wohnungseinheiten wurden neuzeitliche Trockenbauwände entfernt und die gesamte Elektro-, Heizungs- und Sanitärsituation völlig neu aufgebaut. Die beiden bereits bestehenden Dachgeschosswohnungen wurden energetisch überholt. Die Parkettböden, überwiegend aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurden überarbeitet und soweit möglich erhalten. Die Fenster und die Flügeltüren in den Wohnungen wurden, soweit aus dem Originalbestand, überarbeitet und erhalten. Bei den Fenstern erfolgte zusätzlich eine energetische Verbesserung durch Einbau einer extrem dünnen Doppelverglasung, sodass die historischen Flügel bestehen bleiben konnten. Zudem wurden die Wohnungseingangstüren überarbeitet. Sie entsprechen nun den höchsten sicherheitstechnischen Standards. Sämtliche Wohneinheiten verfügen jetzt über Fußbodenheizungen.

Die Fassade wurde nach den Vorgaben des Denkmalamts überarbeitet und verbessert. Fehlende Fensterläden wurden ergänzt sowie die Brüstungen überholt.

Heutige Nutzung:

Das Gebäude wird heute wieder, wie nach seiner Erbauung, als elegantes, aber bürgerliches Mietshaus genutzt.

DER DEUTSCHE HOF

Lange Straße 54, Baujahr 1870

INFORMATIONEN

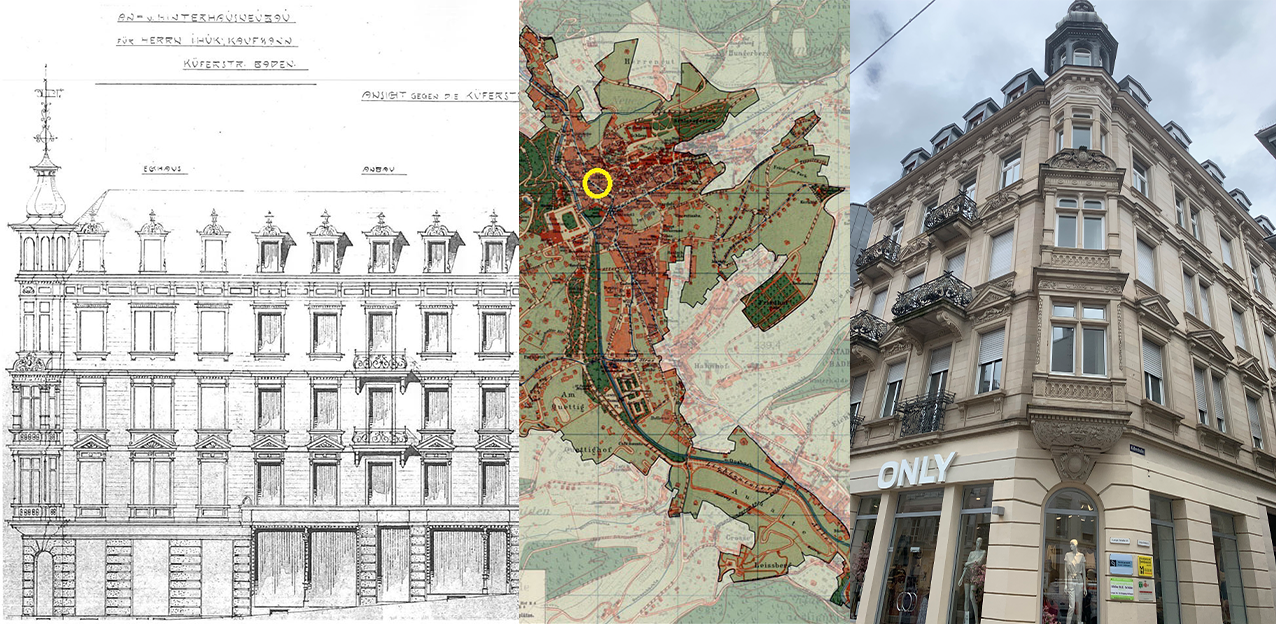

Am ehemaligen Belle-Alliance-Platz (heute: Hindenburgplatz) gelegen, dort wo die Kaiser- und die Luisenbrücke die Oos passieren lassen, bildete der Deutsche Hof zusammen mit seinem Gegenüber, dem Badischen Hof, das repräsentative Eingangstor zur Badener Innenstadt.

Seit dem 2. Weltkrieg war er jedoch nur noch ein Schatten seiner selbst. Heruntergekommen stellte das Anwesen ein Ärgernis dar. Jetzt nach der Sanierung soll der Deutsche Hof dem Platz seinen historischen Glanz zurückgeben.

Kaufsituation: Vor dem Erwerb durch das European Heritage Project stand das Gebäude im Privateigentum eines älteren Ehepaares, das es als Mietshaus genutzt hatte. Mindestens seit 20 Jahren waren keine Renovierungsarbeiten mehr durchgeführt worden. Aufgrund erheblicher baulicher Eingriffe in den 1960er Jahren, insbesondere der unästhetischen, nicht mit der originalhistorischen Architektur harmonisierenden Fassaden- und Eingangsgestaltung, hatte sich das Mietklientel zusehend verschlechtert. Das galt auch für die Ladengeschäfte, die immer noch im Stil der späten 1960er Jahre gestaltet waren und Gebraucht- und Ramschwaren feilboten. An den ehemaligen Glanz des Hauses, dessen prestigeträchtiger Name einst „Deutscher Hof“ lautete, und eines der bekanntesten Hotels der Stadt war, erinnerte so gut wie nichts mehr. Die Alteigentümer waren offensichtlich der laufenden Instandhaltung nicht mehr gewachsen. An eine Sanierung des Gebäudes und einen am historischen Vorbild orientierten Rückbau war nicht zu denken. In dieser Situation konnte das European Heritage Project das Haus im Februar 2019 erwerben.

Geschichte: Heute liegt der Deutsche Hof am Hindenburgplatz unmittelbar am Eingang zur Baden-Badener Altstadt. Jeder, der die Stadt betritt, passiert das einstmals stolze Gebäude. Der ehemals „Belle-Alliance“ genannte Platz (heute: Hindenburgplatz) war eine der besten Adressen der Kurstadt. Hier hatte sich das einstige Kapuzinerkloster, das von 1631 bis 1807 das Stadtbild Baden-Badens bestimmte, erhoben, bis es Anfang des 19. Jahrhunderts durch den Neubau des Palasthotels Badischer Hof ersetzt worden war. Der Platz wurde damals aufwändigst gestaltet, unter anderem mit einer schönen Brunnenanlage und dem säulenbewandten Belvedere, dass in späterer Zeit abgetragen wurde. In den 1870er Jahren wurde schließlich der als Hotel geplante „Deutsche Hof“ anstelle eines Vorläuferbaus erbaut. In den Baedecker-Ausgaben der Zeit wird der Deutsche Hof als renommierte Bleibe empfohlen.

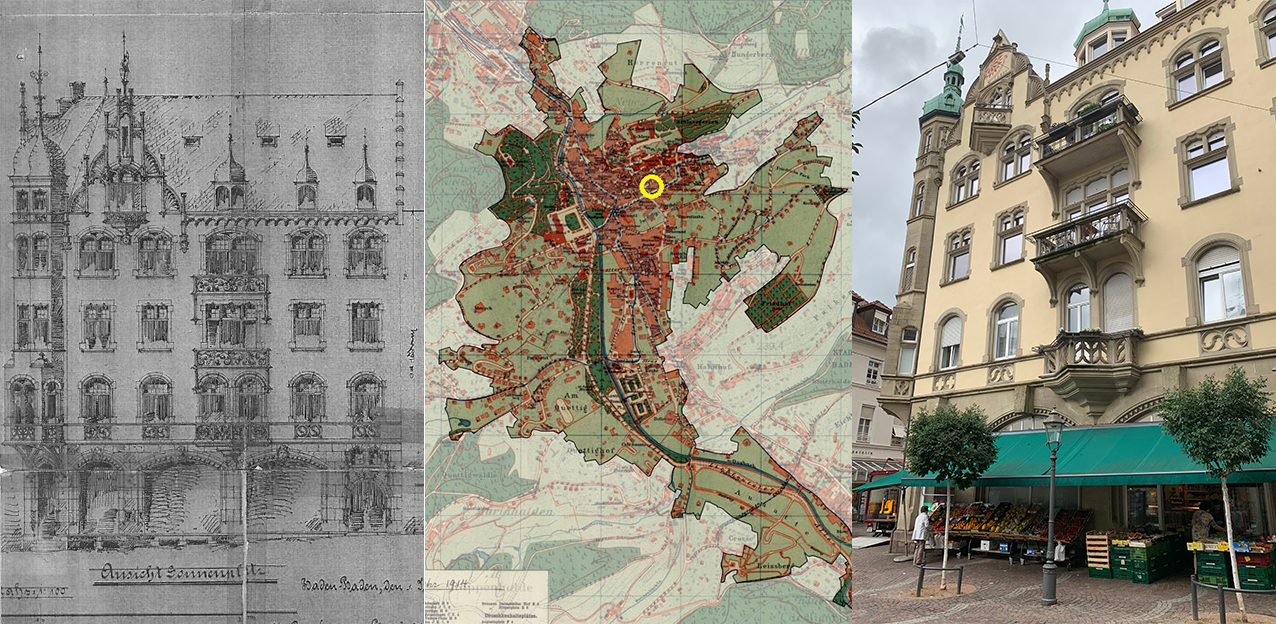

Historischen Zeichnungen zufolge besaß der ehemalige „Deutsche Hof“ drei Geschosse mit Dachgeschoss sowie ein vollständig erschlossenes Walmdach mit sieben Dachgauben. Das Gebäude schmückten zur Zeit seiner Erbauung spätklassizistische bis neobarocke Elemente, wie Gesimse, die das Haus in seine Etagen untergliederte, sowie Fensteröffnungen die, mit Ausnahme des Erdgeschosses, über Fensterläden und insgesamt sechs symmetrisch angeordnete französische Balkone verfügten, welche mit üppig floral geschmückten Eisenbalustraden versehen waren und sich durch dekorative Pilaster von der übrigen Fassade abgrenzten. Ein schlichtes Natursteindekor verzierte das Erdgeschoss. Das Haus verfügte darüber hinaus über einen kleineren Seiteneingang zur rechten und über einen zentrierten von Säulen flankierten Gang.

Neben dem Hotel wurde hier zudem 1910 das erste Kino Baden-Badens eröffnet.

Im Jahr 1912 erfolgte ein größerer Umbau, der das Objekt grundlegend verändern sollte. Zwei obere Stockwerke und ein Giebelelement wurden hinzugefügt. Ansonsten blieb die Fassade weitgehend erhalten. Mit dem letzten Umbau im Jahre 1912 wurden Hotel und Kino letztlich geschlossen und das Gebäude in ein Wohnhaus umfunktioniert. Ab den 1960er Jahren wurde das Erdgeschoss zur Vermietung an Ladengeschäfte genutzt. Die historischen Elemente, wie Stuckaturen oder die floral verzierten Gusseisensäulen, verschwanden hinter Rigipswänden.

Sanierung:

Nach Durchführung einer Bestandsaufnahme zeigte sich die bauliche Situation kritischer als gedacht. Es wurden Leckagen im Dach mit Schäden an den Balkenauflagen festgestellt. Die historischen Fenster waren durch Kunststoffanlagen ersetzt worden. Hauptproblem war jedoch die platzseitige Fassade des Gebäudes, die mit der ehemals prachtvoll gestalteten Erscheinung des Deutschen Hofs nichts mehr gemein hatte. Der historische Säulengang war abgetragen worden. Zierende Fassadenelemente, wie etwa Brüstungen, Gesimse oder Klappläden, waren abgeschlagen worden, sodass die Fassade eine schlichte, gleichmäßige und wenig aufregende Ebene bildete. In das Erdgeschoss waren große Schaufensterflächen eingebrochen worden, die von einer uniformen Granitplattenschicht der 60er Jahre eingerahmt wurden. Im Eingangsbereich waren sämtliche Wandverkleidungen beseitigt und die historischen Zementfliesen durch pflegeleichte Badkacheln ersetzt worden. Auch waren die übrig gebliebenen Balkone in einem nicht nutzbaren, da teilweise einsturzgefährdeten Zustand, einschließlich der rostigen Geländer. Das gesamte Haus strahlte die Tristesse einer rein zweckmäßig orientierten Architektur der 1960er Jahre aus. In weiten Teilen musste eine fortgeschrittene Verwahrlosung festgestellt werden.Ende des Jahres 2020 begannen die vom European Heritage Projekt veranlassten Bauarbeiten zur Sanierung der Fassaden, der innenliegenden Verkehrsbereiche, der Ladeneinheiten, der Wohnungen, sowie die dringlichen Dachreparaturen. Ziel der Fassadensanierung war es das Gesamterscheinungsbild des Deutschen Hofs auf Grundlage der historischen Ansicht wiederherzustellen. Die nun beabsichtigte Fassadengestaltung stellt das Gebäude als Ganzes wieder in den Mittelpunkt und möchte die ursprüngliche Feingliedrigkeit der Fassade, die in der Bausubstanz noch ablesbar ist, wieder sichtbar machen. Die vorhandenen Ladengeschäfte sollen von drei auf zwei Geschäftseinheiten reduziert werden. Dabei werden die Schaufensterflächen verkleinert. Die alten innenliegenden Zierelemente wurden wieder freigelegt. Für den Fassadensockel ist eine Gestaltung in Form einer Bosserie mit ortstypischem Sandstein vorgesehen, welcher mit den Fenstergewänden und Gesimsen der Gesamtfassade korrespondiert. Fassadenseitig werden alle Fenster ausgetauscht und durch nach historischem Vorbild gefertigte Holzfenster mit entsprechend aufwändig gestalteten Profilen und Goetheglas ersetzt. Im 1. bis 3. OG werden kassettierte Oberlichter angebracht, im 4. und 5. OG kleinteilige Sprossenfenster. Zur Gliederung der Fassade und zur Herstellung der ursprünglichen Fensterproportionen ist der Einbau von Holz-Klappläden anstelle von Rollläden vorgesehen. Fehlende historische Schmuckelemente werden ergänzt. Ein putztechnisch erstelltes goldenes Medaillon wird im Zwerchgiebel angebracht, sowie der einstige Schriftzug „Deutscher Hof“, wie er sich ursprünglich auf dem Hotelgebäude befand.

Die gesamte Eingangssituation wird neu gestaltet. Historische Zementfliesen ersetzen die einfachen Badkachel. Betonstufen werden durch Sandsteinstufen ausgetauscht. Die fehlende Lambrie wird wieder hergestellt. Historische Stuckaturen werden restauriert bzw. ergänzt. Energetische Maßnahmen erfolgen im ganzen Haus. Die Arbeiten am Dachstuhl sind bereits abgeschlossen.

Mit der Fertigstellung wird Mitte des Jahres 2021 gerechnet.

Zukünftige Nutzung:

Das Haus soll wie ab 1917 weiterhin als Mietshaus mit Ladeneinheiten genutzt werden.

AKTUELLE MELDUNGEN

- Projekt Baden-Baden: DEAL Magazin Baugenehmigung für den Deutschen Hof in Baden-Badenam 21. August 2020

http://www.deal-magazin.com/news/3/94315/Baugenehmigung-fuer-den-Deutschen-Hof-in-Baden-Baden Das […]

- Projekt Baden-Baden: DEAL Magazin Baugenehmigung für den Deutschen Hof in Baden-Badenam 21. August 2020

http://www.deal-magazin.com/news/3/94315/Baugenehmigung-fuer-den-Deutschen-Hof-in-Baden-Baden Das […]

TREUSCH-HAUS

Lange Straße 12, Baujahr 1893

INFORMATIONEN

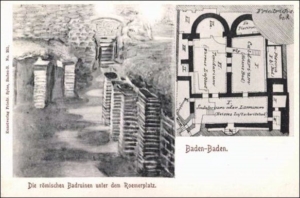

Im Herzen der Fußgängerzone Baden-Badens reiht sich ein weiteres wertvolles Denkmal in das Portfolio des European Heritage ProjectS ein. Das Treusch-Haus besticht durch seine beeindruckende Fassade, gänzlich aus Sandstein bestehend mit aufwändig gestalteten gusseisernen Balkonen. Im Neorenaissance Stil erbaut verkörpert das unter Denkmalschutz stehende Gebäude die gehobenen architektonischen Ansprüche der Gesellschaft Baden-Badens zur Gründerzeit und stellt damit ein wichtiges Zeitzeugnis dar. In der Baden-Badener Fußgängerzone tritt es aus der Reihe der Geschäftshäuser als besonderes Schmuckstück heraus.

Kaufsituation:

Anders als die anderen Gebäude, die in teilweise desolatem Zustand gekauft wurden, befand sich die Lange Straße 12 zum Zeitpunkt der Akquisition im Jahr 2013 in einem relativ guten Zustand. Bedrohlich waren jedoch die Absichten der Alteigentümer das Gebäude grundlegend zu „modernisieren“. Zum Schutz des Denkmals hat sich das European Heritage Project entschlossen das Anwesen für die Nachwelt zu erhalten und in das Ensembleprojekt aufzunehmen.Geschichte:

Das Gebäude wurde im Jahr 1893 von L. Treusch in reichen Neorenaissance-Stilformen errichtet. In den Jahren 1902 und 1903 wurde es vom Architekturbüro Treusch und Schober an der Küferstraße erweitert. Seine Imposanz erhält das Haus dadurch, dass es insgesamt neuneinhalb Meter höher ist, als das anliegende ‚Haus Rössler‘ und die umliegenden Gebäude.Das Erdgeschoss des viergeschossigen Eckgebäudes wurde seit jeher als Geschäftsfläche vermietet. Hier eröffnete unter anderem die erste Tchibo-Filiale Baden-Badens im Jahr 1961. In den oberen Stockwerken befinden sich Wohnungen.

Architektur:

Baulich zeichnet sich das Objekt durch seine aufwändig gestaltete Sandsteinfassade aus. Im Erdgeschoss in eher schlichtem Plattendekor gehalten, sind die Fassadengliederungselemente in den oberen Stockwerken besonders opulent. In einem Zusammenspiel aus unterschiedlichen Ornamentformen gestaltet wird jedem Stockwerk ein einzigartiger, individueller Charakter verliehen. Es finden sich beispielsweise dreieckige oder segmentierte Tympana an den Fensteröffnungen, Zahnschnittelemente unter dem Dach, Kartuschen, Rankenwerk, Volumen und Muscheldekor am Erker.Neben den vielen Schmuckelementen der Fassade fällt auch die beeindruckende Dachgestaltung des Eckturmes auf. So formt die Spitze des Turmes eine verspielt anmutende Zwiebelhaube mit filigranen Schmuckelementen. Das restliche Dach ist schlichter gehalten und weist zur linken und rechten Seite des Eckturms jeweils vier Satteldachgauben auf. Weitere stilistische Besonderheiten sind die sechs Balkone zur Lange Straße, deren gusseiserne Geländer floral geschmückt sind und dem Haus französisches Flair verleihen.

Das große Portal, das über die Seitenstraße zu den Wohnungen führt, wurde aus massiver Eiche gefertigt, besticht aber mit einer gewissen Leichtigkeit dank seiner verspielten Eisengitter und Fensterelemente. Die Eingangshalle ist im Jugendstil ausgeführt, entstanden zur Zeit des zweiten Umbaus im Jahr 1903. Der Boden ist mit originalen farbigen Zementfliesen verlegt. Die Wände schmücken weiße, ornamentale Kacheln. Im Treppenhaus führt eine gusseiserne Wendeltreppe zu den Stockwerken vorbei an großen und üppig gestalteten dreigliedrigen Buntglasfenstern. Die gläsernen Triptycha stammen aus der historischen Kunstglaserwerkstatt Hermann Westermanns.

Zu den Wohnungen gelangt man über massivhölzerne, deckenhohe Portale mit Flügeltüren. In den einzelnen Wohnräumen finden sich stellenweise dezente, weiß gestrichene Holzkassetten, hölzerne Wandvertäfelungen und Heizkörperblenden sowie schlichter Deckenstuck. Bei den aus Eichenholz gefertigten Originalböden handelt es sich um Fischgrätparkett und Holzdielen in den Fluren.

Sanierung:

Trotz des guten Allgemeinzustandes mussten Restaurierungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen an den Balkonen durchgeführt werden. Es hatten sich hier marode Stellen entwickelt, die es wieder in Stand zu setzen galt. Neuzeitliche Teppichböden wurden durch Fischgrätparkett aus Eichenholz nach Originalvorlage ersetzt.Zukünftige Nutzung:

Das Anwesen wird wie seit den Anfängen als Wohn- und Geschäftshaus genutzt.

VILLA LANDRAT WINZER

Quettigstraße 5, Baujahr 1899

INFORMATIONEN

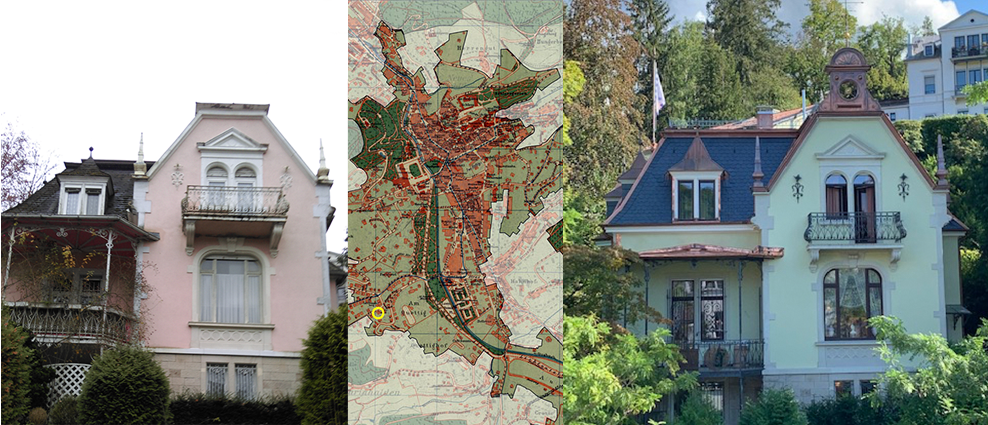

Im denkmalschutzrechtlich geschützten Bereich des Beutig-Quettig-Gebietes ist diese herrschaftliche Villa ein typischer Vertreter großbürgerlicher Repräsentationsarchitektur der ausgehenden Belle Époque.

Kaufsituation:

Nach Auflösung einer mehrere Jahrzehnte bestehenden Pension wurde die Villa in der Quettigstraße 5 bis zum Jahr 2009 von einem älteren Ehepaar bewohnt. Als der Ehemann verstarb, beschloss die Witwe das Gebäude zu veräußern und zog recht bald aus. Das Haus stand infolgedessen über vier Jahre leer, bis das European Heritage Project auf das erhaltenswerte Objekt aufmerksam wurde und es schließlich im November 2014 erwerben konnte.Geschichte:

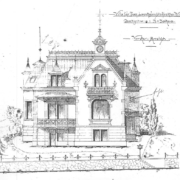

Das Gebäude war 1899 von den Architekten Treusch & Schober als Stadtvilla für die Familie des Landrats Winzer entworfen worden. Die Familie lebte nach Fertigstellung des neuen Domizils jedoch nur bis 1906 dort, danach folgte ein sehr reger Besitzerwechsel. Bereits ab 1914 änderte sich der Verwendungszweck der Villa. Sie wurde zu einer Pension umfunktioniert, welche bis 1973 unter dem Namen „Fremdenheim Haus Bilz“ von dessen Besitzer Hans Bilz betrieben wurde. Die meisten der Zimmermieter lebten jedoch seit der Nachkriegszeit dauerhaft hier. 1974 wurde die Villa von einem Ehepaar als Residenz übernommen.Architektur:

Baulich ist die eineinhalbgeschossige, verputzte Villa der späten Belle Époque mit hellem Sandstein angegliedert. Besondere Verspieltheit verleiht der Fassade ein Risalit, oder Avant-corps, der sich auf ganzer Höhe aus der Fluchtlinie des Baukörpers als hervorspringender Gebäudeteil abhebt. Als Mittel zur Fassadengliederung greift das historistische Gebäude mit diesem Element ein typisches Gestaltungsmittel der Architektur der Renaissance und des Barocks auf. Auffällig ist auch der mit Fialen gezierte Giebelaufbau, das herrschaftliche Mansardendach und die Balkone mit schmiedeeisernen Geländern, darunter auch eine überdachte, zu schweben scheinende Veranda. Die schmiedeeisernen Elemente des Hauses erinnern an die Gusseisen-Architektur, die im England und Schottland des 19. Jahrhunderts im Zuge des sogenannten Gothic Revivals entstanden ist und hochmoderne Materialien mit filigran, komplex-symmetrischen Formen, wie sie in der Hochgotik Verwendung fanden, verbindet; eine Bauweise, die sich häufig in der Parkarchitektur des viktorianischen Englands wiederfindet.Im Inneren überzeugt die Architektur der Villa durch einen großzügig gestalteten Treppenaufgang. Eindrucksvoll ist ebenso die Zimmergestaltung, die von Wandschrägen und Winkeln geprägt ist und dadurch eine gewisse Intimität schafft, aber aufgrund der Deckenhöhen und zahlreichen Fenster ebenso eine Offenheit und Leichtigkeit ausstrahlt.

Die Erhaltung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes liegt aus kunsthistorischen, aber auch heimatgeschichtlichen Gründen im öffentlichen Interesse, da es ein wichtiges Beispiel in der Entwicklung des Villenbaus in der Kurstadt Baden-Baden darstellt.

Sanierung:

Die Bauarbeiten an der Villa wurden 2020 abgeschlossen. Im Wesentlichen wurden die folgenden Arbeiten ausgeführt: Die Fassade wurde neu verputzt und nach Vorgaben des Denkmalschutzes komplett gestrichen. Der Sandstein befand sich insgesamt in gutem Zustand und wurde lediglich stellenweise stabilisiert, Risse wurden gefüllt und mittels Sandstrahlen von Verrußungen befreit. Schmiedeeiserne Elemente, wie etwa Balustraden und Balkone wurden von Farbe und Rost befreit und neu versiegelt. Im Dachbereich erfolgte der Rückbau einer neuzeitlichen Dachterrasse. Der auf originalen Bauplänen verzeichnete Dachgarten mit schmiedeeiserner Dachkrone wurde wieder angelegt. Das nicht mehr vorhandene Giebelelement wurde rekonstruiert. Die Fahnenstange am Seitenturm wurde wieder angesetzt. Rostige Regenrinnen aus Blech wurden durch historisch akkurate Kupferrinnen ersetzt. Bei den erhaltenen Kastenfenstern erfolgten Farbabtragungen, nachträglich eingesetzte Kunststofffenster wurden wieder entfernt und durch am historischen Vorbild angelehnte Rekonstruktionen mit entsprechenden Profilen und Goetheglas ausgetauscht. Die originalen Rollladensysteme wurden überholt und wieder funktionstüchtig gemacht. Alle Leitungen für Strom, Wasser und Telefon wurden vollständig neu installiert.Im Innenbereich wurden die Böden sowie die zu den einzelnen Etagen führende Holztreppe und die teilweise vorhandenen Holzvertäfelungen überarbeitet. Diese Elemente waren mehrheitlich erhalten, lediglich einige wenige, stark beschädigte und irreparable Segmente mussten partiell durch Nachbauten ergänzt werden. Der filigrane Deckenstuck wurde ergänzt und teilweise rekonstruiert. Die modernen Fliesen im Innenbereich wurden beseitigt und durch architekturhistorisch entsprechenden Ersatz aus Zementfliesen ausgetauscht. Die Sanitäreinrichtungen wurden zurückgebaut und durch moderne, jedoch am historischen Vorbild orientierte, zeitlose Bäder ersetzt. Als besonderes Detail sind die aufwändigen Stoffverkleidungen der Wände zu nennen, die jedem Zimmer einen ganz persönlichen Charakter geben und dabei eine gewisse Gemütlichkeit schaffen.

Im Außenbereich wurde unter anderem der Treppenaufgang mit Freisitz saniert. Durch in den 1970er Jahren verlegte Waschbetonplatten entfremdet, wurden hier wieder die einst historischen Sandsteinplatten verlegt. Ein neues, gusseisernes Treppengeländer wurde installiert, das sich in seiner Ausführung an den übrigen Gusselementen orientiert. Eingangstor und Klingelanlage wurden modernisiert.

In einem finalen Schritt soll die restliche Gartenanlage wiederhergestellt werden und eine Garage errichtet werden. Geplant ist, dass sich die Garage gänzlich unter der Gartenanlage befindet. Lediglich das Tor wird von der Straße aus erkennbar sein. Der geplante Außenausgang des Personenaufzugs der Garage wird durch einen gusseisernen Pavillon umkleidet.

Mit einer vollständigen Fertigstellung wird bis Ende des Jahres 2021 gerechnet.

Zukünftige Nutzung:

Es ist geplant die Villa entsprechend ihrer ursprünglichen Konzeption als Einfamilienresidenz zu nutzen.

AKTUELLE MELDUNGEN

- Projekt Baden-Baden: Badisches Tagblatt Villa in der Quettigstrasse: Fassadensanierung beendetam 9. September 2020

https://europeanheritageproject.com/wp-content/uploads/2020/10/7-BAD_018.pdf „European Heritage […]

- Projekt Baden-Baden: Badisches Tagblatt Villa in der Quettigstrasse: Fassadensanierung beendetam 9. September 2020

https://europeanheritageproject.com/wp-content/uploads/2020/10/7-BAD_018.pdf „European Heritage […]

SONNENHOF

Sonnenplatz 1, Baujahr 1901

INFORMATIONEN

Ursprünglich als Hotel geplant und betrieben wurde der Sonnenhof Bühne zahlreicher Tragödien. Inmitten der Altstadt am Sonnenplatz gelegen erlebte das prominente Gebäude viele Schicksale. Von zerbrochenen Träumen bis zur Willkür der Nationalsozialisten hatte der Sonnenhof viel zu erzählen, bis er durch ein Großfeuer 2019 selbst ein Opfer der Flammen wurde.

Kaufsituation:

Nach langem Leerstand, von dem nur das Erdgeschoss ausgenommen war, wo sich ein Feinkostgeschäfts etabliert hatte, befand sich das Gebäude am Sonnenplatz in einem äußerst vernachlässigten Zustand. Seit seiner Erbauung waren kaum Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden. Als das Haus aus Geldmangel schließlich im Jahr 2004 zum Verkauf stand, gelang es dem European Heritage Project mit seinem Sanierungskonzept den Zuschlag zu erhalten.Geschichte:

Das Wohn- und Geschäftsgebäude „Sonnenhof“ wurde 1900 nach Plänen der Architekten und Bauherren Adolf und Heinrich Vetter am Sonnenplatz errichtet. Ursprünglich befanden sich an dieser Stelle zwei kleinere Gebäude, die als Wohnhäuser mit Geschäften im Erdgeschoss genutzt worden waren. Sie lagen noch innerhalb der bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestehenden Stadtmauer gegenüber der Badeherberge „Zur Sonne“, die bereits im 15. Jahrhundert gegründet worden war und zugleich namensgebend für den späteren Sonnenplatz werden sollte. Noch 1850 befanden sich an der Stelle, wo heute der Sonnenplatz liegt, vier alte Häuser, die von den beengten Verhältnissen innerhalb der Stadtmauer zeugten. Als sie abgerissen wurden entstand eine großzügige Verbindung zwischen der jahrhundertealten Gernsbacher Straße und der neu angelegten Sophienstraße, der Sonnenplatz.Die Adresse Sonnenplatz 1 wurde eigens neu geschaffen. Das darin geplante Hotel wurde 1901 als Hotel Sonnenhof eröffnet. 20 Fremdenzimmer mit 30 Betten und ein bestens ausgestattetes Restaurant für 100 Personen sollten ein besonderer Anziehungspunkt in diesem Teil der Stadt werden. Tatsächlich ließen sich diese Ziele jedoch nicht umsetzen, sodass der Betrieb 1907 wieder eingestellt werden musste. Bis zum Frühjahr 1919 wurde das Anwesen als Zinshaus genutzt.

1919 übernahm Theodor David Köhler (1880-1942) gemeinsam mit seiner Frau Auguste Mittel Stern (1876-1942) das Anwesen und eröffnete jetzt das Hotel „Tannhäuser“. Bereits nach kurzer Zeit war es dem Hoteliersehepaar gelungen einen großen Kreis zufriedener, vornehmlich jüdischer Stammgäste aufzubauen. Doch nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten kam es auch in Baden-Baden zu antisemitischen Ausschreitungen. Im Jahr 1938 wurde den Eheleuten verordnet das Hotel in „Köhler Stern“ umzubenennen. Die Novemberpogrome, die mit dem Brand der nahen jüdischen Synagoge abschlossen, belasteten den Hotelbetrieb weiter. Schließlich kam es im Jahr 1939 zur Zwangsveräußerung des Besitzes der Eheleute. Theodor Köhler wurde gezwungen das historistische Gebäude am 14. Februar an den Fischhändler Rudolf Höfele für 68.000 Reichsmark zu verkaufen. Auf den Erlös wurde dann eine „Judensteuer“ von 65.800 Reichsmark erhoben, die der Hotelier Köhler mit sofortiger Wirkung an die Stadt Baden-Baden abzutreten hatte. Im Jahr 1940 wurden die Köhlers in das französische Internierungslager Gurs deportiert. 1942 schließlich fanden die Eheleute im Konzentrationslager Auschwitz den Tod.

Heute erinnern zwei in den Boden eingelassene Stolpersteine am Sonnenplatz 1 an Theodor und Auguste Köhler. Bis zum Jahr 1987 Jahr betrieb übrigens der Händler Höfele hier sein renommiertes Fachgeschäft für Fisch, Wild und Geflügel.

Im Jahr 2019 ereilte das Gebäude ein neuer Schicksalsschlag. Durch einen elektrischen Kurzschluss im Dachgeschoss brach ein Feuer aus, das zu einem Großbrand anschwoll. Das Gebäude brannte fast bis auf die Außenmauern aus. Viel historische Substanz ging verloren.

Architektur:

Der dreigeschossige Bau mit seiner ornamentalen Sandsteinfassade wurde in reichen neogotischen Formen gestaltet. Er ist durch einen spektakulären Eckturm mit Erkern gekennzeichnet, der von einer Zwiebelhaube mit Spitze gekrönt wird. Das Dach verfügt über sechs zusätzliche Gauben, die ebenfalls von Zwiebelhauben bedeckt sind. Weitere neogotische Elemente finden sich in den Rund- und Spitzbögen, die als Fenster- und Türöffnungen dienen, und in den Fassadengliederungselementen, wie etwa den Lisenen, sowie im Strebe- und Maßwerk. Im Treppenhaus ist andererseits ein durchgängiges Dekor im Jugendstil dominant, vom Decken- und Wandstuck über die filigranen Treppengeländer und ornamentierten Zementfliesen bis hin zu den Türstöcken und Arabesken, die als zierende Türbogen dienen.Eine wichtige Rolle spielte das Symbol der Sonne in der architektonischen Innen- wie Außengestaltung. Es findet sich mehrfach an der Fassade. Über dem Eingang grüßt ein aus Sandstein herausgearbeiteter Frauenkopf mit einer Sonnenblume als Kopfschmuck die eintretenden Bewohner und Gäste des Hauses. Eine pittoreske Sonnenuhr in einem der beiden Giebel unter dem Dach deutet dem Vorbeigehenden, welche Stunde es geschlagen hat. Das Gebäude mit seinem noch original bestehenden Treppenhaus gilt als wichtiges Beispiel des Ausbaus der Baden-Badener Innenstadt.

Sanierung:

Zur Zeit der Akquisition war deutlich, dass eine vollständige Generalsanierung erfolgen musste. Die sichtbare Sandsteinfassade war mürbe und rissig durch die eingedrungene Feuchtigkeit und massive Frostschäden. Die unteren Etagen und Kellerräume wiesen ebenfalls starke Schäden im Mauerwerk auf, wie etwa erhebliche Salzausblühungen. Das teilweise aus Blech und Ziegeln gefertigte Dach und die Kupfertürmchen waren ebenfalls in einem maroden Zustand. Weiterhin waren in den einzelnen Etagen einige Decken aufgrund von Balkendurchbrüchen nicht länger tragfähig.Nach Abklärungen mit dem örtlichen Bauamt und dem Denkmalschutz konnte, nach anfänglicher Gebäudesicherung, schließlich 2015 mit der tatsächlichen Restaurierung begonnen werden. Fünf Monate lang waren damals Bauarbeiter, Handwerker und Restaurateure damit beschäftigt, das geschichtsträchtige Haus am Sonnenplatz in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Im Frühjahr 2016 waren die umfangreichen Sanierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Haus schließlich abgeschlossen.

Nur drei Jahre später erfolgte eine Tragödie, die einen herben Rückschlag für alle Parteien bedeutete. Das Gebäude wurde am 15. Juni 2019 durch ein Großfeuer schwer beschädigt, sodass eigentlich nur noch die Außenmauern standen. Ein Kabelbrand soll die Ursache gewesen sein. Es drohte erneut der Verlust der gesamten Bausubstanz.

Der Brand war im Dachbereich ausgebrochen und zerstörte große Teile des Gebäudes. Der gesamte Dachstuhl und das oberste Stockwerk waren vollständig ausgebrannt. Brandschäden gab es mit abnehmender Tendenz in den unteren Geschossen, dort waren jedoch Schäden durch das eingedrungene Löschwasser entstanden.

Nach dieser Katastrophe hat sich das European Heritage Project mit großem Engagement einer erneuten Restaurierung und Rekonstruktion gewidmet. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Sommer 2021 fertigstellt werden.

Nach ersten Maßnahmen zur statischen Sicherung und Trockenlegung der durch das Löschwasser entstandenen Schäden, wurde allmählich das gesamte Dach wiederhergestellt. Es mussten komplette Teile aufwändig rekonstruiert werden, so etwa die gut zwei Tonnen schwere Turmspitze des Sonnenhofes. Diese wurde im Beisein der Baden-Badener Oberbürgermeisterin und des Kuratoriums des European Heritage ProjectS mithilfe eines Krans auf ihre ursprüngliche Position gebracht.

Im Inneren wurden abgebrannte Wände wieder aufgebaut, Brandschutzdämmungen eingebaut, die gesamte Elektrotechnik neu installiert und die historisch wertvollen Stuckelemente gesichert und rekonstruiert.

Zukünftige Nutzung:

Das Gebäude soll nach Fertigstellung der Maßnahmen wieder als Wohn- und Geschäftshaus genutzt werden.

AKTUELLE MELDUNGEN

- Badisches Tagblatt Sternerestaurant soll an Tradition anknüpfenam 21. März 2022

- Projekt Baden Baden: Löw TV Erneute Restaurierung des Sonnenhofs durch das European Heritage...am 6. Mai 2021

Nur drei Jahre nach Fertigstellung der Restaurierungsmaßnahmen wurde der Sonnenhof 2019 durch […]

- Badisches Tagblatt Sternerestaurant soll an Tradition anknüpfenam 21. März 2022

- Projekt Baden Baden: Löw TV Erneute Restaurierung des Sonnenhofs durch das European Heritage...am 6. Mai 2021

Nur drei Jahre nach Fertigstellung der Restaurierungsmaßnahmen wurde der Sonnenhof 2019 durch […]

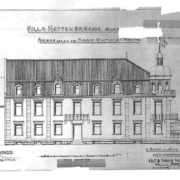

VILLA KETTENBRÜCKE

Maria-Viktoria-Strasse 53, Baujahr 1902

INFORMATIONEN

Die Villa Kettenbrücke war wohl eine der luxuriösesten Einzelvillen, die Baden-Baden aufweisen konnte. Direkt an die Oos angeschmiegt und mit eigenem Badestrand ausgestattet strahlte dieses mitten in der berühmten Lichtentaler Allee gelegene Anwesen mit über 1.000 Quadratmetern Wohnfläche den ganzen Glanz der Belle Époque aus.

Kaufsituation:

Die Villa Kettenbrücke hatte seit den 1950er Jahren stetige Besitzerwechsel erfahren. Zuerst hatte sie nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein Landwirt aus Münster erworben, der sie 1959 an eine Liechtensteiner Aktiengesellschaft verkaufte. Mitte der 1980er Jahre ging die Villa an eine lokale Immobiliengesellschaft, die weiträumige Renovierungen vornehmen wollte. Die Pläne verliefen im Sande. Zwischenzeitlich diente das Haus immer wieder als Filmkulisse, bis es 2011 schließlich von einem russischen Oligarchen übernommen wurde, der das bis dahin bewohnte Gebäude in einer ersten Initiative für den Eigenbedarf entmieten ließ. Der neue Besitzer strebte an, das denkmalgeschützte Gebäude wieder herrichten zu lassen. Geplant war ein repräsentativer Alterssitz für ihn und seine Familie. Doch dieses Vorhaben wurde nicht verwirklicht. Der neue Besitzer war offensichtlich in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Damit stand das Anwesen leer. Sich häufende Fälle von Vandalismus und die Notwendigkeit liquide Mittel zu beschaffen bewegten ihn schließlich das Gebäude abzugeben. Besorgt über einen weiteren nachteiligen Wechsel kontaktierten Anlieger schließlich das European Heritage Project. Über einen konspirativen Mittelsmann konnte schließlich der Kontakt zu dem russischen Eigentümer aufgenommen und das Objekt im Februar 2019 erworben werden.Geschichte:

Im Jahr 1888 für den angesehenen Baden-Badener Hotelier Paul Riotte und seine Frau Mathilde Silberrad geplant, wurde die „Villa Kettenbrücke“ von den Architektenbrüdern Vetter entworfen. Die Planungen integrierten einen kleineren Vorläuferbau aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Fertigstellung erfolgte allerdings erst 1902, da inzwischen das Eigentum an den renommierten Tiermediziner und Naturforscher August Lydtin (1834-1917) übergegangen war. Nach dessen Tod wurde die Villa zu einem Mietshaus umfunktioniert. Hier lebten vor allem Personen hohen gesellschaftlichen Ranges, wie etwa Dorothea von Frankenberg und Ludwigsdorf, der Gerichtsassessor Hermann Grote, Regierungsrat Max Timme oder der Generalleutnant Theodor Stengel.In dieser Zeit wurde das Gebäude an der Lichtentaler Allee auch Zeuge eines düsteren Abschnitts deutscher Geschichte. Seit dem Jahr 1923 lebte hier Emilie Barbara Greiner zur Miete (1882-1940), eine diagnostizierte Paranoia-Patientin. Zeit ihres Lebens war sie in mehreren Heil- und Pflegeanstalten untergebracht worden, bis man sie im Jahr 1940 in die Tötungsanstalt Grafeneck bei Gomadingen im baden-württembergischen Landkreis Reutlingen „verlegte“, wo sie umkam. Heute erinnert ein im Boden verlegter „Stolperstein“, eine kopfsteinpflasterförmige Gedenktafel aus Messing, vor dem Eingang der Villa Kettenbrücke an das tragische Schicksal des Euthanasieopfers Emilie Barbara Greiner.

Architektur:

Das Anwesen liegt idyllisch-ruhig umgeben von Bäumen unmittelbar an der berühmten Flaniermeile Baden-Badens, der Lichtentaler Allee, und verfügt über eine flussseitige Ostfassade direkt an der Oos. Die großzügige, zweigeschossige, verputzte, mit Sandstein gegliederte Villa mit einem Ecktürmchen, das mit einer Laterne versehen ist, zeichnet sich unter anderem durch schmiedeeiserne Balkongeländer aus. Die Villa verfügt Richtung Norden über einen Giebel im spätklassizistischen Stil. Besonders auffällig ist die zweigliedrige Gestaltung des Hauses. So fallen insbesondere die beiden eineinhalb Stockwerke hohen Mansardenwalmdächer mit ihren zahlreichen Tonnendachgauben auf. Die zur Maria-Viktoria-Straße gerichtete Fassade besticht durch eine schlichte Geradlinigkeit mit schmalem Hauseingang und strikt gegliederter Fenster- und Fassadeneinteilung. Eine gewisse Verspieltheit offenbart sich zur hofseitigen Gartenanlage, geprägt durch eine im Außenbereich angelegte, gusseiserne Wendeltreppe, die die beiden Flügel des Gebäudes optisch zu trennen scheint. Das besondere Schmuckstück ist jedoch der großzügige, oosseitig gelegene Wintergarten mit dessen Mosaikglasfenstern, die von botanisch anmutenden Orchideenblütenranken geschmückt sind.Das Gebäudeinnere ist geprägt von zahlreichen, noch im Originalzustand erhaltenen Parkett- und Dielenböden, Flügeltüren, aufwändigen Wand- und Deckenstuckaturen, imposanten Holzkassetten und -vertäfelungen, historischen Wandkacheln und Zementfliesen, massiven Treppengeländern und Portalen, herrlichen Buntglasfenstern und vielen weiteren dekorativen Elementen, die auf das Jahr 1902 zurückzudatieren sind. Damit handelt es sich um ein weitgehend komplettes Interieur, ein einmaliger Glücksfall.

Sanierung:

Zur Zeit des Erwerbs durch das European Heritage Project im Jahr 2019 war die Bausubstanz in desolatem Zustand. Das Gebäude hatte seit 2011 leer gestanden. Mehrere Fenster waren von Vandalen eingeschlagen worden, die sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten. Im Inneren hatte sich die Zerstörungswut fortgesetzt. Es waren sogar Spuren eines offenen Feuers nachweisbar.Strom- und Wasserleitungen waren seit mehr als acht Jahrzehnten nicht erneuert worden, was das Haus nicht nur unbewohnbar machte, sondern zudem zu einer Gefahrenquelle, da noch nicht einmal eine Erdung bestand. Wände und Statik waren in einem überholungsbedürftigen Zustand.

Die Renovierungsarbeiten konnten 2021 beginnen. Das Haus wird mit einer vollkommen neuen Grundversorgung ausgestattet. Elektrizität, Wasser, Sanitäreinheiten, Heizung und Belüftung müssen völlig neu aufgebaut werden. Trotz des desolaten Allgemeinzustands war es ein Glück, dass die historischen Merkmale zum Großteil vorhanden waren, was eine Restaurierung im ursprünglichen Sinne ermöglicht. Die Verwendung von Rekonstruktionen soll aber auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die ursprünglich historische Raumaufteilung soll dabei weitestgehend beibehalten werden. Nachträgliche Wände und Einbauten werden jedoch zurückgebaut. Insgesamt wird eine Sanierung im Bestand durchgeführt.

Mit dem Abschluss der Arbeiten wird 2022 gerechnet.

Zukünftige Nutzung:

Erdgeschoß und 2. Stock sollen als Wohn- und Büroflächen vermietet werden. Die Belle Etage im 1. Stock und die Außenflächen sollen für kulturelle Veranstaltungen und künstlerische Präsentationen genutzt werden.

AKTUELLE MELDUNGEN

- Projekt Baden Baden: Löw TV Das EUROPEAN HERITAGE PROJECT führt die Villa Kettenbrücke zurück...am 22. April 2021

Seit über einem Jahrzehnt steht die Villa Kettenbrück in der Maria-Viktoria-Straße leer. […]

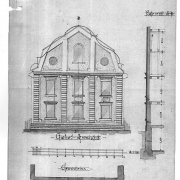

SCHABABERLE HAUS

Gernsbacher Straße 4, Baujahr 1896

INFORMATIONEN

Dort, wo die Lange Straße auf die Gernsbacher Straße trifft, also in prominenter Lage, trifft man auf ein weiteres stadthistorisch wertvolles Denkmal des European Heritage Projects – das Schababerle-Haus in der Gernsbacher Straße 4. Das Haus besticht durch seine imposante in Neurenaissanceformen errichtete Sandsteinfassade. Gusseiserne, französisch anmutende Balkone mit Echtgoldzierden verleihen ihm zudem auch eine gewisse Leichtigkeit.

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude weist die für Baden-Baden typische Architektur innerstädtischer Wohn- und Geschäftsbauten auf. Die künstlerische und heimatgeschichtliche Bedeutung dieser Bauten ist unumstritten, da sie den Ruf Baden-Badens als kulturelle Hauptstadt mitbegründeten.

Kaufsituation:

Zum Zeitpunkt der Akquisition im Februar 2021 befand sich das Objekt auf den ersten Blick in einem relativ guten Zustand. So wies beispielsweise die Fassade keine größeren Mängel auf. Bedrohlich sah es hingegen im Inneren des Hauses aus. Durch den desolaten Zustand des Daches regnete es bereits durch diverse Leckagen herein, statisch wichtige Balken waren bereits morsch und die Bausubstanz lief Gefahr größere Schäden zu tragen. Jahrzehntelang in Familienbesitz, konnte die letzte Generation die finanziellen Mittel schließlich nicht mehr aufbringen, um notwendige Sanierungen durchzuführen. Zum Schutz des Denkmals hat sich das European Heritage Project daher entschlossen das Anwesen zu erwerben, um es für die Nachwelt zu erhalten und in das Ensembleprojekt aufzunehmen.

Geschichte:

Das Gebäude wurde im Jahr 1896 nach Plänen des Architekten Anton Klein in Traufenstellung in reichen Neorenaissance-Stilformen mit großem Giebelaufbau für den großherzoglichen Hofkonditor Hermann Schababerle errichtet. Erbaut wurde das Haus für sagenhafte 100.000 Goldmark, was für damalige Verhältnisse eine immense Summe war. Das Erdgeschoss des dreigeschossigen Gebäudes wurde jeher als Geschäftsfläche bzw. Verkaufsfläche genutzt. Im Keller des Hauses befand sich eine Konditorstube, welche auf die Anforderungen des Konditormeisters Schababerle abgestimmt war. Als hochangesehener Hofkonditor, der privilegiert war, den fürstlichen Hof zu beliefern, benötigte er eine adäquate Backstube für seine aufwändigen Kreationen. Nach dem Tod Schababerles erwarb im Jahr 1928 schließlich die Konditorfamilie Kayser das Haus und betrieb u.a. von 1950-1980 das berühmte Café Corso. Nachdem die Familie den Betrieb schließen musste und nur noch die oberen Stockwerke bewohnte, eröffnete in den Verkaufsräumen zunächst ein Herrenausstatter, bis schließlich 1995 Villeroy & Boch die Fläche für seinen Flagship-Store bezog. Die anderen Etagen standen zuletzt leer.

Architektur:

Baulich zeichnet sich das Objekt durch eine aufwändig gestaltete Sandsteinfassade aus. Es wurden ausschließlich heimische Sandsteine verwendet, in den oberen Etagen der für Baden-Baden typische rotstichige Stein. In der Ladeneinheit im Erdgeschoss befinden sich noch die historischen Schaufenster, den Eingang zieren säulenartig anmutende Fassadengliederungselemente. Diese aufwändig gestalteten Bauteile ziehen sich in den oberen Stockwerken fort und sind in der Belletage mit opulenten Zahnschnittelementen versehen. Durch ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Ornamentformen wurde jedem Stockwerk ein einzigartiger, individueller Charakter verliehen. Als stilistischer Bruch zum massiven Sandstein, verleihen die floral geschmückten gusseisernen Balkone ein verspielt anmutendes französisches Flair. Echtgoldzierden schaffen zusätzliche edle optische Details.

Eine weitere Besonderheit des Objekts ist der Aufbau des Giebels. Dieser kann als ein für die Architektursprache Kleins typisches Stilelement gesehen werden. So steht in unmittelbarer Nähe, in der Lange Straße, ein weiteres von Klein erbautes Haus, welches eine nahezu identische Giebelgestaltung aufweist. Die Spitze baut sich treppenartig bis hin zum höchsten Punkt des Daches auf. Eingefasst wird dieser Aufbau durch flankierende Spitztürmchen auf den Gaubenfenstern.

Im Inneren des Hauses, genauer gesagt im Treppenhaus, finden sich gut erhaltene, ornamentartige Zementfliesen. Die Wände werden ebenfalls durch ornamentale Kacheln geschmückt. Die Decke des Eingangsbereiches ist gewölbeartig geformt und weist massive bogenartige Stuckelemente auf. Die Steintreppe zu den Stockwerken führt vorbei an den für Baden-Baden typischen Fenster mit den kleinen Sternenmustern.

Zu den Wohnungen gelangt man über massivhölzerne Türen im Jugendstil. In den einzelnen Wohnräumen findet sich schlichter Deckenstuck. Bei den vorhandenen Originalböden handelt es sich um Fischgrätparkett aus Eiche.

Sanierung:

Wie bereits erwähnt ist die die Instandsetzung des Daches besonders dringlich, um zu verhindern, dass hier größere Schäden an der Bausubstanz entstehen.

Daneben gilt es die Wohnungen in den oberen drei Geschossen zu sanieren und auf den heutigen Stand anzupassen. Hier müssen vor allem die Sanitäranlagen erneuert werden, da diese bei weitem nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen. Zudem gilt es historische Einbauten wie den massiven Fischgrätparkettboden in den Wohnungen, welcher teilweise mit Teppichboden überdeckt wurde, wieder freizulegen sowie den beschädigten Deckenstuck zu ergänzen. Auch über einen Rückbau der Kunststofffenster ist nachzugedenken, da diese nicht dem historischen Bild entsprechen.

Als Neubauten sind zwei größere Vorhaben geplant. Es soll zum einen ein Aufzug eingebaut werden, welcher mit den Vorschriften des Denkmalschutzes korrespondiert, zum anderen soll das ungenutzte und völlig desolate Dachgeschoss mit dem Dachstuhl zu einer Wohnung ausgebaut werden. Bei der Umsetzung des Projekts Wohnungsausbau, gilt es überdies diese an die Gaszentralheizung anzuschließen, denn aktuell werden lediglich die Ladeneinheit sowie die Wohnungen im 1. und 3. Obergeschoss mit Wärme versorgt.

Zukünftige Nutzung:

Das Objekt soll wie seit seinen Anfängen weiterhin als Wohn- und Geschäftshaus genutzt werden.

AKTUELLE MELDUNGEN

- Projekt Baden-Baden: Löw TV Das European Heritage Project erwirbt Schababerle-Haus in Baden-Badenam 26. März 2021

Das repräsentative Geschäftshaus ist eines der wichtigsten Gebäude der Baden-Badener […]

![IMG_6751[1]](https://europeanheritageproject.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_67511-180x180.jpg)