« En tant que témoignage extraordinaire de la tradition des bains européens, Baden-Baden est une ville de soins, de loisirs et d’interaction sociale, où des prototypes architecturaux et une typologie urbaine sans égal se sont imposés comme jamais auparavant. »

Lisa Poetschki (Coordonnateur municipal

UNESCO World Heritage, Baden-Baden)

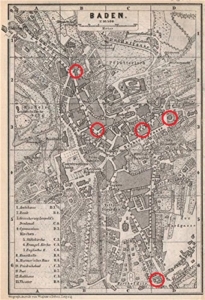

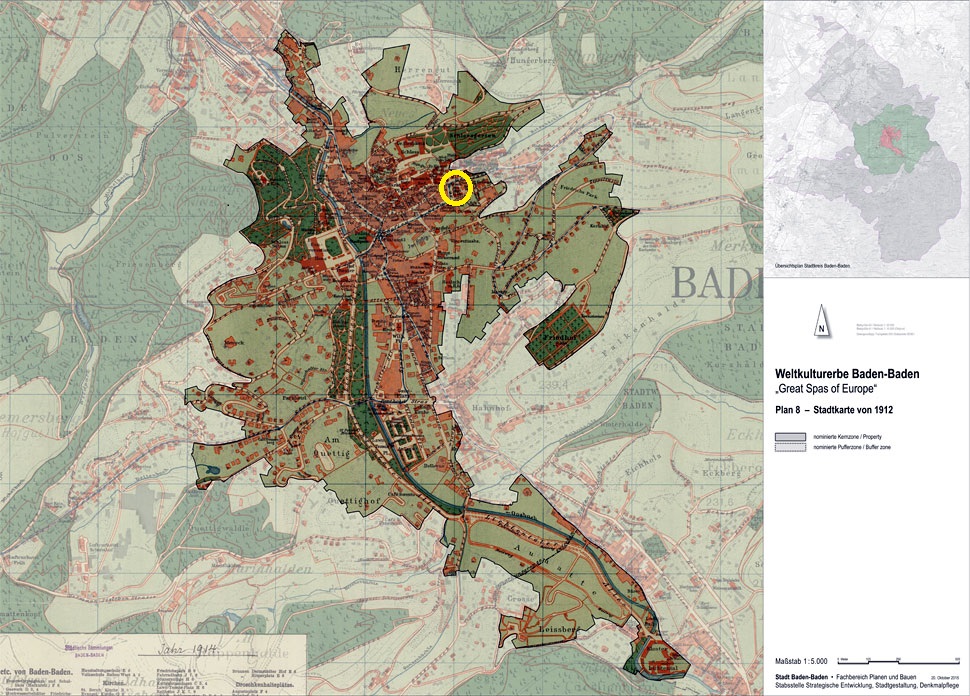

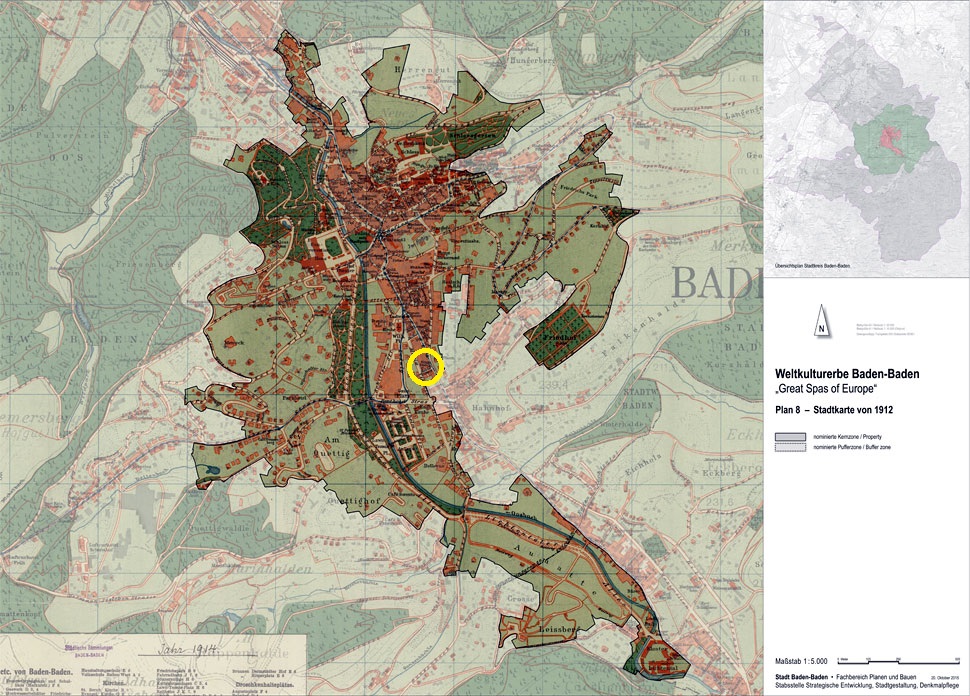

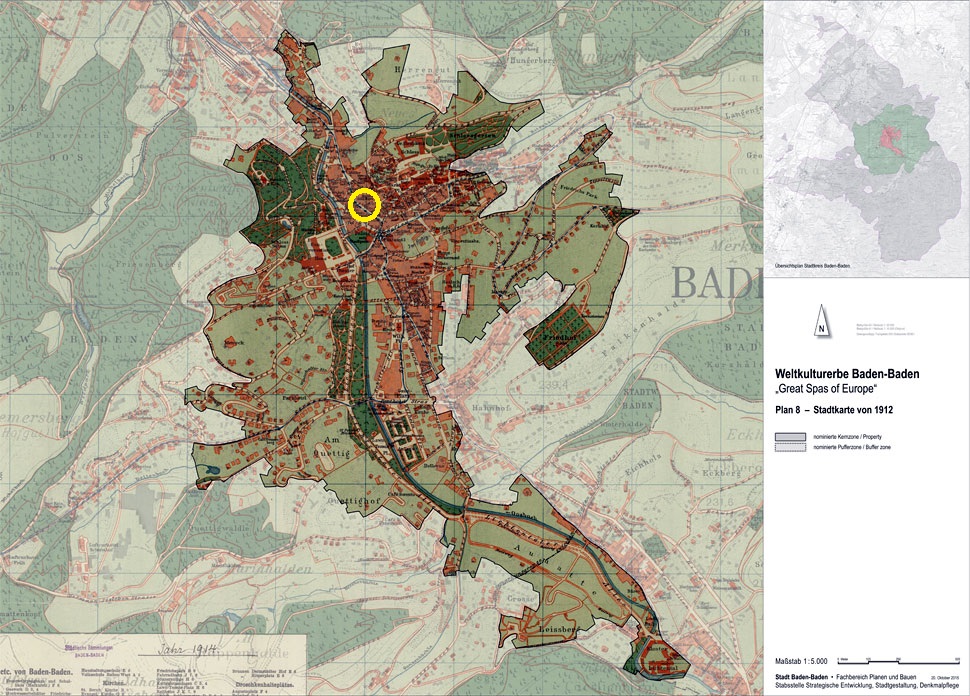

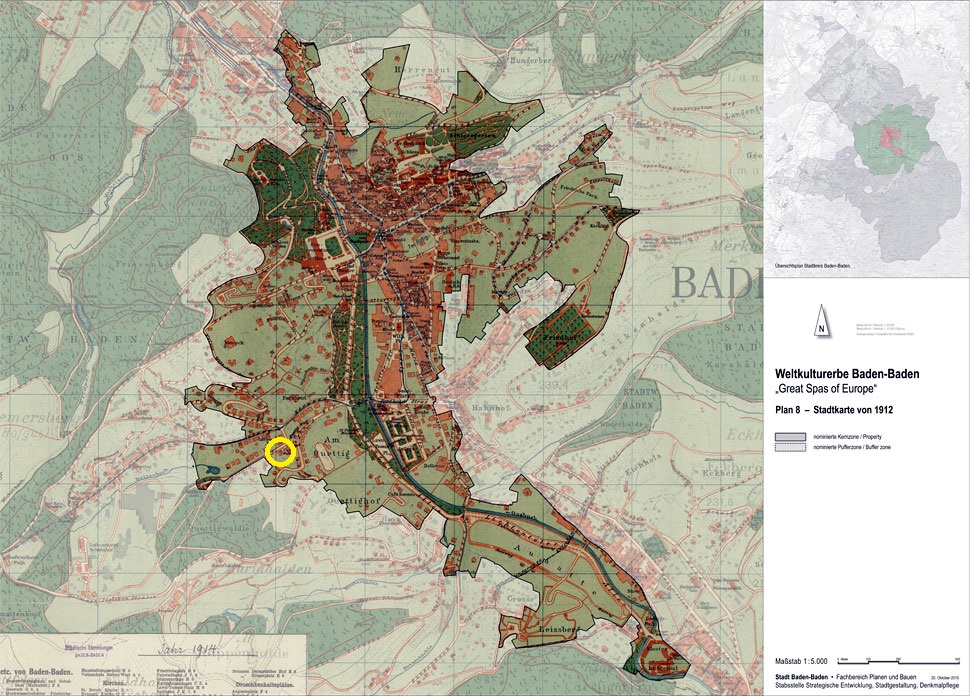

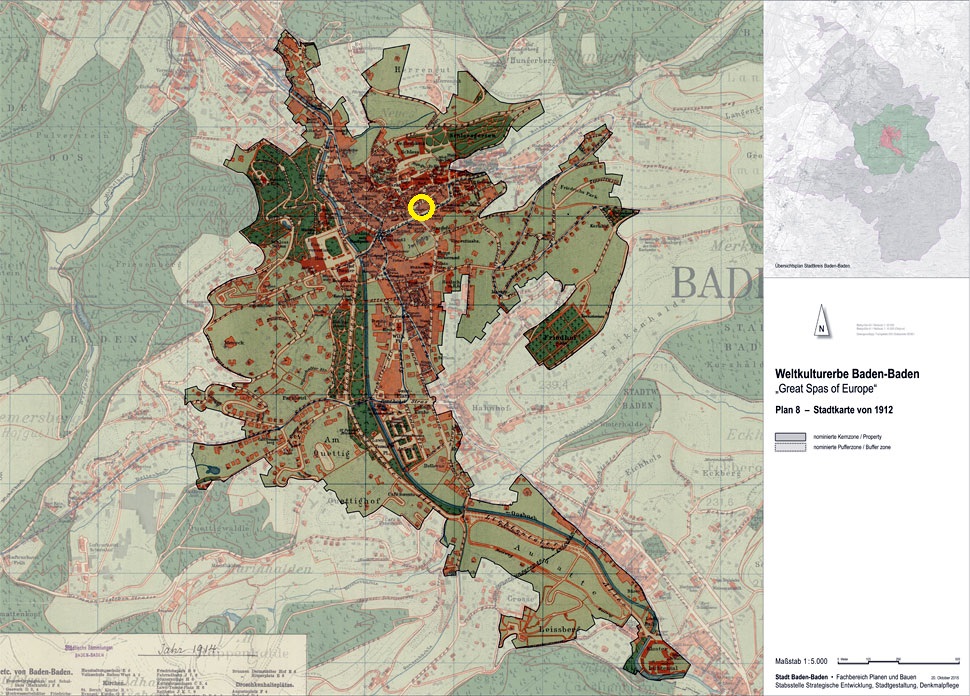

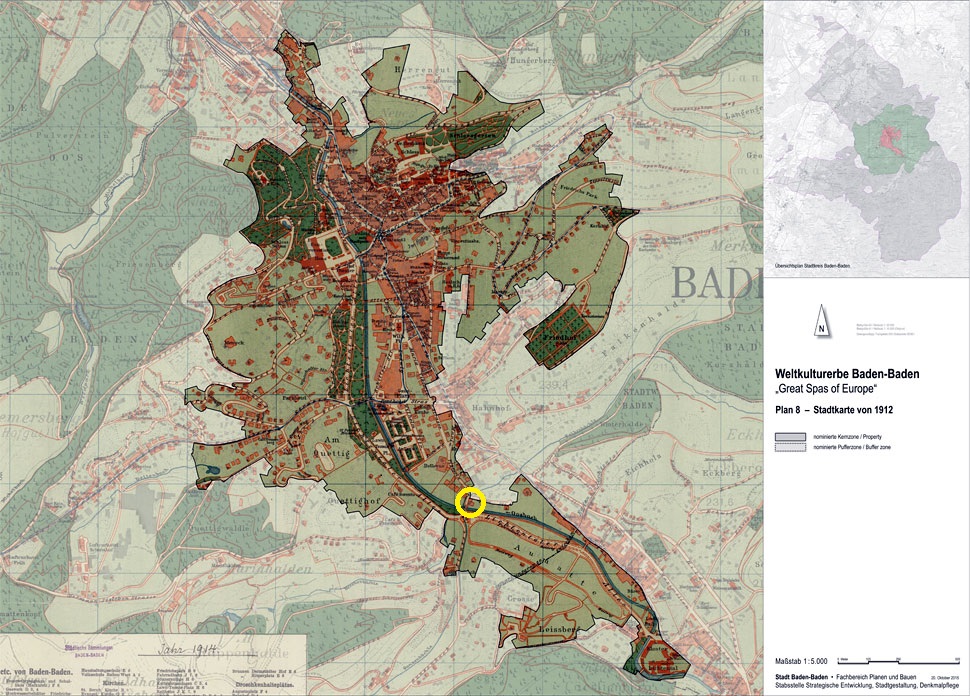

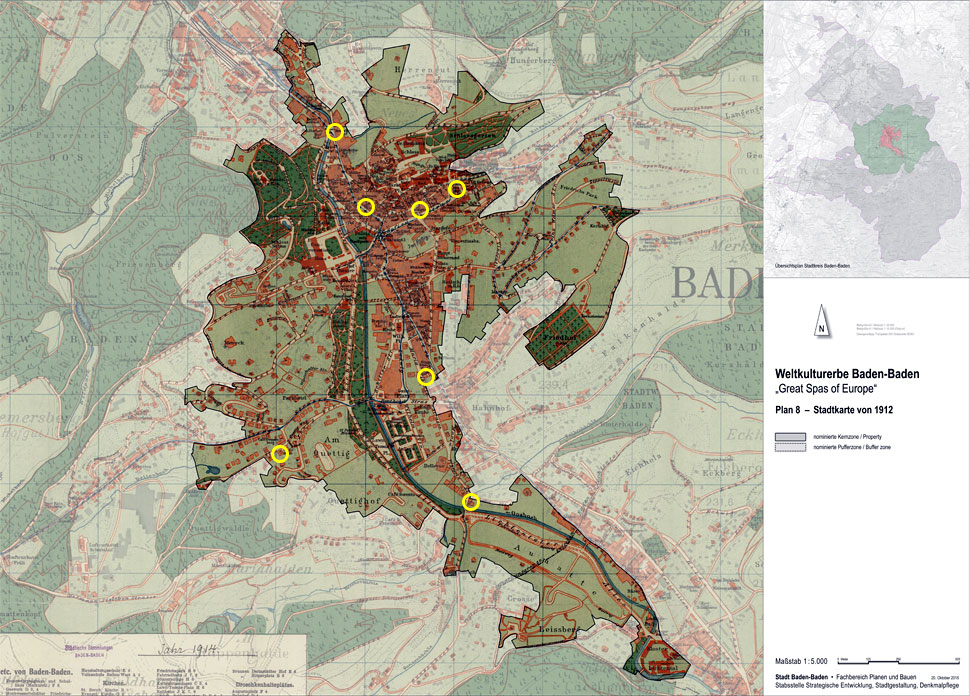

Après huit ans de préparation et sous le titre de « Grands Spas d’Europe », Baden-Baden a officiellement été inscrit en janvier 2019 au patrimoine mondial de l’UNESCO, en collaboration avec dix autres spas réputés européens. Dans le cadre de cette prestigieuse démarche, le PROJET DU PATRIMOINE EUROPÉEN a décidé de soutenir cette initiative ambitieuse et a acquis six bâtiments patrimoniaux d’une grande valeur historique, inoccupés, mal entretenus, mais qui possèdent un caractère précieux digne d’être conservé. Tous les bâtiments sont encastrés dans cette extraordinaire zone patrimoniale du centre de la plus petite métropole du monde, entre Lichtentaler Allee et Friedrichsbad.

L’ensemble acquis par le PROJET DU PATRIMOINE EUROPÉEN entre le milieu du 19ème et le début du 20ème siècle est composé de bâtiments de la Belle Époque, tous classés monuments historiques sous protection. Parmi eux : une maison d’habitation construite par Johann Ludwig Weinbrenner, l’un des architectes les plus importants de Baden-Baden, des villas flamboyantes, des maisons de ville luxueuses et même le bâtiment qui habitait autrefois l’un des plus prestigieux hôtels de luxe de la ville, le Deutscher Hof. Avec les deux hôtels thermaux traditionnels Europäischer Hof et Badischer Hof, l’ancien bâtiment de l’hôtel forme une place pittoresque, partageant une histoire commune puisque l’ancien monastère capucin de Baden-Baden y a été érigé en 1631.

MORE | LESS

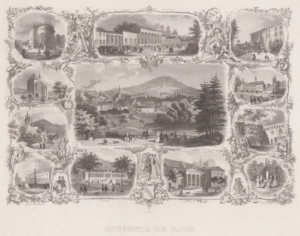

Découverte et appréciée par les Romains pour ses sources thermales il y a deux millénaires, dont l’empereur romain Caracalla lui-même, Baden-Baden a connu son âge d’or comme « capitale estivale de l’Europe » peu après la construction de son Casino au 19ème siècle. Pionnière dans le développement du tourisme moderne, la ville thermale est devenue la scène politique et sociale secrète de l’Europe, rivalisant avec les grandes métropoles en tant qu’épicentre culturel et station balnéaire prisée. L’esprit des célèbres hôtes de spa européens, comme Clara Schumann, Fyodor Dostoïevski, William Turner, ou Otto von Bismarck et même les membres de la famille royale, comme la reine Victoria, est encore perceptible de nos jours. Et c’est cette richesse historique et culturelle particulière que le EUROPEAN HERITAGE PROJECT vise à préserver et à protéger, afin que cet esprit se perpétue comme une retraite sereine et cosmopolite qui inspire depuis lors la société et les grands esprits de l’Europe.

L’HISTOIRE DE BADEN-BADEN

Baden-Baden est connue pour ses thermes et ses cures mais également pour ses festivals internationaux d’arts et médias. Les Romains déjà appréciaient les sources d’eau chaude jaillissant au bord de la Forêt Noire. Au Moyen-Âge, la ville devint la capitale du margraviat de Bade qui donna ensuite son nom au territoire. Après un incendie dévastateur en 1689, la ville perdit son titre de capitale au profit de Rastatt, sa voisine. Au 19ème siècle, on redécouvrit la station thermale et en fit un important lieu international de rencontre pour les nobles et bourgeois aisés, avec l’aide aussi des recettes du casino. De cette apogée au 19ème siècle, il reste encore aujourd’hui un patrimoine matériel et immatériel bien conservé.

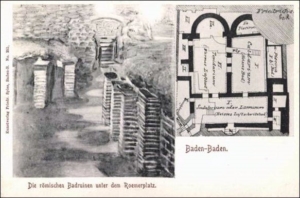

Les premières traces de peuplement dans la vallée d’Oos (NdT : petite rivière et affluent de la rive droite du Rhin) remontent au mésolithique, soit 8000 à 4000 av. J.C. Mais ce n’est qu’avec les Romains qui découvrirent et apprécièrent grandement les sources thermales locales atteignant jusqu’à 68°C que Baden-Baden gagna réellement en renommée. Après la colonisation des territoires de la rive gauche du Rhin sous l’empereur Vespasien entre 9 et 79 après J.C., les Romains fondèrent tout d’abord une base militaire au sud de la ville actuelle sur le plateau de Rettig vers le milieu des années 70 après J.C. Une fois que la colonie et les bains furent installés sur le territoire de la vieille ville, la base militaire fut transférée vers un district administratif. La colonie Aquae devint alors une station thermale militaire et au deuxième siècle de notre ère, le siège administratif de Civitas Aquensis.

Vers 260 après J.C., la tribu germanique des Alamans conquit la région.

Vers 500 après J.C., la région passa sous domination franque et forma la frontière avec la zone tribale alamane qui commençait au sud d’Oos. Les premières indications écrites de Baden-Baden sont controversées. D’après des sources remontant au Moyen-Âge, c’est le roi mérovingien Dagobert III (699-716) qui offrit en 712 la marche (NdT : fief créé dans une zone frontalière) ainsi que les sources chaudes au monastère de Bénédictins de Weißenburg en lieu et place de l’Alsace actuelle. Ce lieu est cité dans les documents les plus anciens sous le nom de « balneas in pago Auciacensi sitas » (bains situés en Oosgau) ou encore sous le nom de « balneis, quas dicunt Aquas calidas » (bains qu’ils appelaient sources chaudes). Quoique controversé, un document officiel datant de 856 fait référence à ce même cadeau. Le premier document faisant référence à Baden-Baden est un certificat de don datant de 987 dans lequel le roi et futur empereur du Saint Empire Romain Germanique Otto III (980-1002) nomme le lieu « Badon » et pour la première fois une église. En 1046, on mentionne pour la première fois le lieu lui attribuant par la même les « droits de marche ».

Le Comte Hermann II de Bade de la dynastie des Zähringer (1060-1130) fit l’acquisition du territoire autour de Baden-Baden au début du 12ème siècle et se proclama pour la première fois en 1112 margrave de Bade. Il fit construire le château fort de Hohenbaden en 1100. En 1245, on fondit le monastère cistercien de Lichtental et Baden reçut à cette époque les privilèges urbains et se fit connaître en tant que telle pour la première fois en 1288.

Avec l’autorisation du margrave de Bade Frédéric II († 1333), on utilisa les bains pour la première fois depuis l’Antiquité en 1306. À la fin du 14ème siècle, on construisit sur le mont Schlossberg un château fort qui constitue le cœur du Neues Schloss (Nouveau Château) actuel sur le mont Florentinerberg.

La première taxe de séjour thermale fut prélevée en 1507. On nomma également un directeur de cure qui s’occupa dès lors de l’essor de la station. Dès 1500, la ville fit partie du cercle impérial de Souabe, un des dix territoires appartenant au Saint Empire Romain Germanique. Après la partition géographique du margraviat de Bade en 1535, la ville de Baden-Baden resta capitale de la lignée des Bernard et devint également capitale du margraviat.

Entre 1570 et 1631, la ville fut confrontée à une chasse aux sorcières. 134 personnes furent jugées et au moins 102 y perdirent la vie. Pendant les guerres de succession de Pfalz entre 1688 et 1697, Baden-Baden fut entièrement brûlée par les troupes françaises le 24 août 1689 ce qui mit fin au fonctionnement de la station thermale. En 1705, Louis-Guillaume de Bade-Bade (1655-1707) transféra la capitale vers Rastatt. Baden-Baden resta cependant la capitale administrative officielle.

À la fin du 18ème siècle, Baden-Baden fut redécouverte et passa du statut de ville badoise à celui de station thermale mondaine. De nombreux invités de marque firent de ce lieu la résidence d’été de l’Europe toute entière, des artistes aux poètes et penseurs en passant par les politiciens et les nobles, Paris restant résidence d’hiver officielle européenne. Baden-Baden était très appréciée pendant cette période florissante surtout parmi les compositeurs allemands, comme Clara Schumann 1819-1896), Richard Wagner (1813-1883) et Johannes Brahms (1833-1897) et les intellectuels russes et français comme Victor Hugo (1802-1885), Fjodor Dostojevski (1821-1881) et Lew Tolstoi (1828-1910). On construisit des hôtels de luxe, l’établissement thermal et le casino qui fut cependant fermé en 1872 par décret. Dès 1858 eurent lieu des courses hippiques internationales sur l’hippodrome de Iffezheim. Au début, c’est à l’entrepreneur et mécène français Édouard Bénazet (1801-1867) que l’on en doit l’organisation et le financement grâce aux recettes du casino de Baden-Baden dont il était le locataire. En 1872, le Club International de Baden-Baden reprit l’organisation des courses hippiques.

Baden-Baden doit sa renommée actuelle aux urbanistes et architectes tels que Friedrich Weinbrenner (1766-1826).

CONTEXTE GÉNÉRAL ACTUEL

C’est à son histoire et surtout à sa proximité culturelle avec la France que Baden-Baden doit le fait qu’elle ait été épargnée de la sorte au cours de la Seconde Guerre Mondiale et qu’elle compte aujourd’hui parmi les stations thermales les mieux conservées d’Allemagne. De par sa situation géographique propice entre Karlsruhe et Strasbourg, les troupes d’occupation française y avaient installé leur QG. La ville se distingue de par ses nombreux exemples architecturaux exceptionnels et typiques des stations thermales du 19è et 20è siècles. Et pourtant, dans le souci de modernisation à outrance, de nombreuses transformations architecturales irresponsables ont changé l’image générale de la ville au cours des années 1970 et 1980. En outre, on procéda pour cela dès les années 1960 à de nombreux travaux de démolition bien regrettables qui effacèrent de la mémoire collective bon nombre de bâtiments historiques qui auraient mérité d’être conservés.

L’établissement thermal et le casino sont de nos jours le centre névralgique social et architectural ainsi que le symbole de la ville. La vieille ville de Baden-Baden compte de nombreuses boutiques et cafés où l’on aime flâner. Dans le quartier des bains, il est intéressant de noter le Friedrichsbad (NdT : bains construits par le grand-duc Frédéric Ier) construit au 19ème siècle à l’image des palais de la Haute Renaissance italienne ainsi que les ruines des bains publics romains qui sont situées en-deçà de la place du marché et du Friedrichsbad. On peut également noter l’établissement thermal réalisé par Friedrich Weinbrenner, les cascades d’eau artificielles Wasserkunstanlage Paradies, le monastère de Lichtenau et le château de Hohenbaden ainsi que le Neues Schloss. Finalement on peut remarquer la Trinkhalle, une salle des pompes construite par le successeur de Weinbrenner, Heinrich Hübsch (1795-1863) et l’allée Lichtental longue de 2,3 km qui forment encore aujourd’hui le cœur même de la station thermale et son poumon vert.

Depuis plusieurs décennies, la ville essaie avec plus ou moins de succès de revenir au-devant de la scène internationale culturelle. C’est ainsi que l’intérêt pour la ville renait aussi chez les jeunes. Les pages culturelles et voyages des grands magazines internationaux comme le New York Times ou Monocle ont attiré l’attention sur Baden-Baden. De même le fait que Baden-Baden soit placée sur la nouvelle liste des prétendants au patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre du projet « Great Spas of Europe », lui donne une chance de recouvrer sa renommée internationale :

Spa, Belgique

Bad Ems, Allemagne

Bad Kissingen, Allemagne

Vichy, France

Bath, Angleterre

Montecatini Terme, Italie

Baden bei Wien, Autriche

Františkovy Lázně, République Tchèque

Carlsbad, République Tchèque

Marienbad, République Tchèque

Luhačovice, République Tchèque

BUT DU PROJET

« Ici, à Baden, je trouverais la belle nature et aussi les rencontres artistiques, car tout vient d’ici » ainsi résuma Clara Schumann les motifs de son déménagement à Baden-Baden en 1862.

Le EUROPEAN HERITAGE PROJECT réussit en 2004 à acquérir sept bâtiments classés mais on ne peut plus délabrés et délaissés dans la zone de Baden-Baden que l’UNESCO pourrait potentiellement déclarer patrimoine mondial. L’objectif de cet engagement est non seulement d’améliorer la situation de chacune des maisons et de leur redonner leur aspect d’origine mais également d’aider la station thermale historique à redevenir un lieu de voyage ou d’habitation de prédilection pour la jeunesse.

Par ailleurs, l’image de la ville doit mériter à nouveau son titre de symbole de la Belle Époque après que de nombreux bâtiments datant de l’époque florissante de la station thermale furent détruits un peu au hasard vers le milieu du 20ème siècle.

Certes, les symboles de la ville tels que la Trinkhalle (salle des pompes), les espaces verts ou le casino permettent facilement de l’identifier, mais ce ne sont pas seulement les édifices qui font de Baden-Baden ce qu’elle est architecturalement et lui donnent son aspect incomparable. Touristes, investisseurs et architectes mais aussi les autochtones ont subtilement façonné l’image de la ville entre le 19ème et le 20ème siècles. C’est ainsi qu’ils laissèrent leurs traces sous forme de villas seigneuriales et d’hôtels particuliers et la diversité architecturale qu’ils impliquent et qui font la caractéristique même de la ville. Ceux-ci nous livrent une chronologie impressionnante et quasi inépuisable de l’histoire de l’architecture des maisons de maîtres et ce au cours de plusieurs décennies. Beaucoup de ces hôtels particuliers et propriétés furent construits ou agrandis à l’époque florissante de la ville. Ce témoignage culturel et architectural présente cependant un défi qu’une ville seule peut difficilement relever. C’est pourquoi le EUROPEAN HERITAGE PROJECT a décidé d’ajouter Baden-Baden à son portfolio.

Au centre du projet se trouvent donc la revitalisation des hôtels particuliers tombés dans l’oubli mais dignes d’être conservés aussi bien historiquement qu’architecturalement et le souci de soutenir la ville de Baden-Baden dans ses projets ambitieux de donner un nouveau souffle à la station thermale :

-

Reconstruction des anciennes façades

-

Maintien et rénovation des bâtiments dans leur structure historique

-

Création d’habitations où il fait bon vivre grâce à la restauration et la remise à neuf de l’alimentation en eau et électricité selon les normes en vigueur et les standards de durabilité

-

Repopulation de la ville en attirant les jeunes familles afin de faire baisser la moyenne d’âge de la population et ainsi créer de nouvelles perspectives d’avenir pour la ville

HISTOIRE

Le complexe qu’on appelle communément « ancienne préfecture de police » au bout de la ruelle Sophienallee a été construit à un emplacement de choix en 1842 pour servir de bâtiment administratif du grand-duché et s’inspirait du style des maisons de campagne toscanes de la Renaissance. En 1837, le service des marchandises du grand-duché parvint à le racheter au restaurant Haug.

C’est Friedrich Theodor Fischer (1803-1867), élève de Weinbrenner et dirigeant de l’inspection des bâtiments de Karlsruhe qu’on chargea du projet de construction. Après la livraison du chantier en 1842, le bâtiment abrita dans un premier temps le tribunal municipal, plusieurs logements de fonction et le poste de police. À partir de 1842, le bâtiment représentatif n’abritait cependant plus que la préfecture de police et ce jusqu’en 1975, date à laquelle elle déménagea dans l’ouest de la ville

Pendant des décennies, le bâtiment ne reçut cependant pas les attentions qu’il méritait de la part de l’administration des bains et thermes. Dès 1964, on passa un décret pour détruire la préfecture. En ce temps-là, on avait bien promis que les édifices de Weinbrenner seraient conservés correctement mais pas à ceux de ses élèves et successeurs. À cette époque, l’imposant bâtiment devait faire place à des espaces verts. Jusqu’en 1977 il fut question de le détruire, au risque de modifier ainsi à tout jamais l’image de la ville et la privant de bâtiments marquants comme ce fut le cas de nombreux monuments historiques du 19ème siècle qui furent sacrifiés entre 1960 et 1980 à Baden-Baden au profit de nouvelles constructions et de parkings. Mais heureusement en 1978, un collectif d’amateurs de monuments historiques s’engagea massivement pour le maintien du bâtiment administratif historique et fonda la « Société de Protection de l’Ancienne Préfecture de Police » qui trouva très vite un écho national inhabituel dans les milieux scientifiques.

À partir de 1982 le bâtiment abrita le musée pour instruments de musique mécaniques. Ensuite il resta vacant de nombreuses années. Aujourd’hui il a rouvert ses portes au public. Ses vieux murs entièrement rénovés abritent désormais un cabinet médical ultra moderne.

SITUATION AU MOMENT L’ACHAT

Après être resté vacant pendant des années, le bâtiment fut restauré et modernisé en collaboration avec le bureau de protection du patrimoine. L‘ancien propriétaire ne s’intéressait plus trop au bâtiment et s’était tourné vers d’autres investissements. Au vu de cette situation, le EUROPEAN HERITAGE PROJECT fut contacté pour savoir si cet édifice, symbole même de la ville, ne répondait pas aux critères nécessaires pour faire partie du projet d’ensemble pour Baden-Baden. C’est ainsi que le EUROPEAN HERITAGE PROJECT en fit l’acquisition en juillet 2019.

ARCHITECTURE

Theodor Fischer fut chargé du projet en 1839 en vue de construire, en un endroit de choix, d’un côté un bâtiment qui remplirait les exigences attendues d’un bâtiment administratif princier qui servirait de cour de justice pour le grand-duché et d‘un autre de construire un bâtiment suffisamment représentatif de l’autorité qui répondrait aux attentes d‘une clientèle exigeante envers une station thermale en plein essor.

A cette époque, Fischer s’imposa face aux concepts de huit autres bureaux d’architectes. Il en résulta un bâtiment de trois étages qui englobait entre deux ailes symétriques un petit parc représentatif donnant sur le côté chic de la ruelle Sophienallee. Au bout de l’aile s’élevant sur un étage, se trouvaient des petits pavillons qui servaient de postes de garde. C’est là qu’avait lieu la relève de la garde. Tout le complexe est construit en grès. Les plafonds des bâtiments étaient mis en valeur par des pierres de bossage. Fischer s’était inspiré ici de la néo-Renaissance italienne. La façade de trois étages du bâtiment principal est strictement divisée. Au rez-de-chaussée, on retrouve trois hautes fenêtres arrondies au-dessus du bossage et non loin de l’entrée représentative, un peu à la façon d’un palladio que l’on retrouve également aux autres étages. Au-dessus de la porte d’entrée se trouvent les armoiries du grand-duché. À droite et à gauche de la porte, en haut de grandes colonnes, se trouvent des représentations figuratives des allégories à la justice et la loi, Justitia et Lex. Les deux étages supérieurs sont séparés par des corniches en relief. Sous l’avant-toit et les panneaux de toiture se trouve au-dessus de chaque fenêtre du deuxième étage un tondo en bronze représentant des têtes de griffons. Le bâtiment ouvre sur plusieurs escaliers d’entrée. Depuis le palier central on arrive à un escalier de quarte marches qui donne sur un autre escalier de 3 marches juste devant la maison. On accède au bâtiment en passant par un portique intérieur. Les portes d’entrée d’origine sont structurées en huit éléments de verre brillant sur toute la surface.

À l’intérieur se trouvent également divers éléments néogothiques comme les voûtes en berceau hautes et étroites aux plafonds des cages d’escaliers et dans le hall d’entrée ainsi que les balustrades ornées d’étoiles en pierres qui finissent parfois en colonnes toscanes. Les hautes et grandes portes arrondies dans les pièces et les nombreuses fenêtres lumineuses soulignent l’aménagement ouvert de l’architecture. Les murs peints d’un simple blanc et la pierre anthracite polie des sols et des marches d’escalier donnent une impression de volume accru dans le hall d’entrée.

Il était prévu dans un premier temps que les deux ailes ne s’élèvent que sur un étage. À leurs extrémités on retrouve des pavillons classiques avec un bossage prononcé et une porte d’entrée centrale particulièrement haute qui furent ensuite surmontés d’un étage supplémentaire.

Au cours des rénovations entreprises par le propriétaire précédant, les pavillons ont été surélevés d’un étage supplémentaire de forme cubique et simple qui se fondit sobrement dans l’architecture d’origine.

Tout le bâtiment reflète bien le caractère de la ville et la confiance retrouvée de la maison de maître badoise après leur élévation au rang de grand-duc dans la première moitié du 19ème siècle.

SITUATION AU MOMENT L’ACHAT

Un entrepreneur privé a racheté le bâtiment en 2003. Celui-ci avait pour idée de réinventer le bâtiment et de lui attribuer un nouvel usage. Pour cela des places de stationnement en monte-voiture devaient être installées dans le parking, un ascenseur extérieur construit et l’aménagement intérieur repensé et rendu modulable. Pour cela il avait déjà procédé à une éviction systématique des locataires sans pouvoir pour autant remplir les exigences posées par le bureau de protection des monuments. En raison des retards qui s’ensuivirent, ce dernier commença à se désintéresser du projet bien que les premiers travaux de démolition fussent déjà entrepris.

La pertinence architecturale et socio-historique du bâtiment était vite devenue une évidence pour le EUROPEAN HERITAGE PROJECT. En effet celui-ci constituait une particularité car il s’agit là d’un des premiers bâtiments d’habitation conçus par Jean Louis Weinbrenner (1790-1858) à Baden-Baden. En raison du danger imminent de modifier profondément tout le bâtiment, début 2019, le EUROPEAN HERITAGE PROJECT décida de l’acheter.

ARCHITECTURE & HISTOIRE

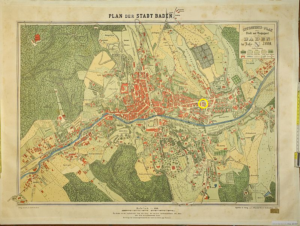

Pendant la construction même de l’église protestante non loin de là, c’est tout un quartier nouveau de la ville conçu d’après les plans de Friedrich Eisenlohr (1805-1854) qui fut construit entre 1855 et 1865 incluant les rues de Ludwig-Marum, de Ludwig-Wilhelm, de Schiller et de Maria-Viktoria. La maison d’habitation dut donc être construite entre les années 1860 et 1880, tandis que les plans d’origine durent voir le jour peu de temps avant la mort de Jean Louis Weinbrenner. Sur le plan de la ville datant de 1889, on peut voir pour la première fois le bâtiment cartographié.

Le bâtiment représente une véritable source d’informations en ce qui concerne les sciences architecturale, artistique mais aussi socio-historique. Il documente bien les constructions d’habitation de la haute bourgeoisie de cette époque dans toutes leurs caractéristiques spatiales et esthétiques.

Le bâtiment de trois étages présente des aspects représentatifs de classicisme tardif qui connut beaucoup de succès dans toute l’Europe dans la deuxième moitié du 19ème siècle, surtout dans les stations thermales. La maison est divisée en étages et agrémentée de larges rebords de fenêtres, de volets et d’une toiture en croupe. Elle dispose également de trois magnifiques balcons disposés avec élégance et agrémentés de grilles en fer richement ornées ainsi que de garde-corps aux fenêtres très décorés. À l’intérieur on est impressionné par le spacieux escalier à double volée et aux formes ornementales classiques en fonte. En outre, quelques fenêtres à vitraux aux formes géométriques et aux motifs floraux décorent la cage d’escalier et offrent un jeu de lumières colorées. Dans les appartements se trouvent de nombreuses portes à double battant encore dans leur état d’origine.

On découvre sur le bâtiment, des changements historiques typiques. De par son bon état matériel, la population peut ainsi tisser un lien avec les acteurs politiques, culturels et sociaux de la fin du 19ème siècle. Il est bon de noter dès maintenant qu’il s’agit ici d’un des premiers bâtiments de logement de la ville conçus par le neveu et élève de Friedrich Weinbrenner et qu’il marque donc un tournant historico-architectural.

La valeur patrimoniale des maisons d’habitation de style classique tardif très appréciées des stations thermales de cette époque et la nécessité de les sauvegarder sont ancrées dans les esprits de la population et d’un grand nombre d’experts. Il s’agit ici d’un rare témoin de l’architecture dont l’intégrité de la structure est remarquable et qu’il faut savoir conserver et documenter.

ÉTAT STRUCTUREL AU MOMENT DE L’ACQUISITION

L’objectif des travaux à venir est de redonner au bâtiment conçu par Weinbrenner son caractère de bâtiment à but locatif comme prévu à l’origine, tout en le modernisant. En particulier l’entrée du bâtiment a changé au fil du temps et la cage d’escalier a perdu ici son aspect représentatif.

On envisage surtout les mesures suivantes :

-

L’entrée côté rue verra le démantèlement des sols modernes en imitation pierres. De même on remplacera les marches installées à posteriori par des marches en grès et les portes seront restaurées.

-

Dans l’entrée, c’est à dire le porche intérieur, les marches en grès et les carreaux en ciment décoratif seront restaurés et si besoin est, remplacés par des reconstructions à l’identique. Il est important de noter qu’on procèdera à la rénovation des portes du porche d’après le modèle original.

-

Dans la cage d’escalier, les escaliers, leurs rampes et mains-courantes doivent être remis en état. Les décorations aux murs et aux plafonds ainsi que les portes d’appartements doivent être reconstruites d’après le modèle original. De même les plafonniers modernes seront remplacés par des suspensions en forme de lanterne au plafond comme c’était le cas à l’origine.

-

Les cloisons sèches modernes seront ôtées, les installations électriques, sanitaires et le chauffage seront entièrement reconstruits. L’aménagement des salles de bains sera entièrement revu.

-

Les doubles fenêtres seront conservées, bien que remplacées par du double vitrage fin moins énergivore.

-

Les fenêtres et les battants de portes dans les appartements doivent être conservés et réparés dans leur état d’origine si possible. Toutes les portes d’appartements seront réparées et dans certains cas de nouveaux cadres seront posés, là où ils ont été ôtés et ne sont donc plus présents.

-

Les parquets, datant en majeure partie de la première moitié du 20ème siècle doivent être réparés et conservés autant que possible. L’extérieur doit être remis en état tel qu’il était prévu à l’époque de sa construction. Le parking sera conservé.

SITUATION AU MOMENT L’ACHAT

Le bâtiment se trouvait aux mains de propriétaires privés, un couple de personnes âgées, dans les années qui précédaient l’achat. Aucune rénovation n’avait été entreprise depuis au moins 20 ans. En raison de conséquentes modifications architecturales au cours des années 60, en particulier au niveau des façades et de la porte d’entrée qui étaient à la fois peu esthétiques et ne reflétaient en rien l’architecture d’origine, la qualité de la clientèle locataire s’était peu à peu dégradée. Dans les boutiques, arrangées dans le style des années 60, s’étaient installés des magasins de pièces détachées d’ordinateurs et d’appareils d’occasion ainsi qu’une boutique d’accessoires en tous genres. Les clients de ces boutiques affluaient et fumaient dans l’entrée du bâtiment.

Seul le décor en stuc dans le local à poubelles rappelait encore la belle époque du bâtiment.

Les anciens propriétaires n’étaient manifestement plus prêts à faire face au maintien nécessaire et continu d’un tel bâtiment et ne voulaient même pas se pencher sur la possibilité d’une remise en état générale ou à un démantèlement complet pour retrouver l’aspect d’autrefois.

C’est dans cet état que le EUROPEAN HERITAGE PROJECT trouva la maison lors de l’achat en février 2019.

ARCHITECTURE & HISTOIRE

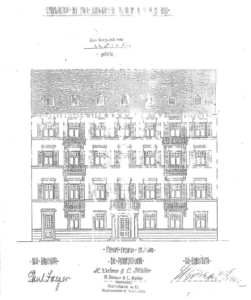

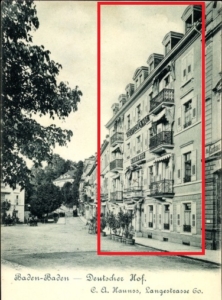

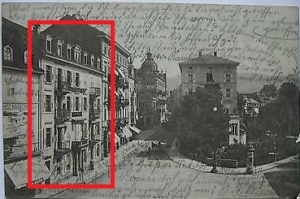

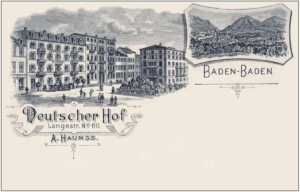

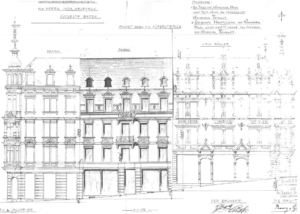

L’ancien hôtel « Deutscher Hof » se situe non loin du couvent des Capucins qui marqua l’image de la ville entre 1603 et 1807. Il fut transformé plusieurs fois comme par exemple en 1905. On cite le propriétaire de l’hôtel, Karl Harms en tant que maître d’œuvre dans des documents datant de cette époque. La dernière transformation notable remonte à 1912. L’hôtel particulier changea alors grandement et vit l’apparition des deux étages supérieurs. D’après des documents historiques, le bâtiment de trois étages possédait des combles, après les dernières transformations juste avant la Première Guerre Mondiale un toit en croupe viabilisé avec sept lucarnes ; un pignon manquait sur la façade d’origine. Le bâtiment disposait à l’époque de sa construction d’éléments de style classique tardif à néoclassique, comme des corniches qui subdivisaient la maison en divers étages, des ouvertures de fenêtre qui, à l’exception de celles du rez-de-chaussée, étaient agrémentées de volets et de six balcons français arrangés symétriquement avec des garde-corps en fer forgé richement décorés de motifs floraux qui délimitaient le reste de la façade à l’aide de pilastres décoratifs. En outre, un décor simple fait de panneaux longeait le rez-de-chaussée. La maison disposait également d’une petite entrée latérale sur la droite et d’un portique central flanqué de colonnes.

Comme prévu à l’origine un petit hôtel fut construit mais aussi le premier cinéma de Baden-Baden y ouvrit ses portes en 1910. Après 1912, hôtel et cinéma fermèrent leurs portes après les dernières transformations et le bâtiment fut alors reconverti en immeuble résidentiel. À partir des années 1960, on utilisa le rez-de-chaussée à des fins commerciales en y ouvrant des boutiques.

ÉTAT STRUCTUREL AU MOMENT DE L’ACQUISITION

Après la réalisation d’un inventaire, l’état structurel s’avéra plus critique qu’envisagé jusqu’alors. On découvrit des fuites dans le toit impliquant des dommages dans les poutres. Certains appartements construits dans les combles ne répondaient pas aux normes et réglementations en matière de construction. Sur la façade arrière on trouva des fissures. Les fenêtres d’origine avaient été remplacées par des fenêtres en PVC. L’état de la cage d’escalier et de son ascenseur datant des années 50 était inacceptable.

Le problème principal était cependant la façade du bâtiment donnant vers la place qui ne ressemblait plus en rien à celle d’autrefois et à l’apparence magnifique du « Deutscher Hof ». On s’était débarrassé du portique d’origine tout comme de tous les éléments structurants de la façade, tels que les balustrades, les corniches ou les balcons français. De la façade, il ne restait plus qu’une surface simple, régulière et peu intéressante. Au rez-de-chaussée, les grandes vitrines qui, qui plus est, avaient été encadrées d’une couche de granit uniforme, avaient été cassées. Dans l’entrée, tous les revêtements muraux avaient été éliminés et les carreaux de ciment décoratif d’origine avaient été remplacés par du carrelage de salle-de-bains plus facile d’entretien.

Toutes les installations et le système électrique étaient défectueux ou ne répondaient plus aux normes en vigueur. Les balcons encore existants n’étaient plus non plus utilisables car ils menaçaient de s’effondrer à tout moment et leurs garde-corps étaient rouillés.

Tout le bâtiment respirait la tristesse d’une architecture des années 1960 tournée uniquement vers la fonctionnalité et reflétait en majeure partie un délabrement déjà avancé.

SITUATION AU MOMENT L’ACHAT

Le bâtiment qui se trouve dans la zone piétonne se trouvait dans un bon état au moment de l’achat en 2013 et avait fait l’objet de rénovations. Il ne nécessitait donc pas de travaux supplémentaires.

Malgré le bon état général, Le EUROPEAN HERITAGE PROJECT a tout de même décidé de procéder à l’achat en vertu de l’article 3.2 des statuts de l’entreprise car le bâtiment en raison de sa grande valeur historique et conformément à l’article 3.1 (a) représente un élément important du projet d’ensemble de Baden-Baden.

Il faudra malgré tout procéder à des travaux de maintenance sur les balcons en partie vétustes. Les moquettes installées par endroits seront remplacées par des parquets en arête de poisson en chêne selon le modèle d’origine ce qui redonnera aux pièces leur aspect initial.

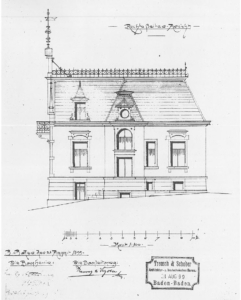

ARCHITECTURE & HISTOIRE

Le bâtiment en coin de quatre étages avec ses boutiques au rez-de-chaussée et ses appartements aux étages supérieurs a été construit en 1893 par L. Treusch dans un style néo-Renaissance. En 1902 et 1903 il fut ensuite prolongé vers la rue Küferstraße par le bureau d’architectes Treusch et Schober. En outre, il se distingue par le fait qu’il dépasse de 9,5 m la « Maison Rössler » voisine. Le bâtiment historique à la façade en grès incarne les exigences architecturales des commerçants et des habitants de Baden-Baden à l’ère des fondateurs « Gründerzeit » (NdT : « l’époque des fondateurs » se situe à la deuxième moitié du 19ème siècle dans les pays germaniques et représente une période d’essor économique). Le rez-de-chaussée a toujours été utilisé à des fins commerciales. C’est là par exemple que la première filiale Tchibo ouvrit ses portes en 1961.

La maison en coin classée se distingue par un décor simple fait de panneaux au rez-de-chaussée qui contrastent bien avec la tour tape-à-l’œil surmontée d’un toit en forme de bulbe en tôle et agrémentée d’un oriel continu. Du côté de la rue Lange-Straße, l’extérieur du bâtiment dispose de deux balcons aux deuxième et troisième étages et de deux balcons français au premier dont les garde-corps en fonte sont ornés de motifs floraux.

Les éléments structurants de la façade sont particulièrement impressionnants. Ils sont formés de différents motifs ornementaux (comme par exemple les tympans triangulaires ou divisés qui sont installés dans les ouvertures de fenêtre, les dentelures, les volutes et vrilles, les volumes et les décors rocaille) qui donnent à chacun des étages supérieurs un style bien à lui. Le toit en tôle dispose de chaque côté d’une tour d’angle surmontant chacune des quatre lucarnes dans le toit à pignon.

La grande porte qui mène depuis la rue latérale aux appartements est composée de chêne massif mais sait donner une certaine impression de légèreté de par ses grilles métalliques et ses éléments vitrés. Le hall d’entrée se caractérise par son décor Art Nouveau qui remonte à l’époque des travaux de transformation de 1903. Le sol est recouvert de carreaux de ciment décoratif, les murs de carreaux de carrelage décoratif blancs. La cage d’escalier relève également de ce même style architectural avec ses grandes fenêtres tripartites en vitrail richement décoré qui proviennent de la manufacture Hermann Westermann. On retrouve ici un escalier en colimaçon en fonte. On parvient aux appartements par un grand portail sous plafond en bois massif et verre dépoli à deux battants.

Dans quelques appartements on retrouve par endroits des caissons en bois sobres, peints en blanc, des panneaux muraux en bois et des cache-radiateurs ainsi que des stucs de plafonds simples. Quant aux planchers en chêne d’origine, il s’agit là de planchers en arête de poisson et de planches de bois massif dans les couloirs.

SITUATION AU MOMENT L’ACHAT

Après la fermeture de l’auberge tenue pendant des années au 5, rue Quettigstraße, c’est un couple de personnes âgées qui y a résidé jusqu’en 2009. À la mort subite de son époux victime d’un AVC, sa veuve décida de vendre le bâtiment et de déménager sans plus attendre. À la suite de quoi, la maison resta vacante durant quatre ans, jusqu’à ce qu’on attirât l’attention du EUROPEAN HERITAGE PROJECT sur cet objet digne d’être conservé. La vente se fit en 2014.

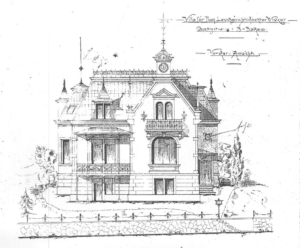

ARCHITECTURE & HISTOIRE

En 1889, les architectes Treusch & Schober avaient initialement prévu de faire de ce bâtiment un hôtel particulier pour la famille du préfet de région Winzer. La famille n’y résida cependant que jusqu’en 1906. S’ensuivit une valse de propriétaires. En 1914, on reconvertit le bâtiment de l’ère « Gründerzeit » en auberge qui porta le nom de « Fremdenheim Haus Bilz » jusqu’en 1973. La plupart de ses habitants étaient cependant des locataires de longue durée et y résidaient depuis l’après-guerre ce qui préservait ce bâtiment des touristes et des gens de passage.

La villa historique s’élève sur un étage et demi et est composée de grès. En particulier la façade et son avant-corps qui s’élève sur toute la hauteur du bâtiment depuis sa ligne de fuite lui donnent un côté fantaisie. Avec cet élément structurant, le bâtiment a recours ici à un aménagement typique de l’architecture de la Renaissance et du Baroque. On remarque surtout la construction des pignons décorés de pinacles, le toit mansardé digne d’un seigneur et les balcons aux garde-corps en fer forgé ainsi qu’une véranda qui semble être suspendue. Les éléments en fer forgé de la maison rappellent l’architecture métallique qui vit le jour en Angleterre et en Écosse au 19ème siècle au cours du soi-disant Gothic Revival (style néogothique) et qui allie matériaux ultra modernes et formes symétriques complexes mais aussi filigranes comme on les trouve dans le style gothique. Un style de construction que l’on retrouve souvent dans l’architecture des parcs de l’Angleterre victorienne.

À l’intérieur, l’architecture de la villa sait convaincre de par son vaste escalier au décor simple. On est également impressionné par l’aménagement des pièces qui est marqué par ses murs mansardés et ses angles qui leur confèrent un côté intime tout en préservant une luminosité et un certain volume grâce à la hauteur sous plafonds et les nombreuses fenêtres.

La conservation du bâtiment classé relève de l’intérêt public en raison de sa pertinence historique et architecturale mais aussi de son lien à l’histoire de la ville puisqu’il représente un bon exemple de l’évolution de la construction résidentielle dans la station thermale de Baden-Baden.

ÉTAT STRUCTUREL AU MOMENT DE L’ACQUISITION

L’escalier extérieur d’origine fut remplacé par des dalles gravillonnées au cours des années 1970. Celles-ci furent ôtées et remplacées par des dalles de grès conformes aux modèles historiques. On procéda à un démantèlement systématique au niveau du toit et à la construction d’une terrasse comme elle est indiquée sur les plans de construction d’origine. De même, on reconstruisit les éléments de pignons manquants. La hampe de drapeau sur la tour latérale fut à nouveau déposée. Les gouttières rouillées en tôle furent remplacées par des reproductions de gouttières en cuivre conformes à l’original. En outre, les installations sanitaires furent ôtées. Quant aux doubles fenêtres encore présentes, on ôta la peinture. Les fenêtres en PVC installées ultérieurement ont été éliminées et remplacées par des fenêtres correspondant mieux aux originaux.

À l’intérieur, les sols ainsi que les escaliers en bois menant aux différents étages et les panneaux de bois en partie encore présents furent restaurés. Ces éléments étaient en majeure partie encore présents, seuls quelques segments, trop endommagés ou irréparables, furent partiellement remplacés par des répliques. Le stuc filigrane au plafond fut complété et en partie refait.

Les carrelages modernes à l’intérieur furent éliminés et remplacés par d’autres en ciment décoratif correspondant mieux au style architectural.

Le système de volets roulants d’origine a été réparé et remis en état de marche. Toutes les canalisations (eau, électricité) furent remises à neuf.

Le grès se trouvait dans un bon état général et on ne procéda qu’à une stabilisation ponctuelle, un remplissage des fissures ainsi qu’au sablage pour éliminer les tâches.

La façade fut entièrement réparée, en partie ravalée et entièrement repeinte. On élimina peinture et rouille des éléments en fer forgé comme les garde-corps et on les enduit de nouveau. On en profita pour consolider la structure du balcon au premier étage.

SITUATION AU MOMENT L’ACHAT

Après être resté vacant des années durant, hormis le magasin au rez-de-chaussée, et aucun entretien ayant été effectué depuis sa construction, le bâtiment de la Sonnenplatz se trouvait dans un état de délabrement avancé. Les autorités locales trouvaient cette situation d’autant plus préoccupante que ce bâtiment en coin se trouve à un endroit très exposé et a toujours très fortement marqué l’image de la ville. Lorsque le bâtiment s’est enfin retrouvé sur le marché en 2004, on attira l’attention du EUROPEAN HERITAGE PROJECT et garantit une subvention pour financer les mesures de restauration inhérentes. Le bureau de la protection du patrimoine souligna alors l’importance culturelle et historique du bâtiment et c’est dans ce contexte que la vente se fit en décembre 2004 au profit du EUROPEAN HERITAGE PROJECT pour effectuer sa reconstruction. Cet état de fait marqua alors le début du vaste projet de Baden-Baden.

HISTOIRE

Le bâtiment commercial et résidentiel « Sonnenhof », situé sur la place Sonnenplatz fut construit en 1900 d’après les plans d’Adolf et Heinrich Vetter qui étaient à la fois maîtres d‘œuvre. À l’origine se trouvaient à cet endroit deux petites maisons qui servaient de maisons d’habitation avec des petites boutiques au rez-de-chaussée. Elles se trouvaient à l’intérieur des murs d’enceinte de la ville qui existaient encore au début du 19ème siècle, en face de l’auberge thermale « zur Sonne » qui fut construite au 15ème siècle et finit par donner son nom à la place. Ces quatre vieilles témoignaient alors des conditions de promiscuité dans l’enceinte des murs de la ville en 1850. Ceux-ci furent détruits afin créer une large liaison entre les rues de Gernsbacher, vieille de centaines d’années et la toute nouvelle rue Sophienstraße. C’est ainsi que la place Sonnenplatz vit le jour.

Les deux maisons furent aussi démolies lorsque les architectes Vetter rachetèrent le bâtiment en 1889. L’adresse 1 place Sonnenplatz fut créée pour l’occasion.

L’hôtel que l’on prévoyait d’y installer devait s’appeler « Sonnenhof ». C’est en 1901 qu’il finit par ouvrir ses portes. 20 chambres, soit 30 lits, et un restaurant pour 100 couverts auraient dû à nouveau attirer les clients vers cette partie de la ville. Cependant, la direction de l’hôtel « Sonnenhof » n’était pas très fructueuse et l’hôtel dut fermer ses portes au bout de tout juste six ans. On reconvertit ensuite le bâtiment en logements et magasin et il en fut ainsi jusqu’en 1919.

Après que Theodor David Köhler (1880-1942) revendit l’hôtel « Nest » en 1920, il fonda avec sa femme Auguste Mittel Stern (1876-1942) l’hôtel « Tannhäuser » dans l’enceinte de l’ancien « Sonnenhof ». En très peu de temps, le couple d’hôteliers sut élargir son cercle de clients satisfaits, en majorité d’origine juive. Lorsque l’antisémitisme devint omniprésent en 1938, on imposa au couple de rebaptiser l’hôtel en « Köhler Stern ». En 1939, le bâtiment fut finalement vendu de force. Theodor Köhler dut vendre le bâtiment historique au poissonnier Rudolf Höfele pour 68.000 Reichsmarks, somme sur laquelle il dut payer sans plus attendre 65.800 Reichsmarks de taxes à la ville de Baden-Baden. En 1940, on déporta les Köhler dans le camp de détention français de Gurs. C’est en 1942 qu’ils perdirent tous deux la vie de façon inhumaine dans le camp de concentration d’Auschwitz.

Aujourd’hui deux plaques incrustées dans le sol au N° 1 place Sonnenplatz rappellent le destin tragique de Theodor et Auguste Köhler.

Jusqu’en 1987, Höfele tint son célèbre magasin d’accessoires de pêche et de chasse. La maison au passé émouvant fut et est encore de nos jours un bâtiment résidentiel et commercial.

ARCHITECTURE

La construction de trois étages en crépi et aux structures de grès est richement décorée dans le style néo-gothique. Elle se distingue par sa tour d’angle rehaussée d’un oriel surmonté d’un toit en bulbe pointu. Le toit dispose de six lucarnes supplémentaires qui sont, elles aussi, surmontées d’un toit en bulbe. En outre, des éléments néogothiques se trouvent dans les arcs arrondis et pointus qui servent d’ouverture de fenêtre et de porte, ainsi que des éléments structurant la façade comme des lésènes, des contreforts et des traceries. Dans la cage d’escalier, on retrouve surtout un décor Art Nouveau très prononcé : des stucs aux plafonds et aux murs, en passant par les garde-corps rampants et les carreaux de ciment décoratif, sans oublier les encadrements de portes et les arabesques décorant les arcs de porte.

Le symbole du soleil jouait un rôle important dans l’aménagement architectural aussi bien intérieur qu’extérieur. On le retrouve à quelques endroits sur la façade. Au-dessus de la porte d’entrée, une tête de femme en grès auréolée d’un tournesol salue les visiteurs et les habitants. De même on trouve un cadran solaire encastré dans un des deux pignons sous le toit.

Le bâtiment et sa cage d’escalier encore d’origine passe pour être un des plus importants exemples de l’expansion du centre-ville de Baden-Baden.

ÉTAT STRUCTUREL AU MOMENT DE L’ACQUISITION

Au moment de l’achat, il était évident qu’une rénovation complète devrait avoir lieu. La façade en grès était friable et fissurée du fait de l’humidité et de graves dégâts dus au gel. Les étages inférieurs et les caves portaient les traces de dégâts dans la maçonnerie comme des efflorescences salines significatives. Le toit en tôle et tuiles ainsi que les petites tours étaient également délabrés. En outre, certains plafonds dans tous les étages n’étaient plus porteurs du fait que quelques poutres avaient lâché.

Après de longues discussions avec le service local de construction et de l’aménagement et le bureau de protection du patrimoine, et après avoir suffisamment sécurisé le chantier, on put enfin lancer les travaux de restauration en 2015. Cinq mois durant, ouvriers, artisans et restaurateurs furent employés à redonner son brillant au bâtiment du 1, place Sonnenplatz. Au printemps 2016, les vastes travaux de remise en état de la maison classée touchèrent à leur fin. Cependant trois ans plus tard, une véritable tragédie et un retour en arrière pour tous les acteurs de ce chantier s’abattirent sur la ville de Baden-Baden et sur le EUROPEAN HERITAGE PROJECT. En effet, le 15 juin 2019, un gros incendie se déclara et dévasta le bâtiment à tel point que seuls les murs extérieurs subsistèrent. Et la structure même menaçait de s’effondrer à nouveau. Pourtant la cause de l’incendie est encore inconnue à ce jour.

L’incendie s’est déclaré au niveau du toit et détruisit de grandes parties du bâtiment. Toute la charpente et l’étage supérieur ont été détruits. Les dégâts sont moindres au fur et à mesure que l’on descend dans les étages, mais les plus grands dégâts proviennent de l’eau utilisée pour éteindre le feu. En somme, on peut dire que seuls les murs en grès sont les témoins muets de cet incendie. Mais même ceux-ci menaçaient de s’effondrer. Une fois les premières mesures de sécurisation structurelle puis de séchage des dommages causés par l’eau des pompiers, le EUROPEAN HERITAGE PROJECT va s’engager à nouveau à 100% à restaurer entièrement ce bâtiment.

SITUATION AU MOMENT L’ACHAT

La Villa Kettenbrücke vit de constants changements de propriétaires depuis les années 1950. Ce fut d’abord au tour d’un agriculteur de Munster à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale qui la vendit ensuite en 1959 à une société anonyme du Liechtenstein. Au milieu des 1980, elle passa aux mains d’une agence immobilière locale qui entreprit de vastes travaux de rénovation souhaitant par ailleurs y installer des garages et des places de parking dans la cour intérieure. Les projets ne virent cependant pas le jour. Entretemps, la maison servit de temps à autre de lieu de tournage jusqu’à ce qu’elle soit finalement rachetée par un oligarque russe en 2011 qui décida, pour son usage personnel, de mettre à la rue tous les locataires de cette maison alors encore habitée. Le nouveau propriétaire s’efforça de rénover ce bâtiment classé. Il avait en effet prévu d’en faire sa résidence de retraite représentative pour lui-même et sa famille. Ce projet ne vit cependant pas le jour, le nouveau propriétaire ayant manifestement perdu l’envie de le mettre en place. Ceci eut pour conséquence que la propriété resta vacante durant six années, ce qui dégrada encore son état. En outre, des squatteurs envahissaient régulièrement les lieux, les encombrant également de déchets et y faisant même brûler des feux de camp en hiver au rez-de-chaussée. On signala plusieurs cas de vandalisme, comme des fenêtres cassées, ou des portes enfoncées. Soucieux de l’état de délabrement du bâtiment, le voisinage finit par contacter le EUROPEAN HERITAGE PROJECT, espérant ainsi que la villa entre dans le portfolio de l’organisation. C’est avec le concours d’un intermédiaire que celle-ci put prendre contact avec le propriétaire et faire l’acquisition de l’objet en février 2019.

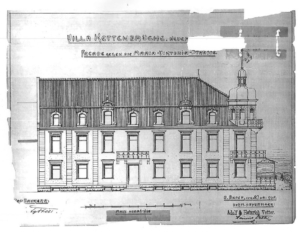

HISTOIRE

Prévue au départ en 1888 pour l’hôtelier Paul Riotte et son épouse Mathilde Silberrad, la « Villa Kettenbrücke » fut conçue par les frères et architectes Vetter. La construction s’acheva finalement en 1902 pour son propriétaire, vétérinaire et naturaliste August Lydtin (1834-1917). L’histoire de la villa seigneuriale de l’ère « Gründerzeit » remonte à 1826. Avant sa transformation en 1902, le bâtiment ne disposait encore que d’un étage et son style devait alors aussi grandement changer.

Après la fin de la Première Guerre Mondiale, la villa fut reconvertie en habitation locative. Y vivaient essentiellement des personnes de haut rang social telles que Dorothea von Frankenberg et Ludwigsdorf, le juge Hermann Grote, le conseiller gouvernemental Max Timme ou le lieutenant général Theodor Stengel.

À cette époque, le bâtiment situé dans l’allée Lichtentaler fut également témoin d’une période sombre de l’histoire allemande. Depuis 1923, Emilie Barbara Greiner (1882-1940) y était locataire. On lui diagnostiqua entre autres une paranoïa. Elle fut internée dans plusieurs instituts jusqu’à ce qu’elle soit « déplacée » en 1940 vers le centre d’extermination nazie de Grafeneck à Gomadingen dans le district de Reutlingen dans le Bade-Wurtemberg. On l’y assassina le 11 novembre de la même année dans le cadre de « Aktion T4 ». Il s’agit là d’un terme devenu courant après 1945 désignant l’exécution systématique en Allemagne de plus de 70.000 personnes souffrant de déficiences physiques, intellectuelles ou mentales entre 1940 et 1941 et qui fut dirigée par le service central T4. Cette prétendue autorité avait pour mission d’organiser et de procéder à « l’euthanasie » d’adultes et de prisonniers. Ces assassinats faisaient partie de l’élimination des malades sous le régime dictatorial nazi qui fit plus de 200.000 victimes jusqu’en 1945.

Aujourd’hui une plaque incrustée dans le sol en laiton placée devant la porte d’entrée de la Villa Kettenbrücke rappelle le destin tragique d’Emilie Barbara Greiner euthanasiée pendant la guerre.

ARCHITECTURE

La grande villa de deux étages dispose d’une façade structurée en grès, de tours d’angles agrémentées de lanternes. Elle se distingue de par des garde-corps à ses balcons en fer forgé. Ses pignons au nord répondent aux critères du style classique tardif. On remarque sa structure double et surtout les toits en croupe mansardés hauts d’un étage et demi et ses nombreuses fenêtres en chien assis.

La façade donnant sur la rue Maria-Viktoria-Straße se distingue quant à elle de par sa rectitude simple, sa petite entrée et la répartition stricte des fenêtres et de la façade.

On retrouve une certaine fantaisie dans le jardin côté cour agrémenté d’un escalier en colimaçon en fonte qui semble séparer les deux ailes de la maison. Les vastes vérandas au rez-de-chaussée ainsi qu’aux étages supérieurs représentent un véritable joyau. Leurs vitrages en PVC sont décorés de vrilles de fleurs d’orchidées.

L’emplacement de la propriété est aussi particulièrement idyllique, entourée d’arbres et d’eau. La villa se trouve au cœur même du poumon vert et de la célèbre promenade de Baden-Baden, l’allée Lichtentaler.

L’intérieur du bâtiment est marqué par ses nombreux parquets, planchers, portes à double battant, stucs aux murs et aux plafonds, caissons en bois et panneaux en bois, carrelages muraux d’origine et carrelages de ciment décoratif, garde-corps massifs et portails et bien d’autres éléments décoratifs encore qui remontent à 1902.

ÉTAT STRUCTUREL AU MOMENT DE L’ACQUISITION

Déjà dans les années 1930 commença le délabrement graduel de la Villa Kettenbrücke. Selon la documentation, les installations électriques étaient déjà jugées insuffisantes en 1937 et répertoriées comme incendiogènes. On nota également des dégâts dus à l’humidité au rez-de-chaussée. Depuis lors, l’état du bâtiment tout entier n’a cessé de se dégrader. Au moment du rachat par le EUROPEAN HERITAGE PROJECT en 2019, la structure se trouvait dans un état de délabrement général. Les câbles électriques et les canalisations d’eau n’avaient pas été rénovés depuis au moins huit décennies, ce qui non seulement rendait la maison inhabitable mais en faisait une source de danger potentiel car d’un côté les câbles étaient vétustes et d’autre part, la maison n’était même plus raccordée à la terre. Même les murs et la structure toute entière nécessitent des rénovations. La maison recevra donc de nouvelles fournitures minimales indispensables dès qu’elle sera démantelée. Malgré l’état désastreux, il est important de noter que les éléments historiques sont en grande partie encore présents ce qui rend possible une restauration complète dans son état d’origine. On n’utilisera des reproductions que dans quelques cas isolés. Pour l’instant, la villa est subdivisée en dix appartements de location. On prévoit de réduire leur nombre à six, comme c’était le cas à l’origine. Pour cela on s’inspirera de la répartition des pièces initialement prévue.

Videobeiträge:

Das European Heritage Project führt die Villa Kettenbrücke zurück zu altem Glanz

Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen im Gespräch mit Prof. Dr. Peter Löw

Das European Heritage Project erwirbt Schababerle-Haus in Baden-Baden

Kurator Peter Löw erklärt Grundsätze des European Heritage Projektes anlässlich des Richtfestes des Sonnenhofes in Baden-Baden