Nach einem tiefen Dornröschenschlaf wird Schloss Frankenberg nun in einem sanften und langsamen Prozess wachgeküsst: nach mehr als 200 Jahren wird auf Frankenberg nun endlich wieder Wein aus klassischen Rebsorten hergestellt.

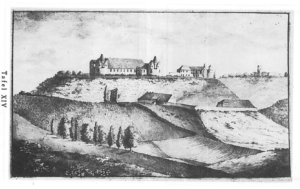

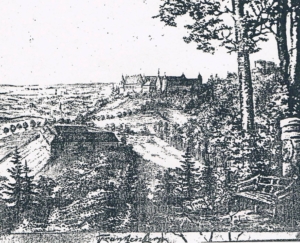

Schloss Frankenberg thront inmitten einer friedlichen Landschaft über dem Herrschaftsberg im südwestlichen Steigerwald Mittelfrankens. Mit seinen mittelalterlichen Türmen, flankiert von steilen Weinbergen, erhebt sich das Schloss über einer sanft geschwungenen Hügellandschaft. Nebst einem 30 Hektar großen Weinanbaugebiet, welches Frankenberg zu einem der größten Weingut der Region macht, umfasst das 130 Hektar große Schlossgelände Wälder, Ackerland, Obstgärten sowie die historische Meierei am Fuße des Hügels. Mit einer Geschichte, die mindestens auf das Jahr 1254 zurückgeht und der über 250 Jahre andauernde Herrschaftsgeschichte des Rittergeschlechts Hutten, stellt das Denkmal ein wesentliches Zeugnis fränkischen Ritterlebens dar.

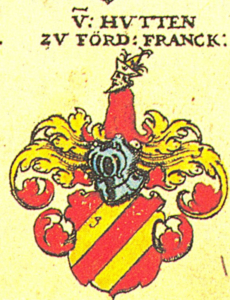

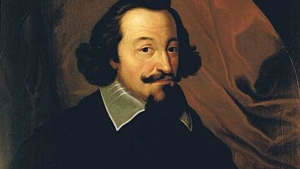

Das Anwesen war Zentrum der Glaubenskriege des 16. und 17. Jahrhunderts und selbst heute noch verläuft die Glaubensgrenze, welche protestantisches von katholischem Gebiet trennt, mitten durch die Ländereien Frankenbergs. Mit Ulrich von Hutten als berühmtestem Mitglied der Adelsfamilie macht Frankenberg auf lebhafte Weise den Geist der Reformation, die humanistischen Ideale der Renaissance und Ursprünge der deutschen Kultur greifbar. Ulrich war Dichter, Denker, Verleger und erster Reichsritter. Später jedoch machte er sich insbesondere als passionierter Reformer, Freund und Verbündeter Martin Luthers einen Namen. Er stellte sich von da an mit Eifer gegen Papst und Kaiser und trug damit maßgeblich zur Glaubensspaltung bei.

MEHR | WENIGER

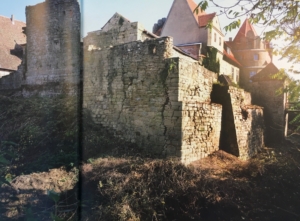

Zwischen 2014 und 2016 begann das European Heritage Projectmit dem abschnittsweisen Erwerb des Schlosses, anliegenden Landflächen und dem ehemaligem Wirtschaftshof. Das Anwesen litt unter über Jahrzehnte währender Vernachlässigung. Das gesamte Sandkalkstein-Mauerwerk, das einer kontinuierlichen Instandhaltung bedurft hätte, war stark beschädigt und instabil. Die Bausubstanz war insgesamt in einem desolaten Zustand und hatte zum Zeitpunkt der Akquisition signifikante Verluste erlitten. Die Anlage stand seit Jahren als Ruine leer und war nicht mehr bewohnbar. Von der Meierei, die schon viel länger, nämlich über ein ganzes Jahrhundert ungenutzt war, standen teilweise nur mehr Mauerreste.

Nach einem tiefen Dornröschenschlaf wird Schloss Frankenberg nun in einem sanften und langsamen Prozess wachgeküsst. Ein Zwischenziel konnte bereits erreicht werden: Nach mehr als 200 Jahren wird auf Frankenberg nun endlich wieder autonom Wein aus autochthonen und klassischen Rebsorten hergestellt.

Die Rückkehr zum Ursprung, die organische Verbindung zwischen Burg und Meiereihof wiederherzustellen, unverfälscht Bodenständiges mit Herrschaftlichem zu verbinden, die zauberhafte wie traditionelle Symbiose neu zu entfachen, das ist das Ziel dieses Großprojekts, welchem sich das European Heritage Projectverschrieben hat.

Die Nutzung Frankenbergs muss nach dem Leerstand vollständig neu aufgesetzt werden. Schloss und Meierei sollen wieder öffentlich zugänglich werden und Raum für Feierlichkeiten, kulturelle Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen bieten. Zusätzlich soll eine stationäre Gastronomie für Wanderer und Besucher im Amtshaus sowie ein Feinschmeckerrestaurant im Schloss selbst eingerichtet werden. In den oberen Schlossbereichen und in der Vorderburg werden bis zu 30 Übernachtungszimmer eingerichtet. Frankenberg ist damit ein Leuchtturmprojekt, das die gesamte Region wirtschaftlich und gesellschaftlich fördern soll.

Besuchen Sie die Website des Weinguts für weitere Informationen.

KAUFSITUATION

Nachdem Freiherr Carl von Lerchenfeld 2006 Privatinsolvenz anmelden musste, schien die über 700-jährige Geschichte Schloss Frankenbergs als Adelssitz vorbei. Das Schloss und das dazugehörige 130 Hektar große Anwesen gingen an den Staat über, fanden aber bereits 2008 mit dem Unternehmer und Recycling-Pionier Roland Belz einen neuen Besitzer. Unter dem Projektnamen „Landrefugium Schloss Frankenberg“ hatte Belz ambitionierte Pläne. So wollte er das Schloss, den Hof und die anliegende Meierei, in ein Hotel und eine Erholungsstätte verwandeln. Sein größter Wunsch war es, mit Frankenberg einen Ort des Rückzugs und der bewussten Entschleunigung zu erschaffen. Doch leider verstarb Frankenbergs neuer Besitzer, bevor er seinen Plan realisieren konnte, nur drei Jahre nach dem Kauf. 2014 konnte das European Heritage Project Schloss Frankenberg und seine angrenzenden Ländereien erwerben. 2016 gelang die Akquisition der alten Meierei am Fuße des Herrschaftsbergs sowie die Rückgewinnung zuvor veräußerter landwirtschaftlicher Flächen. All dies geschah mit der klaren Absicht, Schloss und Hof schnellstmöglich zu restaurieren, die alten Böden und Rebstöcke der hiesigen Weinberge wiederzubeleben und die Kunst der Weinherstellung nach Frankenberg zurückzubringen.

Vieles ist bereits gelungen. Die Weinwirtschaft ist in das Schloss zurückgekehrt. Die produzierten Weine erzielen inzwischen wieder höchste Auszeichnungen. Die zentrale Schlossanlage soll in 2021 fertig gestellt werden und ab Mitte des Jahres wieder zugänglich sein. Ab Mitte des Jahres soll auch eine Ausflugsgaststätte Wanderer willkommen heißen. Die Arbeiten an der Vorderburg sollen Anfang 2022 abgeschlossen sein.

ANWESEN ZAHLEN & FAKTEN

Schloss Frankenberg liegt in der Gemeinde Weigenheim im Landkreis Neustadt an der Aisch, zwischen Würzburg und Nürnberg auf dem Plateau des südlichen Steigerwalds. Das Schloss erhebt sich auf einer Höhe von 498 Metern über dem Herrschaftsberg. Önologisch bedeutsam ist, dass das Anwesen einen Teil der Keuperplatte darstellt, einer geologischen Besonderheit, die sich aufgrund von Rissen in tektonischen Platten vor über 220 Millionen Jahren herausbilden konnte. Der namensgebende Keuper zeichnet sich durch verschiedene Gesteine aus und ist weltweit einzigartig in seiner Zusammensetzung. Bestehend aus Tongestein, Selenit, Kalk-, Kalksand- und Mergelstein ist er das kennzeichnende Charakteristikum, das den hiesigen Weinen eine ausgesprochen klare wie ungewöhnliche Mineralität verleiht.

Das gesamte Anwesen Frankenbergs erstreckt sich über ein Areal von rund 130 Hektar. Dazu gehören mittlerweile wieder über 30 Hektar Weinanbaugebiet, das sich aus den vier Weinbergen Louisenberg, Wolfsgrube, Hölle und Waschbuck zusammensetzt.

Auf dem Anwesen finden sich vier separate Gebäudestrukturen: der von einem Graben eingeschlossene zentrale Schlosskomplex mit einer Gesamtfläche von mehr als 4.000 Quadratmetern, die Vorderburg (inkl. Amtshaus) mit weiteren 900 Quadratmetern, die Meierei, mit geplanten 3.000 Quadratmetern und die alte Burg, die jedoch nur mehr als pittoreske Ruine besteht.

GESCHICHTE

12. bis 14. Jahrhundert: Frankenberg als strategischer Stützpunkt und Austragungsort lokaler Machtkämpfe

Wie die meisten Teile Frankens war Frankenberg im Laufe seiner Geschichte von territorialer Zersplitterung geprägt und repräsentiert, bildlich gesprochen, den Begriff des Flickenteppichs, wie kaum ein anderer noch heute in seiner Gänze erhaltener historischer Schauplatz. Gekennzeichnet von Hegemonialansprüchen und Machtkämpfen zwischen zahlreichen Zwergstaaten, Reichsritterschaften und Fürstbistümern, war dieses Phänomen, das in geopolitischer Zersplitterung mündete und insbesondere in Mitteldeutschland präsent war, eher unruhestiftend als Ordnung bringend. Schloss Frankenberg, ursprünglich Burg Vorderfrankenberg, hatte mit Burg Hinterfrankenberg einen im selben Gebiet ansässigen Vorgänger, der später zu seinem, auf feindlicher Seite stehenden, lokalpolitischen Gegenspieler werden sollte. Somit stellten die Ruinen der späteren Burg Hinterfrankenberg, die bis heute im Nordwesten der Schlossanlage zu finden sind, die ‚ursprüngliche‘ Burg Frankenberg dar. Bereits zu karolingischer Zeit bestand auf dem 500 Meter östlich gelegenen Hexenstuhl eine Befestigung, die wahrscheinlich auf eine Zeit vor dem 7. Jahrhundert zurückzudatieren ist. Überreste des Hexenstuhls, in Form zweier abgebrochener Treppenstufen, befinden sich noch heute im anliegenden Forstgebiet Frankenbergs. Um 1166 wurde die Burg Hinterfrankenberg errichtet, die als Raubnest von Kaiser Friedrich Barbarossa (1122 – 1190) zerstört worden sein soll. Deren Ruinen wurden in den Folgejahren mit der heute zerfallenen Burg Probsteiwald überbaut. Reste des Doppelturms, ein Brunnen sowie eine Mauer sind noch heute auf dem Plateau erhalten. Erbaut um 1200 wurde sie als vierteilige Anlage mit zwei Haupt- und zwei Vorburgen von Konrad von Querfurt (1160 – 1202), dem Bischof von Würzburg und erstmalig im Jahr 1225 als „castrum“ erwähnt. 1254 errichtete Burggraf Konrad I. von Nürnberg (1186-1260/61) aus dem Hause Hohenzollern wegen territorialer Machtkämpfe unterhalb der Burg Hinterfrankenberg die Burg Vorderfrankenberg als Gegenfestung, die den tatsächlichen Ursprung des heutigen Schlosses Frankenberg darstellt. Im Jahr 1271 wurde der 14. Großmeister des Deutschen Ordens, Gottfried von Hohenlohe (1265 – 1309), ein Verwandter der Burggrafen zu Nürnberg, zum Schutzherren der Burg Hinterfrankenberg ernannt. Im Zuge dessen wurden ihm auch die umliegenden Wälder und die dazugehörige Forstwirtschaft zuteil, was von Hohenlohe einen erheblichen zusätzlichen Profit garantierte. Daraufhin übergab der Würzburger Bischof Manegold von Neuenburg (†1303) Burg Vorderfrankenberg an die bereits auf der Burg sitzenden Brüder von Seinsheim, um auch weiterhin das hart umkämpfte Gebiet rund um den Herrschafts- und Scheinberg im Auge behalten zu können. 1290 übereignete Fürstbischof Manegold dem Dompropst Heinrich II. von Wechmar (†1309) die Burg. Danach verfiel die Burg und wurde 1344 für baufällig erklärt, weshalb 1397 alle Dompröpste dazu verpflichtet wurden, 40 Gulden für die Instandhaltung der Burg zu bezahlen. Dabei kam ein Gesamtbetrag von rund 800 Gulden zustande, was heute in etwa einer Summe von 280,000 € entspräche.

15. und 16. Jahrhundert: Im Zeichen der Reformation — Die Markgrafenkriege und der Einzug des Hauses von Hutten

Während des ersten Markgrafenkriegs in den Jahren 1450/51, einer Fehde zwischen dem Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg-Ansbach (1414 – 1486) und der Reichsstadt Nürnberg, wurde die Burg 1450 schwer beschädigt und 1462 zusätzlich durch Sigismund von Schwarzenberg (1430 – 1502) gebrandschatzt. Zwischen 1481 und 1488 wurde die Burg durch den Dompropst und Generalvikar von Würzburg, Kilian von Bibra (1425 – 1494) wieder aufgebaut. Im sogenannten Blaubeurer Vertrag wurde Ulrich Lorenz von Hutten (1493 – 1531), dem weniger bekannten Cousin des gleichnamigen Renaissance-Humanisten, Reichsritter und rebellischen Reformationsunterstützer Ulrich von Hutten (1488 – 1523), ein stattlicher Betrag von 27.000 Gulden als Totschlagssühne zugestanden. So sollte der Tod von Ulrichs älterem Bruder Johann (1486 – 1515) durch eine Todschlagsühne vergolten werden, der seinerseits von Herzog Ulrich von Württemberg (1487 – 1550) ermordet wurde. Was Herzog Ulrich dazu bewogen hatte, Johann zu töten, bleibt jedoch bis heute ein Geheimnis. Eine Teilzahlung erfolgte jedoch erst 1520, wovon die Familie von Hutten Schloss Frankenberg am Westhang des Steigerwaldes erwarb. Das Schloss wurde vom Ritter Ludwig dem Jüngeren Hutten (1493 – 1548) bezogen, dem Gründer der Frankenberger Linie des Adelsgeschlechts. Ludwig ließ die Burg Vorderfrankenberg ab 1526 in dem noch heute charaktergebenden, zweigeschossigen Renaissance-Trakt nach Süden und Osten ergänzen sowie durch den das Schloss umgebenden Graben und einen aufgeschütteten Wall erweitern. Auch der charakteristische Torbogen und das massive Holztor entstanden zu dieser Zeit. 1529 wurden das östliche und westliche Torgebäude sowie Teile des Südflügels aufgebaut. Es folgte der Ausbau großer Kellergewölbe, des Wehrganges, von Treppen, Binnenmauern, Portalen und Fenstern. Ludwig hinterließ jedoch mit seinem Tod im Jahr 1548 ein unvollendetes Schloss.

Eine von Konrad von Hutten (1522 – 1556) eingeleitete, zweite Bauphase, bei der der Nordosttrakt mit vorgestelltem Treppenturm einschließlich Kerker entstand, begann um 1550. Im März 1554 wurde die angrenzende Burg Hinterfrankenberg durch Markgraf Albrecht II. Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach (1522 – 1557) zerstört und verfiel zur Ruine. Nur einen Monat später wurde auch die in Sichtweite gelegene Burg Hohenlandsberg zunächst erobert und anschließend gesprengt. Dass Vorderfrankenberg im Zweiten Markgrafenkrieg (1552 – 1554) unversehrt blieb, scheint eine strategische Meisterleistung Konrad von Huttens gewesen zu sein. Im Markgrafenkrieg, welcher eine Folge des Fürstenaufstands war, in dem die protestantischen Fürsten für Religionsfreiheit kämpften, konnte sich Markgraf Albrecht zunächst erfolgreich gegen die katholischen Hochstifte Bamberg und Würzburg sowie die beiden Reichsstädte Nürnberg und Schweinfurt durchsetzen. Albrecht wollte dem Haus Brandenburg-Kulmbach eine Vormachtstellung in Franken sichern, wurde aber letztendlich von einem Gegenbündnis zahlreicher katholischer Fürsten geschlagen. Nach Ende des Krieges konnte Konrad von Hutten im Sommer 1554 mit den Arbeiten am Schloss bis zum Jahr seines Todes fortfahren. Da mit Konrad die Frankenberger Linie ausstarb, kam es in Folge dessen zu langwierigen Streitigkeiten um das Lehen mit dem Markgrafen von Ansbach. Nach elf Jahren erfolgte letztendlich ein Entschluss, durch den die Birkenfelder Linie der von Hutten als Sieger hervorging. 1568 beschlossen das Haus Ansbach und der Hochstift Würzburg gemeinsam, die beiden Brüder Georg Ludwig (1545 – 1613) und Bernhard (1546 – 1613) von Hutten mit Frankenberg zu belehnen. Infolge dessen erhielt der ältere Bruder Georg Ludwig Schloss Birkenfeld, den Stammsitz der Birkenfelder Linie im unterfränkischen Haßberge, während Schloss Frankenberg als neuer Zugewinn an Bernhard ging. Unter Bernhard kam es etwa 1570 zur Vollendung der Schlossanlage in ihrer Grundstruktur einschließlich ihrer drei Türme, wie sie heute vorzufinden ist. Zwischen 1592 und 1593 wurde außerdem eine Vorburg, die Vorderfrankenberg nach Osten Richtung Berg abgrenzen sollte, erbaut.

17. Jahrhundert: Enteignung und Verwüstung — Frankenberg als Spielball der Gegenreformation und des Dreißigjährigen Krieges

Die von Hutten bewohnten Schloss Frankenberg bis zum Jahr 1783, als die Linie Birkenfeld schließlich ausstarb. Dennoch wurde die mehr als 250 Jahre andauernde Herrschaft der von Hutten über Schloss Frankenberg im Laufe der Geschichte kurzweilig unterbrochen, als das Anwesen am 20.10.1630 durch einen kaiserlichen Kommissar beschlagnahmt wurde. Das Haus von Hutten wurde des Hochverrats bezichtigt. Der Vorwurf lautete, Wolfgang Albrecht von Hutten (1599 – 1626), der zuvor als Offizier im Kriegsdienst in Ungarn gefallen war, habe gegen den Kaiser und das Heilige Römische Reich gedient. Auf einem Hoftag zu Linz kam es einen Monat später zu einem Vertrag zwischen Kaiser Ferdinand II (1578 – 1637) und dem Würzburger Fürstbischof Philipp Adolf von Ehrenberg (1583 – 1631), in dem der Kaiser sein Kassationsrecht dem Fürstbischof überließ. Philipp Adolf von Ehrenberg ging seinerzeit mit eiserner Faust und wenig Gnade gegen jegliche Sympathisanten der Reformation, vermeintliche Ketzer und Hexen vor. Er war Mitinitiator der Gegenreformation, die ab 1631 im Heiligen Römischen Reich Einzug hielt, aber besonders durch seine blutige Hexenverfolgung, die eine Maßnahme im Rahmen der Rekatholisierung war, spiegelte sein erbarmungsloses Vorgehen wider. Als Hauptverantwortlicher der mit Abstand schwerwiegendsten Welle von Hexenverfolgungen im Hochstift Würzburg zwischen 1626 und 1630, veranlasste der Fürstbischof rund 42 Feuer, bei denen allein in der Stadt Würzburg mindestens 219 Menschen durch Verbrennung auf dem Scheiterhaufen hingerichtet wurden. Unter seiner Regentschaft belief sich die Gesamtzahl der Hinrichtungen im gesamten Hochstift jedoch auf weit über 900. Eine nicht unerhebliche Zahl, die auf juristische Willkür hindeutete. So wurden selbst Kinder verbrannt, insbesondere blinde Kinder, da sie “vom Teufel besessen” gewesen seien. Um weitere Hinrichtungen mit sofortigem Wirken zu verhindern, kam es 1630 zu einer Intervention durch das Reichskammergericht, das neben dem Reichshofrat als oberstes Gericht des Kaiserreichs fungierte. Wie Historiker heute wissen, stellte Würzburg gemeinsam mit Bamberg, wo man zur Zeit der Hexenverfolgung rund zehn Prozent der gesamten Bevölkerung hingerichtet hatte, eine Hochburg des Hexenwahns dar, die in übrigen Teilen Zentraleuropas in einem kaum vergleichbaren Ausmaß stattfand.

Nach dem Tod von Ehrenbergs wurde die Gegenreformation des Hochstifts Würzburg durch den neuernannten Fürstbischof Franz von Hatzfeld (1595 – 1642) weitergeführt. Ziel war es nach wie vor, protestantische Fürsten zur Rückgesinnung zum Katholizismus zu bekehren, da dies eine politisch-religiöse Vormachtstellung garantierte. Seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 galt nämlich im gesamten Kaiserreich der Grundsatz ‚cuius regio, illius religio‘, der die Konfessionszugehörigkeit der Untertanen, die zumeist unter Leibeigenschaft standen, an die des jeweiligen Landesherren band. Ein Überbleibsel dieser Maxime ist die noch heute vorhandene Glaubensgrenze, die katholisches Gebiet von protestantischem trennt und mitten durch die Ländereien Frankenbergs verläuft.

1632 wurde die direkte geistliche Herrschaft des Hochstifts Würzburg über Frankenberg beendet, und die Burg durfte wieder von der Familie von Hutten verwaltet werden. Im Winter 1639/40 erfolgte schließlich per Dekret auch die offizielle Besitzrückgabe des Hochstifts Würzburg an das Haus von Hutten. Dennoch war es eine Zeit, die weiterhin von Konflikten innerhalb wie außerhalb des Heiligen Römischen Reichs geprägt war. So blieb auch Frankenberg vom verheerenden Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648), der sich längst zu mehr als einem reinen Religionskrieg entwickelt hatte, nicht verschont. Im Sommer 1645 kam es auf dem Schloss zu einem Überfall und Plünderungen durch Weimaraner Reiter, die der protestantischen Liga angehörten. Interessanterweise ereignete sich dieser Vorfall, obwohl die Familie von Hutten von Beginn an der Reformation zugetan war und die Brüder von Hutten ihrerseits auf protestantischer Seite gedient hatten. Umso mehr verdeutlicht dieser Vorfall, dass gegen Ende des Krieges willkürliche Raubzüge religiös motivierte Feldzüge ersetzt hatten. Die feindlichen Soldaten plünderten alles, was von Wert war, so dass dem Hausherrn, Veit Ludwig von Hutten (1596 – 1655), wie er nachträglich selbst dokumentiert hatte, „nicht ein einzig Ringlein zu Händen übrig geblieben“ sei. Erbarmungs- und schonungslos zerstörten sie auch die Meierei am Fuße des Herrschaftsbergs, 1429 erstmals urkundlich erwähnt, und beraubten die Bewohner des Schlosses so ihrer ökonomischen Grundlage. Für knapp 300 Jahre besaß der Gutshof landwirtschaftlich eine große Bedeutung, da zwischen 1556 und 1848 eine Fläche von über 300 Hektar Land zum Hof gehörte, welche sich vornehmlich in Ackerland Wiesen, Ödland und Schafhut aufteilte.

17. und 18. Jahrhundert: Zeiten des Friedens und des Aufschwungs

Nach Ende des Dreißigjährigen Krieges hatte Frankenberg etwa ein halbes Jahrhundert gebraucht, um sich von den wirtschaftlich und strukturell erlittenen Rückschlägen zu erholen. So versuchten 1674, und wiederholt 1719, die auf Burg Vorderfranken lebenden Herren von Hutten die Ruine der Burg Hinterfrankenberg zu erwerben, um sie als Steinbruch nutzen zu können.

Das beginnende 18. Jahrhundert sollte eine neue Phase einleiten, in der es zu einigen wirtschaftlichen, wie auch architektonischen Neuerungen auf dem Anwesen kam, als Frankenberg im Jahr 1700 als Erbe an Rittmeister Johann Friedrich von Hutten (1666 – 1716) ging. So hatte der neue Schlossherr etwa die brachliegende Meierei, die zuvor über zwei Jahrhunderte erfolgreich die Autonomie Frankenbergs garantiert hatte, auf Wunsch seiner ersten Gemahlin Eva Juliana (1656 – 1700) 1704 wieder aufbauen lassen, um so die organische Verbindung zwischen Burg und Hof wiederherzustellen. Dies war vor allem notwendig, da der im Dreißigjährigen Krieg größtenteils zerstörte Wirtschaftshof durch einen großen Brand im Jahre 1702 ein weiteres Mal erheblich geschädigt wurde. Außerdem plante Johann Friedrich von Hutten, Vorderfrankenberg endlich zu einer vierflügeligen Schlossanlage auszubauen und hatte dafür den Bamberger Hofbaumeister Johann Friedrich Dientzendorfer engagiert – verwirklicht wurden diese Pläne jedoch nie. Allerdings gelang es dem Schlossherren, einen zeitgemäßen Innenausbau des Schlosses sowie die Neukonstruktion von etwa 50 Fenstern im barocken Stil umzusetzen. So wurden beispielsweise die Salons im Erdgeschoss des Südostflügels und die Räumlichkeiten des Südturms mit Supraporte-Stuck ausgestattet.

Auch landwirtschaftlich sollten im 18. Jahrhundert einige Neuerungen folgen, indem man einen größeren Fokus auf die Herstellung von Wein setzte. Von den rund 300 Hektar landwirtschaftlicher Flächen Frankenbergs, war damals nur ein kleiner Teil Rebland, doch die wirtschaftliche Bedeutung dieses Teils sollte zumindest zeitweise an Wichtigkeit gewinnen. Zur Erklärung ist hierbei zu erwähnen, dass die Rebflächen in den letzten 500 Jahren erheblich variierten. So betrug die Rebfläche 1530 etwa 1,4 Hektar, 1623 immerhin schon 5, wobei sie sich bis 1783 mehr als verdoppelt hatte und auf weit über 10 Hektar heranwuchs, was für damalige Verhältnisse eine sehr große Rebfläche darstellte. Interessanterweise hatte sich Bernhard Friedrich von Hutten (1675 – 1728) am Frankenberg gegen 1724 um eine enorme Qualitätsverbesserung bemüht. Man spezialisierte sich von da an auf hochwertige Rebsorten und setzte so auf eine Steigerung der Güte. So wurden 1736 und 1748 neben Rotwein auch Muskateller, Riesling und Burgunder gepflanzt. Hierfür wurden die noch heute erhaltenen Rebflächen des Louisenbergs, der Wolfsgrube, sowie des Wallbergs genutzt. Die Weinerträge dieser Zeit lagen im Durchschnitt bei 10 Hektolitern pro Hektar. Hier zeigt sich deutlich, dass der Weinbau auch in damaligen Zeiten sehr arbeits- und kostenintensiv war, besonders unter der Berücksichtigung häufiger Missernten. Die Frankenberger Weine erfreuten sich großer Beliebtheit und wurden zum Teil bis nach Hamburg verkauft. In den Jahren 1719, 1738 und 1748 ließ man beispielsweise rund 1040 Flaschen aus Mittelfranken in die Hansestadt transportieren.

Letzte Neuerungen an der Schlossanlage unter der Herrschaft von Huttens entstanden 1753 mit dem Bau der über den Burggraben verlaufenden Steinbrücke sowie der anschließenden Errichtung des barocken Amtshauses, dessen Bau Johann Phillip Friedrich von Hutten (1711 – 1783) 1759 in Auftrag gegeben hatte. Der Familie von Hutten gelang es in ihrer über 250-jährigen Herrschaft über Frankenberg, eine in Franken relativ geschlossene und arrondierte Ritterschaft zu bilden und seine lokale Vormachtstellung und Bedeutung zu sichern. Bis 1783 besaß die Herrschaft über Frankenberg die hohe Gerichtsbarkeit, wovon die gut erhaltenen Kellergewölbe mit Zellentrakt, der mit großer Wahrscheinlichkeit auch anliegende Folterkammern besaß, noch heute zeugen. Durch die Hochgerichtsbarkeit wurden mitunter die „vier hohen Rügen,“ das heißt, Mord, Raub, Brandstiftung und Notzucht, verhandelt. Neben diesen Kapitalverbrechen verhandelte das Zentgericht, welches sich aus Schöffen unter Vorsitz eines Zentgrafen als herrschaftlichem Beamten zusammensetzte, auch schwere Diebstähle, Schlägereien, Wilderei und vor allem die finanziell einträglichen, da häufigen Unzuchtsdelikte. Die auf Frankenberg gerichteten Kapitalverbrechen endeten meist mit der Hinrichtung auf dem Ippesheimer Richtplatz. Dies waren groß inszenierte, öffentliche Schauveranstaltungen, die häufig mehr als 6000 Zuschauer anlockten. So wurden etwa bei der Hinrichtung einer Giftmörderin im Jahr 1739 sogar die Dächer für die Schaulustigen abgedeckt, um ihnen einen besseren Blick auf das Ereignis zu gewähren. Die lückenhaften Frankenberger Quellen verzeichnen in dem Zeitraum zwischen 1597 und 1752 sieben Hinrichtungen wegen Diebstahl, Mord, Sodomie, Hehlerei und Wilddieberei. Die Anwendung der Folter im Prozessverlauf war auch hier bis ins 18. Jahrhundert üblich. Die Urteile fielen dabei sehr unterschiedlich aus. Manche Fälle endeten etwa mit dem Urteilsspruch des Tods durch den Galgen, wie etwa im Falle des Wilddiebs Jakob Brehm im Jahr 1752. Wobei besonders erwähnenswert ist, dass man seinen Leichnam zur Abschreckung hängen und verwesen ließ, bis der Kadaver, den Quellen zufolge, nach neun Jahren von selbst herunterfiel. Andere Wilddiebe ereilte aber für gewöhnlich ein deutlich günstigeres Schicksal, da sie zumeist nur zu Festungsarbeiten auf dem Schloss verurteilt wurden. Seit dem 17. Jahrhundert wurden Strafen auch aus finanziellen Gründen in Geldstrafen umgewandelt. Neben dem finanziellen Nutzen war aber das Prestige, das die Stellung der Hochgerichtsbarkeit mit sich brachte, von zentralem Interesse.

Ende des 18. Jahrhunderts bis 2006: Ein schleichender Prozess des Verfalls

1783 war die Herrschaft der von Hutten, deren Grablege sich in der Ortskirche der südwestlich gelegenen Gemeinde Reusch befindet, zu Ende. Mit dem Tod Johann Phillip Friedrich von Huttens, der keine Nachkommen hatte, ging der Besitz des Ritterguts Frankenberg nach langwierigen Erbstreitigkeiten in den Besitz der Familie von Poellnitz.

Es ist anzunehmen, dass es sich hierbei um ein Komplott handelte, das alle Verwandten und indirekten Nachkommen Johann Phillip Friedrichs, wie etwa die Töchter seiner Schwester Elisabeth Juliana Martha, von Beginn an in der Erbfolge ausgeschlossen hatte. So belegt nämlich ein Dokument vom 25. Dezember 1772, dass Markgraf Alexander von Brandenburg-Ansbach-Bayreuth (1736 – 1806) das Lehen Frankenberg bereits zu diesem Zeitpunkt, und somit elf Jahre vor dem Tod des damaligen Schlossherren, inoffiziell an seinen engen Vertrauten und Kämmerer Ludwig Karl von Poellnitz (1758–1826) als Schenkung übertragen hatte. Bald sollte sich herausstellen, dass der Besitz der großen Schlossanlage jedoch eher eine Belastung als einen Zugewinn für von Poellnitz darstellen sollte. So waren die Gebäude ruinös, die Gutshöfe aller Immobilien beraubt und die Weinberge heruntergekommen. Dies führte letztendlich dazu, dass die Familie von Poellnitz 1814 Konkurs anmelden musste. Das Konkursverfahren unter der Aufsicht der königlichen Kreisregierung in Ansbach ermöglichte es jedoch, Frankenberg der Familie von Poellnitz zu belassen, da sie unter der Gunst des Markgrafen von Brandenburg-Ansbach-Bayreuth standen. Zwischen 1803 und 1806 pachtete von Poellnitz die nutzbaren Flächen auf dem Gebiet der Burg und erwirtschaftete sich damit ihren Kaufbetrag. Ab 1811 ließ er die ruinösen Reste abtragen und als Steinbruch nutzen. Dass sich Frankenberg bereits zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einer wirtschaftlich misslichen Lage befand, schlug sich auch in stark zurückgegangenen Rebflächen nieder. So war von den ursprünglich mehr als 10 Hektar Rebflächen im Jahr 1825 nur noch ein halber Hektar vorhanden. Das Ansehen und die Rolle Frankenbergs sollte noch weiter schwinden, als im Jahr 1848 die gutsherrliche Gerichtsbarkeit aufgehoben wurde. Nach 1848 bezog sich die Bezeichnung Rittergut Frankenberg nur noch auf den land- und forstwirtschaftlichen Großbetrieb.

Die Familie von Pöllnitz blieb jedoch im Besitz des Frankenberges, bis zum Aussterben ihrer Linie mit dem Tod der Freifrau Marimathilde von Poellnitz (1898 – 1971). Danach wurden die Herren von Lerchenfeld, die im traditionellen bayerischen Uradel anzusiedeln sind, zu den neuen Schlosseigentümern.

WISSENSWERTES & KURIOSES

Märchen und Legenden rund um Schloss Frankenberg

Wie die Reben der hiesigen Weinberge und die wilden Brombeersträucher der anliegenden Wälder, ranken sich Legenden und Volksmärchen um die Meierei. So heißt es etwa, dass einst eine kinderlose Bäuerin am nicht unweit gelegenen Schäfersee von einer Wasserjungfrau eine wundersame Glückswurzel, eine Alraune, erhalten haben soll. Aus jener Alraune erwuchs ein Mädchen, welches die Bäuerin Juliana nannte. Doch die ebenfalls kinderlose Herrin des Frankenbergs beanspruchte das Kind für sich. Als die Jungfrau Juliana mit einem Ritter vermählt werden sollte, suchte die alte Bäuerin die Burg auf und flehte, wenigstens die Hochzeit ihres einzigen Kindes mitansehen zu dürfen; doch erzürnt über das brüske Verhalten der alten Frau erschlug sie der Ritter. Als Buße für sein Vergehen wurde er dazu verdammt, nach Jerusalem zu ziehen und den heiligen Tempel aufzusuchen, doch von seiner Sühnefahrt kehrte der Ritter nie zurück. Und so beschloss die von Trauer geplagte Juliana, an den Ort ihres Ursprungs zurückzukehren, den ihr vermachten Hof am Fuße des Herrschaftsberges, die heutige Meierei.

Weiterhin soll ein Kreuz von 1319 bei den drei Fichten am Schäfersee, den man vom Südosten der Meierei erblicken kann, drei Hirten oder Schäfern gedenken, die an eben jener Stelle ein schreckliches Schicksal ereilt haben soll, als sie von einem Unwetter überrascht und von einem Blitz erschlagen wurden. Zwei weitere Sagen sind deutlich schauderhafter. So sollen drei Kinder der Familie von Seckendorff, welche Burg Vorderfrankenberg von 1390 bis 1423 verwalteten, von einem Rudel Wölfe im angrenzenden Wald überfallen und gerissen worden sein. Als ein Trupp bewaffneter Männer nach den Kindern gesucht hatte, sollen sie deren Körper in Nähe des Scheinbergs in Fetzen gerissen vorgefunden haben. Ihre Gebeine sollen ähnlich wie in der bereits zuvor erwähnten Geschichte von den drei Hirten an den drei Fichten begraben sein. Auch ein Vorkommnis, das sich am noch heute im anliegenden Wald vorzufindenden Hexenstuhl ereignet haben soll, erzählt eine eher düstere Mär. So soll hier im Mittelalter eine Jungfrau, die Tochter eines Predigers aus einem der benachbarten Orte regelmäßig auf der treppenförmigen, steinernen Ruine gesessen, ihr goldenes Haar gekämmt und dabei gesungen haben. Ihre Lieder und ihr anmutiges Wesen, so die Legende, sollen die Männer, die sich in den Wald verirrt haben, verwunschen und in den Wahnsinn getrieben haben. Schon bald wurde sie der Hexerei bezichtigt und angeblich an der direkt neben dem Hexenstuhl stehenden Luisensäule durch Verbrennung auf dem Scheiterhaufen hingerichtet worden sein. Pastor Schmitt zu Weigenheim hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts viele dieser Legenden und Sagen, die sich rund um das Frankenberger Anwesen ereignet haben sollen, verbreitet. Ob der allgemeinen Unterhaltung dienend oder um die Frömmigkeit der Gemeinde zu stärken, bleibt unklar. Es darf jedoch angenommen werden, dass sich ab 1802 durch die unter Napoleon durchgesetzte Säkularisation sowie Mediatisierung, die das Gebiet Frankens dem jungen Königreich Bayern zusprach, bei der Bevölkerung Unsicherheiten schürte. Zum einen sprach die Verbreitung von Sagen für eine Aufrechterhaltung lokaler wie regionaler Verwurzelung, zum anderen dürften sich einzelne Pfarrer, unabhängig derer Konfession, aktiv darum bemüht haben, ihre Gottesdienste weiterhin gut besucht zu sehen, aus Angst, ihre Gemeinden könnten schrumpfen und dieser Schließung wäre die Folge. Was auch immer der wahre Grund für die Verbreitung jener Volksmärchen tatsächlich gewesen ist, oder wo deren genauer Ursprung liegt, ist an dieser Stelle schwer zu beantworten. Fest steht jedoch, dass sie den besonderen Zauber dieses Ortes, in dem die Zeit auf wundersame Weise stehengeblieben scheint, unterstreichen und ihn zu einer Art Mythos erheben.

Eine englische Parkanlage im Sinne der Romantik

Das Grab des zweiten Schlossbesitzers aus dem Hause Poellnitz, Karl Friedrich von Poellnitz Frankenberg (1758 – 1826), liegt unweit von Schloss und Schlossfriedhof in der Nähe des Gipfelplateaus des Scheinbergs, das mit seinen 499 Metern die höchste Erhebung im Steigerwald darstellt. Ganz im Sinne der naturverbundenen und sozialreformerischen Ideen Jean-Jacques Rousseaus, denen Karl Friedrich sehr zugetan war, liegen Grab und Grabstein auf einer Rousseau-Insel inmitten eines kleinen Waldsees. Was heute außergewöhnlich erscheinen mag, war auch zur Zeit der Romantik eine unübliche Form der Bestattung, denn zumeist handelte es sich bei sogenannten Rousseau-Inseln um Scheinfriedhöfe, die lediglich als Gestaltungselement in Landschaftsgärten im englischen Stil genutzt wurden, um Vergänglichkeit und Einsamkeit zu vermitteln. Dass der Schlossherr Karl Friedrich im Allgemeinen eine Schwäche für Landschaftsarchitektur hatte, zeigt sich auch an seinen Bestrebungen, eine parkartige, idyllische Landschaft nach dem Vorbild englischer Gärten, einschließlich Schaukeln und anderer Spielereien im anliegenden Wald zu erschaffen.

Ein vergessener Schießstand aus der Zeit der Weimarer Republik:

Lange Zeit munkelten ältere Ortsansässige, dass in der Frankenberger Waldabteilung „Kugelbahn“ ein alter Schießplatz aus Zeiten der Weimarer Republik verborgen sei. Während der Zeit der bayerischen Revolution, in der sich im Frühjahr 1919 in München eine Räterepublik etablierte, wurden durch die parlamentarische Gegenregierung Hofmann, die nach Bamberg geflohen war, überall im Lande Einwohnerwehren gebildet. 1921 wurden diese Bürgerwehren auf Druck der Siegermächte nach dem 1. Weltkrieg wieder entwaffnet.

Offenbar richtete man in Frankenberg, das damals im Besitz des Freiherrn Theodor von Poellnitz (1869 – 1945) war, einen Übungsplatz für diese Bürgerwehr ein. Ab Mitte der zwanziger Jahre übten auf diesem Schießplatz dann Einheiten des „Stahlhelms,“ einer Frontkämpferorganisation, die streng deutschnational bis nationalistisch und ohne Frage antidemokratisch ausgerichtet war. Als „nationale Opposition“ stand der Stahlhelm einerseits in Konkurrenz mit den faschistischen Abteilungen der Hitlerischen SA, andererseits unterstützte er durchaus die Machtergreifung Hitlers, wie das Bündnis der „Harzburger Front“ 1929 zeigt. Im Juli 1933 wurden die Stahlhelme dann in die SA überführt. Es ist stark anzunehmen, dass die Bewohner der umliegenden Dörfer um das Treiben im Frankenberger Wald wussten und dies auch duldeten, dennoch stellte der Begriff des Nationalismus sowie der Sympathisanten rechts stehender Gruppierungen für die einfache Bevölkerung bis dahin ein eher noch abstraktes Konstrukt dar. Feststehen dürfte allerdings, dass die meisten gegen den „Diktatfrieden,“ den Friedensvertrag von Versailles, waren. Insbesondere Bayern, Deutschlands berüchtigte „Ordnungszelle,“ war besonders republikfeindlich und auch der Anwendung von Gewalt in politischen Auseinandersetzungen nicht abgeneigt. Nach Hitlers Machtergreifung 1933 scheint man den Frankenberger Schießplatz allerdings nicht mehr genutzt zu haben, wahrscheinlich weil man sich nicht länger verstecken musste. Der Wald eroberte ab diesem Zeitpunkt langsam wieder die Schneise in der „Kugelbahn“ zurück, weshalb heute alle Spuren des ehemaligen Übungsplatzes verwischt sind. Scharfes Geschütz wurde auf dem Frankenberg erst wieder im April 1945 aufgefahren, als amerikanische Truppen hier auf den Widerstand deutscher Einheiten stießen.

ARCHITEKTUR

Zur Schlossanlage

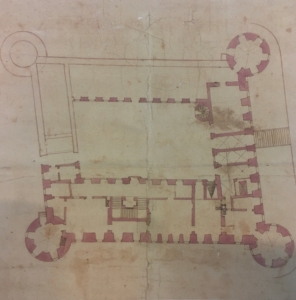

In seiner heutigen Form unter dem Namen Schloss Frankenberg, zwischenzeitlich auch als Rittergut Frankenberg bekannt, hatte man auf der Grundlage der zuvor errichteten Burg Vorderfrankenberg im Laufe der Geschichte die Umwandlung von einer ursprünglich vierflügeligen Festungsanlage in eine Schlossanlage von gleicher Größe geplant, dennoch wurden diese Pläne nie vollständig realisiert. Der Nordflügel und ein Teil des Westflügels fielen einem Brand zum Opfer und bieten noch heute einen bis weit in die Ebene des Ochsenfurter und Uffenheimer Gaus sichtbaren markanten Blickfang. Gegenwärtig schließt sich deshalb das aus regionalem Kalksandstein erbaute Schloss Frankenberg aus einem dreiflügeligen Hauptschloss mit einem West-, Süd- und Ostflügel zusammen, wobei sich, vom Hof aus betrachtet im Norden die alte Ruine Burg Vorderfrankenberg befindet. Jeweils zum Südwesten, Süd- und Nordosten hin befinden sich insgesamt drei Rundtürme, während entlang der äußeren Schlossmauern im Westen der ehemalige Wallgarten liegt. Kehrt man zurück in den Hof des Hauptschlosses, führt eine gemauerte Brücke über den Schlossgraben, vom massiven, aus Halbstämmen errichteten Haupttor des Schlosses im Ostflügel in den Vorhof. Auf dem Gebiet der Burg Hinterfrankenberg befindet sich eine öffentlich zugängliche Parkanlage, Teile des Arboretums und ein privater Friedhof der Freiherren von Poellnitz und weiterer Personen, die mit Schloss Frankenberg verbunden waren. Leider ist nicht genau bekannt, wann der im Friedhof stehende klassizistische Monopteros aufgestellt wurde, der Stilistik entsprechend lässt sich das Monument jedoch den 1790er Jahren zuordnen.

Übergang von Gotik zu Renaissance

Die ursprünglich vierflügelige, mittelalterliche Burg Vorderfrankenberg, die an dieser Stelle im Jahr 1254 unter Nürnberger Herrschaft entstand, wurde 1526 von Ludwig dem Jüngeren Hutten im Stil der Renaissance um einen zweigeschossigen Trakt nach Süden und Osten hin ausgebaut. Zusätzlich erfolgte der Bau eines Schlossgrabens und eines aufgeschütteten Walls um die Burganlage. Für sein Modernisierungsbestreben engagierte Ludwig zunächst den Bamberger Baumeister Hans von Pfortzen. Zu dieser Zeit wurde auch etwa der Torbogen vollständig erneuert und das noch bis heute beständige massive Holztor eingebaut. Es ist anzunehmen, dass die Umbauarbeiten 1528 ihren erfolgreichen Abschluss fanden, da der Südostturm in Höhe des oberen Gurtgesimses ein Hutten-Wappen mit der Jahreszahl „1528“ trägt, ein Zeichen, das üblicherweise die Vollendung eines Bauteils ankündigt. 1529 erhielt Schloss Frankenberg einen neuen Baumeister, Steinmetz Endres Lutz. Dieser sollte die gesamten Innenhofmauern des Neubaus einschließlich des östlichen und westlichen Torgebäudes aufbauen, welche zuvor bereits durch den früheren Baumeister in ihren Außendimensionen angelegt worden waren. Zusätzlich errichtete Lutz Bereiche der Außenmauer des Südflügels, das große Kellergewölbe, Teile des Wehrganges, Treppen, Binnenmauern, Portale sowie Fenster. 1530 wurden zudem die Torstube und der Pferdestall ausgebaut. Es folgten Zimmerarbeiten an den Dächern und Türmen, wie auch der Ausbau einzelner Fachwerkwände, von denen noch heute einzelne Elemente im Südflügel des Schlosses zu finden sind. Interessanterweise muteten die nach Bauplänen errichteten Modernisierungsarbeiten zwar äußerlich dem Stil der Renaissance an, jedoch wurde hinsichtlich der Statik und des Mauerwerks, insbesondere am imposanten Dachstuhl, nach Methoden der Spätgotik gearbeitet. Die beiden zum Süden ausgerichteten Türme mit den für die Renaissance charakteristischen Zwerchgiebeln wurden allerdings erst 1542 mit achtseitigen Turmhauben überdacht. Eine Vervollständigung des Schlosses fand jedoch mit Ludwigs Tod im Jahre 1548 ein vorübergehendes Ende. Vollendung des Hauptschlosses und Entstehung der Vorburg: Eine zweite Bauphase wurde unter Konrad von Hutten im Jahr 1550 eingeleitet und bis 1554 realisiert. Während dieser Phase entstanden der Osttrakt mit einem vorgestellten spindelförmigen Treppenturm und Kerkern, die in den Kellergewölben untergebracht wurden.

1570 kam es durch den neuen Schlossherren Bernhard von Hutten zur Vollendung der Schlossanlage in ihrer Grundstruktur, wie sie heute einschließlich ihrer drei Türme vorzufinden ist. Bernhard verfolgte, anders als seine Vorgänger, nicht das Ziel, das Schloss in Richtung der alten Burg auszubauen. Stattdessen entschloss er sich 1592 für den Bau einer Vorburg, einem langgestreckten, von zwei Rundtürmen eingefassten Tor- und Riegelbau, der Vorderfrankenberg nach Osten zum Berg hin abgrenzen sollte. Die Errichtung der neuen Vorburg war nach nur zwei Jahren vollständig abgeschlossen. Tragischerweise war der Arrestturm im Süden der Vorburg zu Beginn des Jahres 1925 in baufälligem Zustand. Ein senkrecht verlaufender Riss klaffte auf der Südseite zum Tal, und so stürzte er aufgrund dessen noch im selben Jahr ein. Der Turm konnte allerdings zwischen 1998 und 2011 erfolgreich restauriert werden.

Einzug des Barock und die Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes: 1693 wurde ein Teil der eingestürzten Wallmauer wiederaufgebaut sowie der anliegende, beschädigte Nordostturm repariert, allerdings wurden die Renaissance-Giebelaufsätze nicht erneuert, da das Abbruchmaterial zur Auffüllung von Zwischenräumen im beschädigten Mauerwerk genutzt wurde. Auch die Form des Dachs sowie der Dachstuhl änderten sich zeitgemäß im Stile des Barock. Es wurde ein Hauben- beziehungsweise Zwiebeldach auf den Turm gesetzt, und in der neuen Turmstube ersetzte von nun an eine Balkendecke die Balkenbohlendecke des 16. Jahrhunderts, wie sie in den beiden anderen Schlosstürmen vorzufinden ist. Johann Friedrich von Hutten veranlasste im Jahr 1707 und im darauffolgenden Jahr einen zeitgemäßen Innenausbau Schloss Frankenbergs. Noch heute erkennt man zwei verschiedene Fensterkonstruktionen am Schloss. Zum einen sind einige zugemauerte Fensteröffnungen im Westflügel zu erkennen, die noch dem gotischen Stil zuzuordnen sind, während die meisten Fenster aber aus dem frühen 18. Jahrhundert stammen. Diese wurden während der Modernisierung aufwendig vergrößert und mit neuen Fensterkonstruktionen und handgefertigtem Glas in barocker Manier ausgebaut. Zum anderen wurden in dieser Zeit zwei in Stuckmarmor ausgeführte, herrschaftliche Kamine errichtet, die Entwürfen des Würzburger Zimmermeisters Johann Michael Gerst entstammten. Darüber hinaus wurde in verschiedenen Salons im Erdgeschoss des Südostflügels sowie in den Räumlichkeiten des Südturms Supraporte-Stuck vom Stuckateur Domenico Tiny gefertigt und angebracht. Die Arbeiten Tinys, die mit ihrem prächtigen Dekor maßgeblich zu einem repräsentativeren Erscheinungsbild des Schlosses beigetragen haben, dürften überwiegend im Jahr 1708 entstanden sein. Letzte Neuerungen an der Schlossanlage unter der Herrschaft der von Hutten entstanden 1753 mit der Errichtung einer Steinbrücke, die über dem Burggraben verlaufend, Hauptschloss und Vorburg miteinander verbindet und die ursprünglich im 16. Jahrhundert erbaute Hängebrücke ersetzte. Im Anschluss folgte das barocke Amtshaus, dessen Bau Johann Phillip Friedrich von Hutten als Verwaltungsgebäude 1759 in Auftrag geben ließ. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde das Amtshaus, wie auch die Grabenbrücke zuvor, nach den Plänen des Ansbacher Landbauinspektors Johann David Steingruber erbaut. Zwar sind die Originalentwürfe nicht unterzeichnet, doch es darf angenommen werden, dass es sich hierbei um Steingrubers Baubüro handelt, denn sowohl Zeichenstil, als auch seine typische Ansbacher Formensprache, weisen darauf hin.

Umzug der Schlosskapelle

Die Lokalisierung einer Schlosskapelle bereitet bisher einige Schwierigkeiten. Es gibt leider keine Belege darüber, ob sie sich entweder im Schloss oder im alten Burgtrakt befunden hat, lediglich Vermutungen können anhand einiger vorhandener Dokumente getroffen werden. So scheint sich 1657 eine Kirche beim „alten Bau“ im Kernbereich des alten Schlosses befunden zu haben. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert befand sich die Kapelle im Erdgeschoss des Südflügels. 1836 ließ Friedrich Wilhelm Freiherr von Poellnitz die Kapelle an ihren heutigen Ort in die Vorburg verlegen. Für die Gestaltung des Andachtsraums entschied sich von Poellnitz für eine Ausführung mit Bogendecken. In den sparsamen Zielformen vermischen sich klassische mit neogotischen Elementen. Zur Entlastung der Holztonne im Deckenbereich wurde eine Fachwerkwand vor der massiven Außenwand errichtet. Die Fachwerkhölzer zeichnen sich noch heute am bestehenden Putz ab.

Zur Meierei

Die Meierei am Fuße des Herrschaftsbergs wurde 1429 erstmals urkundlich erwähnt und entstand somit nach der ursprünglichen mittelalterlichen Festung Burg Vorderfrankenberg, ist jedoch in ihrer Bausubstanz älter als die ab 1526 erbaute Renaissance-Schlossanlage. So fanden zwischen 1530 und 1531 am Frankenberg neben dem Neubau des Schlosses auch die Erneuerung der Meierei mit der Errichtung eines Wohnhauses, eines Stalles und einer Scheune statt. Wie auch Schloss und Burg, besteht das Mauerwerk der Meierei aus Kalksandstein. Der während des Dreißigjährigen Krieges nahezu vollkommen zerstörte spätmittelalterliche Gutshof erlitt 1704 massive zusätzliche Schäden infolge eines verheerenden Brandes, wobei Schaf- und Getreidescheune vollständig zerstört wurden. Dies bewegte Johann Friedrich von Hutten, den Hof auf Wunsch seiner ersten Gemahlin Eva Juliana im Jahr 1704 wieder aufbauen lassen, als die Meierei noch den Namen Schwemmhof trug. Nach dem Umbau wurde der Hof fortan auch Julianenhof genannt. Um 1910 herum war die Meierei noch ein vierflügeliger Wirtschaftshof, der zur Ost- und Südseite einen in sich geschlossenen Komplex darstellte, wohingegen zur West- und Nordseite sieben einzelne ein- bis zweistöckige Gebäude standen. Das ehemalige Wohnhaus des Hofs stellte eine kleine Besonderheit dar; so trug es ursprünglich ein Mansardendach, über das 1907 ein Satteldach gebaut wurde.

STRUKTURELLER ZUSTAND ZUR ZEIT DER AKQUISITION

Auf der zweithöchsten Erhebung des Steigerwaldes emporragend, präsentiert sich Schloss Frankenberg mit seinen umliegenden dichten Wäldern und üppigen Weinbergen auf majestätische Weise und erschafft ein Bild, das an die Märchen der Gebrüder Grimm erinnern lässt. Frankenberg ist ein wahrhaft seltenes Kleinod fränkischer Geschichte, doch lag es über ein Jahrhundert in einem tiefen Dornröschenschlaf, bis es Unternehmer Roland Belz 2008 erwarb. Besonders seit Beginn der 1970er Jahre erlitt die Bausubstanz des Schlosses erhebliche Schäden, aber auch der Verlust jahrhundertealter Ländereien war eine Folge massiver Vernachlässigung und unwirtschaftlichen Handelns. Als die letzte weibliche Erbin aus dem Hause von Poellnitz im Jahr 1971 verstarb, ging der Besitz, damals eine Fläche von 500 Hektar, an die Freiherren von Lerchenfeld. Der letzte adlige Schlossherr, Carl von Lerchenfeld (*1957), verspekulierte sich im Laufe der Jahre und musste 2006 schlussendlich Privatinsolvenz anmelden. Von Lerchenfelds ökonomische Lage führte auch dazu, dass er bis zum Insolvenzauftrag etwa achtzig Prozent des gesamten Grundbesitzes verkaufen musste. Darüber hinaus führte die desolate finanzielle Situation des damaligen Schlossherren dazu, dass das Hauptschloss wie die Vorburg erhebliche Substanzverluste erlitten, da notwendige Instandhaltungsmaßnahmen über Jahre hinweg nicht durchgeführt wurden. Die einzige Maßnahme, die unter der Verwaltung der Freiherren von Lerchenfeld durchgeführt wurde, war zuletzt die Restaurierung des Amtshauses in den Jahren 1978 und 79. Der trostlose Zustand des Renaissance-Schlosses war 2014 deutlich sichtbar: der Sandstein zeigte flächendeckend massive Schäden, die Statik des Südostflügels war brüchig und der Südwest- sowie Nordostflügel befand sich in einem noch miserableren Zustand. Das Mauerwerk war derartig mürbe, dass es als akut einsturzgefährdet einzustufen war, zusätzlich drückte der massive Holzkorpus des maroden Dachs auf die bereits schwache Statik. Der Nordflügel war vollständig in sich zusammengefallen, hierbei handelte es sich jedoch um Teile des bereits vor Jahrhunderten zusammengebrochenen mittelalterlichen Festungsbaus. Die historische Meierei am Fuße des Herrschaftsbergs war mittlerweile zu einer Ruine verfallen, da sie über ein ganzes Jahrhundert brachlag und zwischenzeitlich große Teile der Mauern des Gehöfts zum Zwecke von Restaurierungsarbeiten am Hauptschloss abgetragen wurden. Ein weiteres brüchiges Gebilde stellte der klassizistische Monopteros auf dem Schlossfriedhof dar, der auch heute noch kaum wiederzuerkennen ist, da er von einem hölzernen Stützkorsett getragen wird. Aus der Akquisition durch den Privatinvestor Roland Belz im Jahr 2008 folgte die erneute Restaurierung des Amtshauses und der Vorburg. Beeindruckt vom vorherigen Engagement von Belz entschloss sich das EUROPEAN HERITAGE PROJECT, Frankenberg 2014 zu akquirieren und mit den begonnenen Restaurierungen fortzufahren.

RESTAURIEUNGSMAßNAHMEN

Seit 2014 restauriert das EUROPEAN HERITAGE PROJECT mit großem Aufwand Schloss Frankenberg und die Meierei am Fuße des Herrschaftsbergs sowie die dazugehörigen Weinberge mit ihren herausragenden, historischen Lagen. 2016 konnten nach vielen Jahren erstmals wieder Weine des Schlosses Frankenberg autonom hergestellt werden. Sowohl die Arbeiten im Kernschloss als auch in der Vorderburg konnten 2024 abgeschlossen werden. Lediglich Arbeiten in der Meierei und im Weinkeller müssen noch umgesetzt werden.

Statik

Gegenwärtig ist besonders die Statik des Ost- und Westflügels stark beansprucht. So musste ein an den Schlosskomplex angrenzendes zweistöckiges Gebäude im Westflügel vollständig abgetragen werden, nachdem es in sich zusammengebrochen und nicht mehr sanierungsfähig war. Auch der bereits erwähnte Westflügel ist in seinem momentanen Zustand extrem einsturzgefährdet und teilweise nicht begehbar. Die gesamte Statik, vom Mauerwerk über das Dach und Fach bis hin zum Fundament ist hochgradig überbeansprucht, die Bausubstanz in diesem Trakt des Schlosses vollkommen marode. Zur Zeit der Akquisition war auch die Statik des gesamten Südflügels stark gefährdet, da die tragenden Wände zum einen keine feste Verankerung mit dem Fundament mehr aufweisen konnten, zum anderen stellenweise witterungsbedingt enorm mürbe, fragil und nicht mehr belastbar waren. Es drohte der Verlust der gesamten Bausubstanz, da die Wände aufgrund des hohen Gewichts des massiven gotischen Dachstuhls zusätzlich nach außen gedrückt wurden. Um diesen Prozess zu unterbinden, wurden die Wände von allen vier Seiten begradigt und miteinander sowie mit dem Fundament neu verankert. Dieser Vorgang wurde ebenfalls jeweils am Südost- und Südwestturm durchgeführt. Des Weiteren soll der einsturzgefährdete Monopteros auf dem Friedhof, der momentan von einem Stützkorsett getragen wird, restauriert werden. Überdies sind Erhaltungsmaßnahmen für den bestehenden Teil der anliegenden Burgruine Vorderfrankenberg in Planung, um sie in ihrem jetzigen Zustand für die Nachwelt erhalten zu können. Hierbei stellt vor allem der sinkende, sandige Untergrund, auf dem die Ruine steht, eine große Herausforderung dar. Dementsprechend wird nach Methoden gesucht, die klären sollen, wie das Fundament der abgetragenen und erodierten Sandsteinkonstruktion bestmöglich gefestigt werden kann, ohne dabei die erhaltenswerte Grundsubstanz zu verändern.

Dach und Fach

Eine außergewöhnliche Herausforderung bot sich während der Restaurierung des massiven gotischen Dachstuhls, bei der die gesamte Holzkonstruktion stückweise abgetragen und mehrheitlich begradigt wurde. Teile der Balken, Streben und Sparren wurden weitestgehend restauriert, besonders morsche und nicht mehr tragfähige Elemente wurden durch historisch akkurate Rekonstruktionen ersetzt. Darüber hinaus wurden in besonderer Einhaltung der Denkmalschutzauflagen weitläufig Verankerungen zur Stärkung der Statik angebracht. Es erfolgte eine Entlastung und gleichzeitige Stabilisierung durch das Anbringen zusätzlicher tragender Stützbalken und vier massiver Stahlträger. Die gesamten Dachziegel am Südflügel, Ostflügel sowie an den drei Schlosstürmen konnten bisher ebenfalls abgetragen, repariert und wieder angebracht werden. Um so viel des ursprünglichen Materials wie möglich beizubehalten, wurden nur vollkommen zerstörte oder bereits fehlende Dachziegel ersetzt. Auch viele der Dächer im westlichen Bereich der Meierei wurden in diesem Sinne dort erneuert, wo die Gebäude noch nicht vollständig eingefallen sind. Momentan weist insbesondere der Richtung Norden angrenzende Schlossturm Spuren starker Inanspruchnahme auf, so sind hier teilweise die zwischen den einzelnen Stockwerken liegenden Decken eingestürzt. Zudem ist die rundbogenförmige Tonnenkonstruktion der Kapellendecke durch starken Befall des gemeinen Nagekäfers akut einsturzgefährdet und wird einer intensiven Restaurierung unterzogen werden müssen, bei welcher die verdeckten Balken vollständig ausgetauscht werden sollen. Bis es zur Erneuerung der Holzkonstruktion kommt, ist die Kapelle bis auf Weiteres gesperrt.

Heizung, Elektrik und Sanitäranlagen

Im Hauptschloss wurden bereits im Südflügel und in Teilen des Westflügels sämtliche Wasser-, Strom- und Telefonleitungen neu gelegt. In den Zimmern im Südwest- und Südostturm sowie in den Damen- und Herrentoiletten im ersten Stock des Südflügels, in dem auch die künftigen Veranstaltungs- und Tagungsräume Frankenbergs untergebracht sein werden, wurden neue Sanitäranlagen eingelassen. Außerdem sind öffentlich zugängliche Toiletten für die künftigen Besucher der Vinothek im Ostflügel geplant. Im gesamten Schloss wurden in den größeren Räumlichkeiten wie Salons, Suiten oder dem „Brautankleidezimmer“ Bodenheizungen unter den Parkettböden installiert, während in den Fluren und Durchgangszimmern Wandheizungen integriert und hinter originalen Holzverkleidungen und -vertäfelungen verblendet wurden, um das original-historische Erscheinungsbild der Räume beibehalten zu können. Im östlichen Teil der Meierei, der momentan vollständig rekonstruiert und zu einem Hotel ausgebaut wird, werden wie bereits im größten Teil des Hauptschlosses sämtliche Leitungen neu gelegt. Weiterhin entsteht dort ein gesonderter Technikraum, von dem aus zusätzlich die Klimatisierung der Zimmer gesteuert werden kann.

Rekonstruktion

Böden

In den Gängen und Fluren des Schlosses wurden Solnhofener Platten, der originale Bodenbelag beibehalten, wobei beschädigte Platten restauriert und fehlende ergänzt wurden. Die antiken Hölzer der Weichholzparkettböden mit Hartholzeinfassungen in den Turmzimmern und Salons im Südflügel, die Muster sehr unterschiedlicher Epochen aufweisen, konnte etwa zu einem Drittel restauriert und beibehalten werden, während die Mehrheit des Parketts jedoch nach Vorlage der Muster, aufwendig rekonstruiert werden musste.

Türen & Fenster

Im gesamten Schloss wurden die Fenster in anspruchsvoller Detailarbeit erneuert. Die Rahmen der aus dem 19. Jahrhundert und der Renaissance stammenden Fenster konnten zwar vollständig beibehalten werden, jedoch bedurfte es einer vollständigen Erneuerung der Gläser. Die mit Bleiruten zusammengesetzten Gläser der barocken Vorhangbogenfenster, die vom südlichen Teil des Schlossinnenhofs sichtbar sind, konnten dahingegen größtenteils beibehalten werden. Um eine bessere Isolierung und Energieeffizienz zu gewährleisten, wurden die historischen Fenster nach außen versetzt, während zur Innenseite hin zusätzliche Fenstergläser zwanzig Zentimeter innerhalb der Leibung angebracht wurden, um einen möglichen Kältebruch zu verhindern. Sämtliche Türen im Schloss, wie auch die teilweise vorhandenen Wandkassetten, wurden ausgebaut, geschliffen, gestrichen sowie mit neuen Scharnieren nach ursprünglichem Muster versetzt und justiert.

Treppen & Aufzüge

Die Steintreppen im gesamten Schloss konnten durch aufwendige Restaurationsmaßnahmen in ihrem Originalzustand bewahrt werden. Um jedem einen Zugang zur Schlossanlage zu ermöglichen, wird bei den Umbauarbeiten auf Barrierefreiheit geachtet. In diesem Zusammenhang wird es im Südflügel künftig einen Aufzug geben. Das Einlassen des Aufzugsschachts wurde so realisiert, dass sich der Aufzug unauffällig in den Gesamtkomplex integriert, so dass die präzise Einhaltung des Denkmalschutzes gewährleistet wird. In der geplanten Hotelanlage, die in der Meierei untergebracht sein wird, soll ebenfalls Barrierefreiheit gewährleistet werden.

Mauerwerk

Die Erhaltung der Kellergewölbe und Wehrgänge stellt einen rohen Kontrast zu den oberen Räumen und Hallen des Schlosses im Stil von Barock bis Klassizismus dar. Eingelassen in die Felsformationen des Herrschaftsbergs, spürt man hier die Geschichte und den Ursprung der Burg. Wie am ganzen Schloss wurde auch hier der Keuper Schilfsandstein lokalen Ursprungs vollständig restauriert. Die vielen Risse im fragilen Mauerwerk des Schlosses wurden mit großen Mengen Füllmaterial repariert, und auch im Schlossinneren wurde der an vielen Stellen rissige und aufgeplatzte Putz erneuert. Ein besonderes Schmuckstück stellt ein im Flur des obersten Stockwerks des Südflügels vorhandenes Fachwerkelement dar, dass sich in die übrige Wand einfügt und welches ebenfalls statisch begradigt und detailgetreu restauriert wurde. Während der Abtragung eines eingestürzten Hauses im nördlichen Bereich des Ostflügels wurde ein alter Ofen, der zuvor nicht sichtbar war, wiederentdeckt. In das Mauerwerk der alten Burgmauern eingelassen und von massivem Ausmaß, insbesondere hinsichtlich seiner Tiefe, darf vermutet werden, dass es sich hierbei um einen Ziegelofen handelt, der um 1531 erbaut wurde. Dies ist insofern schlüssig, da Dokumente belegen, dass auf Frankenberg zu Zeiten seiner ersten Modernisierungsphase Ziegelsteine zum Aufbau des Schlosses eigens auf dem Anwesen gebrannt wurden.

Restaurierungen (Kunst & Handwerk, Stuck, Fresken etc.)

Um bei den Restaurierungsmaßnahmen die größtmögliche historische Authentizität zu gewährleisten, wurden im gesamten Schlosskomplex Farb- und Pigmentuntersuchungen durchgeführt. So zeigt sich, dass im Flur des obersten Stockwerks des Südflügels zwei unterschiedliche Wand- und Deckenbemalungen existierten. Anschließende Laboruntersuchungen ergaben, dass der Flur etwa im Jahr 1710 weiß und goldgelb im Stile des Barock gestrichen wurde und dass zwischen 1780 und 1800 eine Renovierung in klassizistischer Manier stattgefunden hatte; zu dieser Zeit dominierten Grau und Weiß die Farbgebung. Während der aktuellen Restaurierung des Schlosses entschied man sich für die jüngere, schlichtere Variante, allerdings wurden die Kassetten und Teile der Decke durch graue Querstege getrennt, um dem langen Flur optisch eine breiter wirkende Räumlichkeit und mehr Freundlichkeit zu verleihen. Auch soll die Konservierung weiterer Elemente, wie etwa einem Rokoko-Lambris mit einer Eiche imitierenden Fassung, bestehend aus flamboyant-verspielten Ornamenten und Landschaftsmalereien von 1749 im Obergeschoss des Westflügels folgen. Die Stuckarbeiten Domenico Tinys an den Decken der einzelnen Salons wurden mit höchster Präzision unter großem zeitlichen und materiellen Aufwand betrieben. So benötigte man bis zu 10 Glasfaserstifte pro Decken-Quadratmeter und große Mengen an Industrieharz, um den teilweise stark geschädigten Supraporte-Stuck nach Abtragung und Konservierung wieder an den jeweiligen Decken zu sichern. Viele der Sandsteinornamente an der Fassade des Schlosses, die größtenteils aus der Renaissance stammen, wie zum Beispiel die Zwerchhausgiebel, einzelne Wappen oder dekorative Fenster- und Türrahmungen im Außen- wie Innenbereich, wurden aufwendig instandgesetzt.

Weinbau

Unter den letzten Eigentümern hat der Weinbau leider nicht die den Weinbergslagen würdige Pflege und Beachtung bekommen. Durch die Pflanzung unpassender Neuzüchtungen und mangelndes Knowhow bei der Weinbergspflege und Bodenbearbeitung, konnten die verschiedenen mit dem Ausbau der Weine beauftragten Weingüter das Potenzial der Weinberge nicht nutzen. Beispielsweise der offene Weinhang der nach Südwest ausgerichteten Hölle zählt zu den ältesten regionalen Rebstöcken überhaupt und stellt eine önologische Rarität dar. Anders, als der Name dieser besonderen Weinbergslage etwa vermuten lässt, ist die Lage nicht unwirtliche oder von schlechten Böden gekennzeichnet, sondern spielt auf eine Hölle im luziferisch wörtlichen Sinne an. So ist Lucifer, der ursprüngliche lateinische Name des Morgensterns, der Venus. Wörtlich übersetzt bedeutet der Name so viel wie „Lichtträger“ oder „Bringer des Lichts“. Die Hölle ist geprägt von einer Hanglage, deren optimaler Winkel eine unvergleichlich günstige Sonneneinstrahlung mit vielen Sonnenstunden gewährleistet und so besonders körperreiche Weine garantiert. Dennoch fand diese besondere Lage seit dem 19. Jahrhundert keine entsprechende Würdigung. Unter dem EUROPEAN HERITAGE PROJECT ist der Weinbau als wichtigstes Erzeugnis wieder in den Fokus gerückt. Die Vielzahl minderwertiger Rebsorten, die teilweise nur in Kleinstparzellen angelegt waren, wurden gerodet und durch klassische hochwertige Rebsorten wie Riesling, Silvaner, Weiß- und Grauburgunder, Traminer und Scheurebe sowie zukünftig auch Viognier ersetzt. Zudem wurde in der alten Meierei ein moderner Keller eingerichtet, der rein auf die Optimierung schonendster Traubenverarbeitung und naturnaher Vinifizierung ausgelegt ist, wie ihn kaum ein anderes Weingut gestaltet hat. Während der Jahrgang 2015 noch im angemieteten Keller ausgebaut wurde, war der Jahrgang 2016 der erste, der in der Meierei ausgebaut wurde. Seit 2018 stehen über 25 Hektar Rebfläche im Anbau, damit ist Schloss Frankenberg der größte Weinbaubetrieb Mittelfrankens. Sein Wein wurde mehrfach vom Gault & Millau, dem Eichelmann Weinführer, dem Vinum Weinguide sowie vom Falstaff Weinguide ausgezeichnet.

HEUTIGE NUTZUNG UND KÜNFTIGE VORHABEN

Die Weine der ersten Jahrgänge nach dem Wiederaufbau durch das EUROPEAN HERITAGE PROJECT zeigen bereits seit 2016 die nahe Zukunft von Schloss Frankenberg auf. Es besticht durch sein faszinierendes Ambiente, in dem sich Weinbau und nachhaltige Landwirtschaft mit der Tradition und Kultur Mittelfrankens einzigartig verbinden, umgeben von der erhaltenswerten und beeindruckenden Kulisse des Steigerwalds. Seitdem Frankenberg im Jahr 2014 vom EUROPEAN HERITAGE PROJECT akquiriert wurde, stellt das in aufwendigem Maße betriebene Wiederbelebungsprojekt einen Lichtblick für den gesamten Landkreis dar, der nicht nur kulturell, sondern auch ökonomisch neue Hoffnungen birgt. Mit der Restaurierung von Schloss und Hof und der Revitalisierung der Weinberge sowie der Einführung der Weinproduktion in der alten Meierei soll ein zunehmendes Interesse für eine Region, die in der Vergangenheit in Vergessenheit geraten war, aber reich an kulturellen und historischen Schätzen ist, wiedererweckt werden und den hiesigen Tourismus nachhaltig ankurbeln. Schloss und Meierei wurden in den ersten Projektphasen mit viel Engagement und großer finanzieller Unterstützung in ein Erholungs- und Kulturareal der besonderen Art verwandelt. So entstanden funktionelle, aber ebenso historisch anmutige Räume im Südflügel des Schlosses, die Platz für Konferenzen, kulturelle, musikalische und gastronomische Veranstaltungen bieten. 2022 wurde das Fine Dining Restaurant „Le Frankenberg“ eröffnet, dessen Küche 2024 mit einem Michelin Stern ausgezeichnet wurde. 2023 eröffnete schließlich das Schloßhotel Frankenberg mit über 30 Zimmern und Suiten, das inzwischen zu den besten Hotels Frankens zählt. Die Meierei wird nach vollständiger Restaurierung künftigen Veranstaltungs- und Tagungsgästen Übernachtungsmöglichkeiten bieten und auch ein gastronomisches Angebot ist geplant. Das Amtshaus steht für kleinere Veranstaltungen zur Verfügung und soll mit fränkischen Spezialitäten auch für den kleineren Geldbeutel attraktiv sein. Schloß Frankenberg ist inzwischen auch wieder kulturelles Zentrum der Region. So finden zahlreiche Hochzeiten, Firmenveranstaltungen und andere Events statt. Auch das Thema Wein wird wieder in den Vordergrund gestellt. Damit die Weine Frankenbergs auch in ihrer ursprünglichen Kulisse verköstigt und genossen werden können, wurde im Ostflügel des Schlosses eine Vinothek eingerichtet. Das Kulturgut: Wein soll weiterhin ein fester und wesentlicher Bestandteil Frankenbergs bleiben und als solcher zelebriert werden, zum Beispiel beim jährlichen Weinfest auf Schloss Frankenberg, das traditionell an Christi Himmelfahrt stattfindet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Weinguts.

AKTUELLE MELDUNGEN

- Main Post Gourmet-Restaurant “Le Frankenberg” öffnet seine Toream 13. Dezember 2022

- Friedberger Allgemeine Bedürftige Familien dürfen mit dem Erlös vom Hofer Kipferlmarkt einkaufenam 12. Dezember 2022

- WiB Traumhochzeit auf Schloss Frankenbergam 6. Juli 2022

- Fränkische Landeszeitung Rock im Schloss für Alleam 5. Juli 2022

- Main Post Hochzeit auf Schloss Frankenbergam 4. Juli 2022

- Main Post Gourmet-Restaurant “Le Frankenberg” öffnet seine Toream 13. Dezember 2022

- Friedberger Allgemeine Bedürftige Familien dürfen mit dem Erlös vom Hofer Kipferlmarkt einkaufenam 12. Dezember 2022

- WiB Traumhochzeit auf Schloss Frankenbergam 6. Juli 2022

- Fränkische Landeszeitung Rock im Schloss für Alleam 5. Juli 2022

- Main Post Hochzeit auf Schloss Frankenbergam 4. Juli 2022

Videobeiträge:

Einen Grund für den unverkennbaren Geschmack der Schloss Frankenberg Weine stellen die besonderen Keuperböden, die die Weinbergsparzellen prägen. Kellermeister Maximilian Czeppel führt uns zu drei Orten, an denen diese besonders gut zu erkennen sind und liefert dabei spannende Hintergrundinformationen zum Thema.

Der Bayerische Rundfunk war zu Gast auf Schloss Frankenberg. Hier können Sie den Frankenschau Aktuell Beitrag sehen.

Löw TV war zur Weinlese zu Besuch auf Schloss Frankenberg. Kellermeister Maximilian Czeppel erklärt den Prozess der Vinifikation, der komplett auf dem Schlossgelände stattfindet.

Mit nur 25 Jahren wurde Steffen Szabo im Jahr 2016 jüngster Sternekoch in Bayern. Nun verantwortet er die kulinarische Leitung auf Schloss Frankenberg. Gemeinsam mit Peter Löw spricht er im Interview über die zukünftigen Pläne für Schloss Frankenberg.

Im Weingut Schloss Frankenberg bemühen sich der renommierte Önologe Maximilian Czeppel und sein Team um eine naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung. Anstelle von chemisch-synthetischen Dünger setzt man im Weinguts Schloß Frankenberg auf die Verwendung von organischem Dünger. Im Video erklärt Maximilian Czeppel die Vorteile dieses Vorgehens.

Peter Löw gewährt Ihnen exklusive Einblicke in eine der vier Suiten auf Schloss Frankenberg.