Wie in einer Zeitkapsel lässt die Kleine Dreifaltigkeit längst vergangene Epochen und gesellschaftliche Veränderungen in ihren Mauern aufleben und macht zwei Jahrtausende Wiener Geschichte sicht- und greifbar.

Das historische Stadthaus am Judenplatz 7 im 1. Bezirk Wiens, das Anwesen Zur Kleinen Dreifaltigkeit ist ein vierstöckiger Bau, der sich im Nordwesten des berühmten Wiener Judenplatzes, also im ältesten Teil der Innenstadt, befindet. Damit ist er ein wesentlicher Bestandteil des UNESCO Weltkulturerbe-Areals der Wiener Altstadt. Namensgeber für das Gebäude ist eine originale, barocke Steinfigur am prominenten Eck des Hauses, die die Heilige Dreifaltigkeit darstellt und von dort den gesamten Platz überblickt.

Das Haus ist einer der wichtigsten Zeugen der Wiener Vergangenheit. Die einzelnen Bauabschnitte des Gebäudes spiegeln die gesamte Geschichte der Stadt wider. Wie in einer Zeitkapsel lässt die Kleine Dreifaltigkeit längst vergangene Epochen und gesellschaftliche Veränderungen aufleben und macht zwei Jahrtausende Wiener Geschichte sicht- und greifbar.

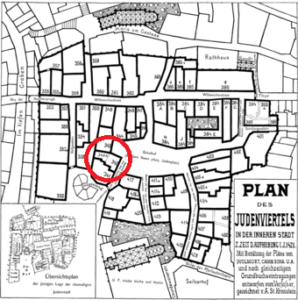

Die lebhafte Geschichte des Hauses beginnt im Jahr 15 v. Chr., als die Römer die Kolonie Vindobona gründeten. In unmittelbarer Nähe zum Prätorium, welches den Judenplatz seinerzeit zweiteilte, befanden sich die Kasernengebäude der Prätorianergarde, dort, wo heute die Kleine Dreifaltigkeit steht.

Relikte davon finden sich immer noch in den zahlreichen Gewölbekellern des Stadthauses. Über das frühe Mittelalter hinweg veränderte sich der Ort. Er wurde vom späten 13. Jahrhundert bis in das frühe 15. Jahrhundert zu einem Teil des Schulhofs, dem Zentrum der mittelalterlichen Wiener Judenstadt, dem jüdischen Viertel der Stadt. Nach der sogenannten Gesera 1420/21, einem brutalen Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung, ging das dabei zerstörte Anwesen als eine Schenkung von Herzog Albrecht V. an den obersten österreichischen Truchsess Wilhelm von Puchheim und wurde in diesem Zuge vollständig erneuert. Doch diesmal sollte solides Mauerwerk die vorherige Holzbauweise ersetzen. 1437 wurde hier die Puchheim-Trinitas-Kapelle zur Abhaltung einer ewigen Messe gestiftet. 1619 zerstörte ein verheerendes Feuer große Teile der gesamten historischen Innenstadt Wiens. Auch die Kapelle wurde zerstört. Schon bald wurde ein neues Gebäude errichtet, doch ohne Kapelle. Allein der Name blieb, Trinitas – zur Heiligen Dreifaltigkeit. Von den ursprünglich mittelalterlichen Strukturen zeugen heute nur noch die dreistöckigen Kellerräume und der gotische Korpus mit Kreuzgewölben im Erdgeschoss.

MEHR | WENIGER

Zu Zeiten der beiden türkischen Belagerungen Wiens im 16. und 17. Jahrhundert wurden große Teile der Stadt untertunnelt. Aus dieser Zeit stammen zwei Geheimgänge, die auf Initiative des European Heritage Projects freigelegt werden konnten. 1796 ging das Haus an einen neuen Eigentümer und wurde im Zuge dessen in ein spätbarockes Stadthaus umgebaut, bevor 1816 eine erneute Modernisierung stattfand. Die Puchheim-Kapelle verschwand. Dank seiner prominenten Lage wurde die Kleine Dreifaltigkeit jetzt zu einem begehrten Standort diverser Einzelhändler, die u.a. als k.-u.-k.-Hoflieferanten den kaiserlichen Hof belieferten.

Bis zu seiner Übernahme durch das European Heritage Project im Jahr 2004 war die Kleine Dreifaltigkeit leerstehend und unbewohnbar. Statik und Dach waren in einem maroden Zustand, die Bausubstanz bedurfte einer dringenden Generalüberholung. Das Gebäude hinterließ schon äußerlich einen desolaten Gesamteindruck.

Nach Jahrzehnten der Vernachlässigung war die Kleine Dreifaltigkeit zum sichtbaren Makel des Judenplatzes geworden. Alle anderen Gebäude des Platzes waren bereits renoviert, nur eben die Kleine Dreifaltigkeit nicht.

Es war ebendieser Zustand, der das European Heritage Project dazu veranlasste, dieses einzigartige und ehrwürdige Gebäude zu akquirieren und sich umgehend seiner Restaurierung zu widmen.

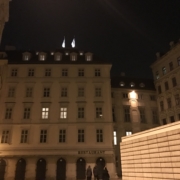

Heute fügt sich die spätbarocke Fassade perfekt in das Gesamtensemble des Platzes ein, bestehend aus dem Misrachi-Haus, in dem sich das Jüdische Museum befindet, dem alten Gebäude der Nähergilde, der ehemaligen Böhmischen Hofkanzlei, heutiger Sitz des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs, dem mittelalterlichen Jordan Haus, sowie dem Gebäude der Österreichischen Gastgewerbefachschule, in dem Wolfgang Amadeus Mozart 1783 seine Große Messe in c-Moll (KV 427) komponierte.

Einen Höhepunkt stellte 2007 der Besuch von Papst Benedikt XVI dar, der unmittelbar vor dem Gebäude der Kleinen Dreifaltigkeit gemeinsam mit dem Wiener Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg in stiller Andacht verharrte.

Der Vergänglichkeit der Zeit trotzend, erteilt die im steinern Gnadenbild dargestellte Heilige Dreifaltigkeit noch heute jedem, der diesen besonderen Ort besucht, seinen Segen.

KAUFSITUATION

Zum Zeitpunkt des Erwerbs des spätbarocken Bürgerhauses Zur Kleinen Dreifaltigkeit durch das European Heritage Project im Jahr 2004 befand sich die unter Denkmalschutz stehende Immobilie in einem desolaten Zustand. Das leerstehende Gebäude stellte in seinem unbewohnten Zustand, dem leerstehenden Ladenlokal im Erdgeschoss und seiner tristen grauen Fassade einen unansehnlichen Kontrast zu den übrigen Gebäuden des Judenplatzes dar. Die Eigentümerin besaß nicht die Mittel irgendeine Sanierung durchzuführen. Hilfesuchend wandte sie sich an das European Heritage Project.

Ziel des European Heritage Projects war es, die lebhafte und zum Teil traumatische Geschichte des Judenplatzes, der im Jahr 2000 zur Fußgängerzone umgewandelt worden war, am Leben zu erhalten und durch eine denkmalgerechte Sanierung der Kleinen Dreifaltigkeit diesen Teil des Judenplatzes in das Gesamtensemble harmonisch einzugliedern. Dies ist nach Bekunden der Stadt auch gelungen.

ANWESEN: ZAHLEN & FAKTEN

Das in seiner heutigen Form 1785 erbaute spätbarocke Bürgerhaus Zur Kleinen Dreifaltigkeit befindet sich im westlichen Teil des Judenplatzes im 1. Bezirk, welcher den historischen Kern Wiens bildet. Das denkmalgeschützte Gebäude grenzt unmittelbar an das Misrachi Haus an, welches das Museum Judenplatz Wien beherbergt und eröffnet sich zudem zur anliegenden Drahtgasse.

Das fünfstöckige Stadthaus bietet heute Raum für ein Ladenlokal im Erdgeschoss, Büroräume im ersten Stockwerk sowie Wohnraum in den übrigen drei Etagen und dem ausgebauten Dachgeschoss. Darüber hinaus besitzt das Gebäude großzügige Kellergewölbe.

Die Wohn- und Nutzflächen verteilen sich insgesamt auf eine Fläche von 1.300 Quadratmetern.

GESCHICHTE

1.- 11. Jahrhundert: Von Vindobona zu Wien

Dreifaltigkeit steht, beginnt mit der Gründung Vindobonas zwischen 15 v. Chr. und dem 1. Jahrhundert n. Chr., als die Römer an dieser Stelle ein Legionslager und die Kolonie Vindobona gründeten. In unmittelbarer Nähe zum Prätorium, welches den Judenplatz seinerzeit zweiteilte, saßen die Gebäude der Prätorianergarde. Relikte aus der Antike finden sich noch heute in den Gewölbekellern des Stadthauses, welche während der Restaurierung des Untergeschosses behutsam freigelegt wurden. Offensichtlich lag das damalige Gebäude deutlich unter dem heutigen Niveau. Stützträger und Bodenfragmente deuten auf die römische Epoche hin.

Die Römer legten an der Stelle des heutigen Wiener Altstadtkerns nahe der Donau ein castrum zur Grenzsicherung der Provinz Pannonien an, die sich als Überwachungsgebiet von Castra Regina, dem heutigen Regensburg, bis Singidunum, dem heutigen Belgrad, erstreckte. Daran angeschlossen war die Zivilstadt Vindobona im heutigen 3. Bezirk. Noch heute kann man an den Straßenzügen des 1. Bezirks den Mauerverlauf und die Straßen des Lagers erkennen. Die Römer blieben bis ins 5. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Wiens. Einige qualitativ hochwertige Reste von Wandmalereien und Stuckfragmenten, die aus dem Quartier des Lagerkommandanten, legatus legionis, stammen, wurden im östlichen Teil des Judenplatzes entdeckt.

Das Legionslager bestand bis zum Anfang des 5. Jahrhunderts und wurde dann endgültig von der Armee aufgegeben. Obwohl auch die römischen Siedlungsspuren in dieser Zeit enden, wurde Vindobona vermutlich nicht zur Gänze zerstört, beziehungsweise verlassen. Eine Restbevölkerung hielt sich bis in das frühe Mittelalter. Die römischen Restgebäude wurden danach fast gänzlich durch Steinraub abgetragen oder zugeschüttet, so auch die Kleine Dreifaltigkeit. Nur der Kellerbereich verblieb.

Zentrum des frühmittelalterlichen Wiens wurde dann der Berghof, ein Wirtschaftshof für den Weinbau, der als Kern einer Restsiedlung auf dem ehemalig römischen Gebiet Vindobonas entstand. Der Berghof befand sich auf dem Gebiet des Häuserblocks Hoher Markt, Marc-Aurel-Straße, Sterngasse und Judengasse, in unmittelbarer Nähe der Ruprechtskirche, dem ältesten in seiner Grundsubstanz noch bestehenden Gotteshaus der Stadt und war damit nur 200 Meter vom heutigen Judenplatz entfernt. Somit ist sehr wahrscheinlich, dass auch das Gebiet am Judenplatz besiedelt blieb. Den Quellen des Dichters und Chronisten Jans der Enikel (ca. 1230-40 bis nach 1302) zufolge soll der Berghof unter heidnischer Herrschaft gestanden haben.

12. – 15. Jahrhundert: Von der Wiener Judenstadt zur blutigen Wiener Gesera

Wie andere Städte im mittelalterlichen Europa, besaß auch Wien ein jüdisches Viertel, dessen relative Abgeschlossenheit anfangs keineswegs als Ausgrenzung zu betrachten war. Die sogenannte Wiener Judenstadt, deren Kern sich auf dem heutigen Judenplatz, bis 1421 Schulhof genannt, befand, wurde erstmals 1294 in seiner Funktion als Zentrum der mittelalterlichen Judenstadt als „Schulhof der Juden“ erwähnt. Die Judenstadt erstreckte sich nach Norden bis zur gotischen Kirche Maria am Gestade, die Westseite wurde vom Tiefen Graben, die Ostseite von den Tuchlauben begrenzt, während die Südseite vom Platz Am Hof begrenzt wurde. Das Ghetto umfasste 70 Häuser, die so angeordnet waren, dass ihre Rückwände eine geschlossene Begrenzungsmauer bildeten. Diese Gebäude waren in Holzbauweise auf den römischen Fundamenten errichtet worden. Durch vier Tore konnte das Ghetto betreten werden. Am Platz selbst befanden sich die Synagoge, der einzige Steinbau unter den Privat- und Gemeindehäusern, die im Westen ein Drittel des Platzes einnahmen, sowie das Spital, das Haus des Rabbis und die Judenschule. Hier lehrten und wirkten berühmte Rabbiner und machten die Stadt zu einem Zentrum jüdischen Wissens.

Der Schulhof wurde von fünfzehn Häusern umsäumt und fünf Straßenzüge mündeten in den Platz.

Ab den sechziger Jahren des 13. Jahrhunderts wirkte in der Stadt der Rabbiner Isaak ben Moses. Or Zarua, zu Deutsch „die Saat des Lichts“ war der Name eines der Hauptwerke ben Moses und sollte als Name auch die Synagoge prägen, die auf dem heutigen Judenplatz entstand. Der Bereich, auf welchem heute das Stadthaus Zur Kleinen Dreifaltigkeit steht, setzte sich damals aus zwei Holzhäusern zusammen, die im Jahr 1421, nach Aufhebung des Judenviertels, mit den Nummern 342A und 342 vermerkt wurden. Welche genaue Funktion die beiden Gebäude erfüllten oder von wem sie bewohnt wurden, ist nicht mehr dokumentiert. Allerdings lässt die unmittelbare Nähe an das angrenzende Misrachi-Haus, heute Judenplatz 8, darauf schließen, dass sich hier Gemeindehäuser, die zur Synagoge gehörten, befanden und so höchstwahrscheinlich eine sakrale, weniger eine säkulare, Rolle gespielt haben.

Mit dem Beginn der Kreuzzüge verschärften sich antijüdische Tendenzen. Die sozial-rechtliche Situation der bis dahin praktisch gleichberechtigten Juden verschlechterte sich schnell. Berichte über vermeintliche Ritualmorde an Christen, über Hostienschändungen und Pest verursachende Brunnenvergiftungen hetzten die abergläubische Bevölkerung gegen das Judentum auf. Gewalttätige Übergriffe mehrten sich und führten 1338 zur ersten Judenverfolgung in Österreich.

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts verschlechterte sich die Lage der Juden in ganz Österreich. Ein einschneidendes Ereignis war der Brand im Wiener Judenviertel, der am 5. November 1406 in der Synagoge am Schulhof ausbrach. Brände konnten damals ganze Städte gefährden. Die Brandursache blieb zwar unbekannt, jedoch wurden die Juden dafür verantwortlich gemacht. Es kam zu Plünderungen und Ausschreitungen gegen die Bewohner des Viertels, nicht zuletzt auch wegen des brandbedingten Verlustes der an jüdische Pfandleiher verpfändeten Wertsachen der Bürger. Der Wohlstand und die wirtschaftliche Bedeutung der jüdischen Gemeinde wurden durch den Brand stark beeinträchtigt. Die Juden wurden zunehmend als Gefahr für die Stadt gesehen. Im Alter von vierzehn Jahren war Albrecht V. im Jahre 1411 für „großjährig“ erklärt worden und hatte sogleich drakonische Judensteuern erhoben, um die Kosten des neuen Hofes zu decken und die Fertigstellung des Stephansturms zu ermöglichen. Durch die religiös motivierten Hussitenkriege (1419 – 1436) eskalierten im 15. Jahrhundert die Spannungen. Herzog Albrecht von Österreich beschuldigte die Juden, mit den reformatorischen Hussiten zu kollaborieren und veranlasste die planmäßige Aufhebung der jüdischen Gemeinden sowie die Vertreibung der Juden aus dem Herzogtum. Seinen Höhepunkt erreichte die Verfolgung der Juden in der blutigen Wiener Gesera in den Jahren 1420/21. Am 12. März 1421 wurde ein Dekret Herzog Albrechts verkündet, das die Wiener Juden, wenn sie nicht emigrierten, zum Tode verurteilte. Neben der „allgemeinen Bosheit“ der Juden wurde als Begründung der Hostienfrevel angeführt. Die Hinrichtung der verbliebenen Wiener Juden, 92 Männer und 120 Frauen, fand am selben Tag auf der Gänseweide in Erdberg im heutigen 3. Bezirk Wiens statt. Die zurückgelassenen Besitztümer wurden beschlagnahmt, die Häuser verkauft oder an Günstlinge verschenkt. Das Ghetto rund um den Judenplatz wurde niedergerissen, die Synagoge geschleift und deren Steine für den Bau der alten Wiener Universität verwendet. Die Judenstadt war somit entvölkert und aufgehoben. Die Gebäude, die 1421 als Nummer 342 und 342A vermerkt wurden und in ihrem Fundament der Kleinen Dreifaltigkeit vorausgingen, wurden als Schenkung Herzog Albrechts an den obersten Truchsess von Österreich, Wilhelm von Puchheim, übergeben. Ausgrabungen in den 1990er Jahren belegten, dass das heutige Haus am Judenplatz 7 unmittelbar an die Or-Sarua-Synagoge angrenzte. Die Ausgrabungen deuteten auch darauf hin, dass es sich bei den übrigen, auf relativ kleinen Flächen erbauten Gebäuden um Holzbauten handelte. Diese waren in Schwellen- und Ständerbauweise konstruiert und mit einfachsten Lehmböden ausgestattet, wie etwa auch die heutige Kleine Dreifaltigkeit. Ab 1423 wird der Schulhof in mehreren Quellen unter neuem Namen erwähnt und fortan als „Neuer Platz“ beziehungsweise newy placz bezeichnet, bis im Jahr 1437 eine erneute und definitive Namensänderung in „Judenplatz“ erfolgte. Nach der Wiener Gesera ging Wien als die Stadt des Blutes in die Annalen der jüdischen Glaubensgemeinschaft ein, und es sollten mehr als zwei Jahrhunderte vergehen, bis sich Juden wieder in der Stadt und in übrigen Teilen Österreichs ansiedelten.

15. und 16. Jahrhundert: Katholischer Geltungsbereich und die Erste Türkenbelagerung

Nach der Übernahme Wilhelm von Puchheims entstanden an der Stelle der heutigen Kleinen Dreifaltigkeit zwei neu erbaute steinerne, aneinander anliegende Gebäude. Die Fundamente, wie sie im Auftrag Herzog Albrechts als Gebäude 342 und 342A ursprünglich verzeichnet wurden, blieben somit in ihren Grundrissen erhalten. Das hintere Gebäude, dessen Bereich heute weder vom Judenplatz noch von der Drahtgasse aus einsehbar ist, wurde am 11. Oktober des Jahres 1437 als Puchheim-Kapelle für die Abhaltung einer ewigen Messe unter Zuständigkeit des Stephansdoms gestiftet. Damit war ein Teil der heutigen Kleinen Dreifaltigkeit damals eine Kirche. Von diesem Sakralbau kann auch die trinitarische Widmung des Gebäudes abgeleitet werden.

Das Adelsgeschlecht Puchheim gehörte nicht nur zu den treu ergebenen Günstlingen der herrschenden Dynastie der Habsburger, sondern war darauf bedacht, mit großzügigen Gaben zur Unterstützung sakraler Baukunst selbst Status, Macht und Reichtum zu demonstrieren. Die relativ weite Entfernung der Puchheim-Kapelle zum eigentlichen Stephansdom lässt sich darauf schließen, dass die Kapelle den Geltungsbereich des erst 1469 zur Kathedrale ernannten Doms vergrößern sollte. Aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstammten auch die noch heute erhaltenen gotischen Kreuzrippengewölbe im Erdgeschoss der Kleinen Dreifaltigkeit. Von der Kapelle finden sich sonst keine Spuren mehr. Mit Zustimmung seines Sohnes verkaufte der Kaplan der Kapelle das Vorderhaus im Jahr 1456. Zwischen 1456 und 1547 waren wieder beide Gebäude in einer Hand. Im Zuge der Renovierungsarbeiten durch das European Heritage Project wurden Kellerräumlichkeiten sowie die Zugänge zu zwei unterirdischen Verbindungsgängen entdeckt und freigelegt. Aus der Zeit der Türkenbelagerung im 16. und 17. Jahrhundert verfügt Wien über ein Netz von unterirdischen Gängen, Kellern und Gewölben. Die Gänge in der Kleinen Dreifaltigkeit sind nach etwa drei Metern durch eine Betonwand abgeriegelt. Seit der Verschärfung des Wiener Baugesetzes von 1952 sind viele der Häuser im 1. Wiener Bezirk nicht mehr miteinander verbunden. Nach Aussage diverser Magistratsabteilungen wurden die Gänge im Zuge der Platzgestaltung mit Beton aufgefüllt, um die Befahrbarkeit des Platzes zu gewährleisten. Für das einst komplex verzweigte unterirdische Tunnelsystem des 1. Bezirks liegt heute keine genaue Topografie mehr vor. Zur Zeit der Belagerungen Wiens durch die Osmanen waren zahlreiche, bereits damals jahrhundertealte, robust gebaute Keller vorhanden, die zwischen der Römerzeit und dem Mittelalter entstanden sind. Zum Schutze und der Versorgung Wiens hatte man bereits im 16. Jahrhundert begonnen, viele der Kelleranlagen auszubauen und mit neuen Gängen zu verbinden. Die Erste Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1529 war erster Höhepunkt der zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert andauernden Kriege zwischen dem Osmanischen Reich und den christlichen Staaten Europas. Vom 27. September bis zum 14. Oktober kesselten osmanische Truppen die Stadt Wien ein. Wien war damals eine der größten Städte Mitteleuropas und Hauptstadt der Habsburgermonarchie. Durch seine Lage zwischen den Alpen und den Karpaten war es als „Tor Westeuropas“ für die Osmanen von großer Bedeutung, da sie sich durch die Einnahme der Stadt die Eroberung Gesamteuropas erhofften. Die Stadt konnte jedoch erfolgreich verteidigt werden.

17. Jahrhundert: „Zur Kleinen Dreifaltigkeit“ und die Zweite Türkenbelagerung

Nach der erfolgreichen Verteidigung Wiens gegen die Türken im 16. Jahrhundert kehrte in Wien zwar vorerst der militärische Frieden ein und es sollte mehr als 150 Jahre dauern, bis es zu einer zweiten Belagerung der Stadt kam. Am 5. Mai des Jahres 1619 fiel die Puchheim-Kapelle einem Großfeuer zum Opfer, welches zahlreiche weitere Häuser im historischen Kern der österreichischen Hauptstadt zerstörte. Der Brand war so verheerend, dass die Brandschutz- und Bauordnungen der Stadt Wien erneuert und verschärft wurden. Das Gebäude wurde bald wiederaufgebaut, jedoch ohne Kapelle. Als Reminiszenz behielt es den von der Kapelle abgeleiteten Namen Zur kleinen Dreifaltigkeit. Ob das Haus schon damals eine Ikone der Heiligen Dreifaltigkeit oder etwa ein Fresko zierte und schützte, ist allerdings nicht dokumentiert. Als die zweite Pestwelle über Europa hereinbrach, blieb auch Wien nicht von Krankheit, Elend und Tod verschont. Die Pest, die in den Jahren 1678 und 1679 in der österreichischen Hauptstadt grassierte und große Teile der Bevölkerung niederraffte, brachte wirtschaftlichen, wie auch kulturellen Stillstand mit sich. Kaum von den Geißeln des „Schwarzen Todes“ erholt, marschierten die Osmanen vor Wien auf mit dem ambitionierten Vorhaben, die Stadt an der Donau ein für alle Mal einzunehmen. Glücklicherweise stellte auch die Zweite Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1683 ebenfalls einen erfolglosen Vorstoß des Osmanischen Reiches dar, wie bereits 154 Jahre zuvor.

Eine große Gefahr für die erfolgreiche Verteidigung Wiens stellten die von den Osmanen begonnen Minenkriege dar. Weil das türkische Heer die mehrere Meter dicken, teils dreifach gestaffelten Stadtmauern nicht mit ihren Kanonen durchschlagen konnten, kamen die Mineure zum Einsatz. 61 Tage lang gruben türkische Soldaten ein gigantisches Netz von Laufgräben und schufen ein unterirdisches Tunnelsystem, um Breschen in die Mauern durch Sprengungen zu schlagen. Die Belagerten reagierten darauf damit, dass sie ihrerseits ein Tunnelsystem aushoben. Im römischen Vindobona, wie auch im mittelalterlichen Wien hatte es bereits unterirdische Tunnel und Kellergewölbe gegeben, doch erst im Rahmen der beiden Türkenbelagerungen entstand daraus ein komplexes Tunnelsystem zur Gegenwehr und zum Schutze der Bevölkerung. Dabei wurde folgende Taktik angewandt. Zunächst ließ man den gesamten 1. Bezirk vollständig unterkellern. Die vorhandenen Keller, meist mit gebrannten Ziegeln gemauerten Gewölbe, wie sie auch im Keller der Kleinen Dreifaltigkeit vorzufinden sind, waren mehrere Meter tief unter der Erde liegend und dienten zunächst als Lager- und Kühlräume, Lazarette und Versammlungshallen. Selbst Kapellen hatte man in dieser unterirdischen Stadt errichten lassen. In dieser Zeit waren sogar die Katakomben unter dem Stephansdom mit diesem System verknüpft. Von der Kleinen Dreifaltigkeit gingen gleich zwei Tunnel aus. Einer zielte Richtung Stephansdom und Hoher Markt, der zweite in Richtung des Platzes am Hof.

Ziel der christlichen Mineure war es durch gezielte Gegenexplosionen das Tunnelsystem des Gegners zum Einsturz zu bringen. Der Tunnelkampf beherrschte lange die Belagerungszeit.

Erst durch das deutsch-polnische Entsatzheer unter Führung des polnischen Königs Johann III. Sobieski, das unverhofft Wien zur Hilfe kam, wandte sich das Blatt. Die türkische Armee wurde am Kahlenberg 1683 vernichtend geschlagen und zur heillosen Flucht gezwungen. Wien war gerettet.

18. und 19. Jahrhundert: Spätbarocker Umbau

1713 wurde Wien noch ein letztes Mal von der Pest heimgesucht. Nachdem auch dieses Schicksal überwunden und der letzte Versuch der Osmanen die Stadt zu erobern erfolgreich abgewehrt worden war, sollte sich die Bevölkerung in nur 70 Jahren verdoppeln und bis 1783 auf eine knappe Viertelmillion ansteigen. Mit der höheren Bevölkerungsdichte kam auch der wirtschaftliche Aufschwung. Erste Manufakturen entstanden in der Leopoldstadt. Kanalisation und Straßenreinigung wurden geschaffen, was die hygienischen Verhältnisse verbesserte. In der Folge setzte eine rege Bautätigkeit ein und die Stadt blühte auf.

Im Zuge dieses Wiederaufbaus wurde Wien stark barockisiert. Es war die Geburtsstunde der Vienna gloriosa, der Weltstadt des Barock, die Wien zu einem der wichtigsten kulturellen Zentren Europas des 18. und 19. Jahrhunderts machen sollte. So komponierte Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) etwa im Jahr 1783 im Haus zur Mutter Gottes, dem heutigen Sitz der Gastgewerbefachschule, am Judenplatz 3-4 seine Große Messe in c-Moll (KV 427). Ebenfalls vollendete Mozart hier seine Oper Cosi fan tutte im Winter 1789/1790.

Zu Beginn des Barocks entstand 1714 die prunkvolle Böhmische Hofkanzlei am Judenplatz 11, dem heutigen Sitz des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs.

Wiens großer Baurausch sollte auch an der Kleinen Dreifaltigkeit nicht vorgehen. Das Gebäude wurde 1785 in spätbarocker Manier umgebaut. Die vormals beiden Häuser am Judenplatz Nummer 7 wurden 1813 zur Kleinen Dreifaltigkeit verbunden, nachdem das Eigentum 1796 wieder in einer Hand war.

Für die Folgezeit ist dokumentiert, dass im Laufe der Geschichte des Bürgerhauses Zur Kleinen Dreifaltigkeit zahlreiche k.-u.-k.-Hoflieferanten und später auch Gastwirte im Erdgeschoss des Gebäudes angesiedelt waren. Allerdings stand es ab 1840 um das Stadthaus Zur Kleinen Dreifaltigkeit wieder nicht zum Besten. Das Eigentum wurde erneut aufgespalten. Die Zersplitterung führte im 19. Jahrhundert so weit, dass die Eigentumsanteile am Haus in Hundertstel angegeben werden mussten.

20. Jahrhundert bis zur Gegenwart: Von Lessing zum Schoah Mahnmal

Nach vielen Besitzerwechseln war im Häuserkataster von 1905 schließlich nur noch eine Eigentümerin eingetragen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es um den Judenplatz Nummer 7 ruhig geworden. Jahrzehnte später sollte Hitlers Machtergreifung aber auch hier nicht unbemerkt bleiben.

Die heute auf dem Judenplatz stehende Bronzeskulptur Lessings war 1935 vom österreichisch-britischen Bildhauer Siegfried Charoux (1896 – 1967) zu Ehren des deutschen Dichters, Denkers und Aufklärers Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) geschaffen worden. Mit seinem Drama „Nathan der Weise“ hatte Lessing 1779 eines der bedeutendsten deutschsprachigen Lehrstücke im Sinne des aufgeklärten Humanismus auf die Bühne gebracht und griff somit bereits vor 1781 den Grundgedanken von Kaiser Joseph II. (1741–1790) auf, welcher mit den sogenannten „Toleranzpatenten“ das Ende der Gegenreformation besiegelte. Diesem Toleranzgedanken Lessings wie auch des Kaisers Josephs II. sollte mit der Bronzestatue gedacht werden.

Bei dem Lessing-Denkmal handelte es sich um eine Auftragsarbeit. Charoux konnte sich 1930 mit seinem Entwurf gegen eine Konkurrenz von 82 Bildhauern durchsetzen. Das in Bronze gegossene Werk wurde in den beiden Folgejahren vollendet und 1935 auf dem Judenplatz aufgestellt.

Doch das Denkmal sollte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Österreich 1939 nach nur vier Jahren wieder demontiert und eingeschmolzen werden, da der Dichter als „Judenfreund“ gebrandmarkt war und seine aufklärerischen, an die Toleranz und Menschlichkeit appellierenden Schriften der neuen Diktatur ein Dorn im Auge waren.

Siegfried Charoux, der aus Furcht vor politischer Verfolgung bereits 1935 nach Großbritannien ins Exil gegangen war und von diesem Zeitpunkt an nur noch in London lebte und wirkte, wurde in den 1960er Jahren, als Zeichen der Wiedergutmachung, nochmals mit der Ausführung des Lessing-Denkmals beauftragt. Die zweite Version der Bronzestatue konnte jedoch erst 1968, ein Jahr nach dem Tode von Charoux, am Morzinplatz in Wien enthüllt werden. 1981 kehrte das Werk wieder an seinen ursprünglichen Aufstellungsort, den Judenplatz, zurück.

1995 hatte der bekannte Holocaust-Überlebende Simon Wiesenthal (1908-2005) dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl (*1949) die Errichtung eines Mahnmals zum Gedenken an die während der NS-Diktatur ermordeten 65 000 österreichischen Juden vorgeschlagen, dessen Standort der Judenplatz sein sollte.

Auf der Suche nach einem längst vergangenen und in Vergessenheit geratenen Stück Wiener und jüdischer Geschichte begann man 1996 mit einem großräumigen Ausgrabungsprojekt am heutigen Judenplatz. Erste Untersuchungen, die das Grabungsteam durchführte, ergaben, dass die gesuchte Synagoge sich tatsächlich vor den Häusern des Judenplatzes 7 bis 10 befand und deren Fundamente teilweise vernichtet, teilweise aber noch gut erhalten waren. Schließlich wurden die Erwartungen, Spuren von Grundmauern aufzufinden, weit übertroffen, als man die Bimah, das traditionelle Lesepult, Gebetsräume, die Vorhalle, die Fundamente der Thoraschreine und vieles mehr entdeckte, wobei man in etwa sechs Meter Tiefe außerdem Teile der ehemaligen römischen Kaserne vorfand.

Der im Jahr 2000 zur Fußgängerzone umgewandelte Platz ist heute ein ganz zentraler Ort der Erinnerung an das jüdische Wien. Das barocke Misrachi-Haus in der Nordwest-Ecke des Platzes ist ein Teil des Jüdischen Museums, das unter anderem auch Baureste der 1421 zerstörten Synagoge ausstellt. Am Platz selbst erinnert die Namenlose Bibliothek an den Holocaust bzw. an die Schoah während des Zweiten Weltkrieges, die mehr als 65.000 österreichischen Juden das Leben kostete.

Als Platz der Ruhe und Einkehr stellt der Judenplatz seit seiner Umgestaltung eine Einheit des Gedenkens dar. Die Stadt Wien wurde für die Gestaltung des Platzes 2002 mit dem Architektur-Sonderpreis „Dedalo Minosse International Prize“ ausgezeichnet. Seit 2006 leistet jetzt auch das European Heritage Project einen maßgeblichen Beitrag, um dieses Erbe von internationaler Bedeutung aktiv zu erhalten und zu gestalten.

Einen Höhepunkt stellte der Besuch von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2007 dar, der gemeinsam mit dem Wiener Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg vor dem Gebäude der Kleinen Dreifaltigkeit in stiller Andacht verharrte.

ARCHITEKTUR

Das Stadthaus Zur Kleinen Dreifaltigkeit wurde in seiner spätbarocken Form, wie es heute am Judenplatz 7 anzutreffen ist, um 1785 errichtet. Benannt ist das Stadthaus nach der sein Häusereck zierenden Skulptur, die die Heilige Dreifaltigkeit darstellt. Schneeweiß, ganz der barocken Sakralkunst entsprechend, sitzen der Heilige Vater und sein Sohn auf einer Kumuluswolke, der Heilige Geist – hier als silberne Friedenstaube abgebildet – zu ihren Füßen. Farblich setzen sich einzelne mit Gold verzierte Ornamente, wie Aureolen, das Kruzifix und der Reichsapfel von den Figurinen ab.

Über dem Erdgeschoss, befinden sich original erhaltene Rundbogenfensterläden. Die Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes wird durch Plattendekor geschmückt, welches die einzelnen Stockwerke optisch zusätzlich voneinander absetzt. Die Fenster in den übrigen Stockwerken des Gebäudes sind einfach gehaltene, rechteckige Sprossenfenster. Bei beiden Fensterformen handelt es sich um Kastenfenster, die so auf besondere Weise das beeindruckend massive Mauerwerk betonen. Sich über fünf Stockwerke erstreckend, wird das Bürgerhaus, welches in die Drahtgasse mündet, von einem schlichten Ziegelwalmdach mit eingesetzten Satteldach- und Schleppgauben abgeschlossen.

Eine besondere Raumstruktur bietet sich durch die beiden Lichthöfe im Kern des Gebäudes, die den Wohnungen und Büros Helligkeit und Freundlichkeit spenden. Darüber hinaus sind es die beiden Lichthöfe, die auf die ursprüngliche Unterteilung des Gebäudes in zwei separate Häuser und so architektonisch auf die Historie des Stadthauses hindeuten.

Trotz seiner spätbarocken Stilistik besticht Zur Kleinen Dreifaltigkeit durch eine Ruhe und Schlichtheit, die durch die zurückhaltende weiße Farbgebung mit sich absetzenden dekorativen, vereinzelt in kühlen Grau- und Cremetönen gehaltenen Elementen betont wird. Einzig das gotische, aus dem frühen 15. Jahrhundert stammende Kreuzgewölbe sowie die Skulptur der Heiligen Dreifaltigkeit verleihen dem ansonsten sehr gradlinigen Bürgerhaus eine gewisse Verspieltheit. Mit dem angrenzenden Misrachi-Haus zur Linken und der vorstehenden Namenlosen Bibliothek, fügt sich Zur Kleinen Dreifaltigkeit nahtlos in das Häuserensemble des Judenplatzes ein.

STRUKTURELLER ZUSTAND ZUR ZEIT DER AKQUISITION

Da das Gebäude Zur Kleinen Dreifaltigkeit jahrelang leer stand, weder Ladenlokal noch Wohnräume genutzt wurden und darüber hinaus seit den 1930er Jahren keine Renovierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen mehr durchgeführt worden waren, war der Gesamtzustand des überwiegend spätbarocken Gebäudes zur Zeit der Akquisition durch das European Heritage Project desaströs. Seit vielen Jahren stand das Gebäude leer und war nicht mehr bewohnbar. Außer den Beschädigungen der verwahrlosten Fassade, die witterungsbedingt bröckelte und schwarz vom Ruß der Wiener Innenstadt geworden war, waren zahlreiche Fenster eingeschlagen. Im morschen Dachstuhl nisteten Tauben. Besonders schwerwiegend war jedoch der marode Zustand der Strom- und Wasserleitungen, durch den die Gefahr eines Hausbrands und somit der Verlust der gesamten Bausubstanz drohte.

Insgesamt war die Kleine Dreifaltigkeit im Jahr 2004 in einem gefährlichen Zustand, der in keinster Weise mehr die bewegte Geschichte des Hauses widerspiegelte.

RESTAURIERUNGSMAßNAHMEN

Nach über 70 Jahren schwerwiegender Vernachlässigung gelang es dem European Heritage Project das Wiener Stadthaus Zur Kleinen Dreifaltigkeit wieder herzustellen. In mehrjährigen Sanierungsarbeiten wurde die Substanz Stück für Stück wieder aufgebaut. Aufgrund sensibler Denkmalschutzvorgaben stellt das Gebäude am Judenplatz aber ein kontinuierlich fortlaufendes Projekt dar.

Statik

Die gesamte Stabilität des Gebäudes war durch die aus den Kellerräumen aufsteigende Feuchtigkeit permanent gefährdet, da man in den Jahrzehnten zuvor ursprünglich vorhandene Lüftungsschächte unwissender Weise zugemauert hatte. Um diesen Prozess zu unterbinden und entstandene Schäden rückgängig zu machen, mussten die Lüftungsschächte umfassend aufgebrochen, saniert und das gesamte Gebäude trockengelegt werden.

Dach und Fach

Das großflächig undichte Walmdach bedurfte einer vollständigen Erneuerung. Die Dachziegel wurden komplett ausgetauscht. Das Gebälk des Dachstuhls war durch das von außen eindringende Wasser geschädigt. Die festsitzende Feuchtigkeit hatte zur Folge, dass die morschen, von Schimmel befallenen Balken im gesamten Dachstuhl trockengelegt, repariert und zum Teil sogar vollständig ausgetauscht werden mussten. Schädlingsbefall und im Dach nistende Tauben verursachten größere Probleme. Während des Rekonstruktionsprozesses von Dach und Dachstuhl entschied man sich, in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt und dem beauftragten Architekturbüro, den Dachstuhl auszubauen. Hierzu wurden das Satteldach und kleinere Schleppgauben, die im 19. Jahrhundert noch vorhanden waren, in das zuvor geschlossene Walmdach nach historischem Vorbild eingebaut.

Für einen nachhaltigeren und autonomeren Energieverbrauch, ohne jedoch dem architektonischen Gesamtbild zu schaden, wurden zur Lichthofseite auf dem Dach Solarpanele installiert.

Heizung, Elektrik und Sanitäranlagen

Alle Wasser- und Stromleitungen wurden vollständig ausgetauscht, da sie marode und undicht waren und dadurch akut die Gefahr eines Hausbrands drohte. Die Heizung war nicht mehr funktionsfähig und musste vollständig neu installiert werden. Dazu wurde ein Energiepumpensystem und ein Wärmetauscher mit Grundwasserversorgung eingebaut. Damit ist das Haus energetisch auf dem modernsten und umweltschonensten Stand.

Alle Sanitäranlagen wurden grundlegend erneuert.

Rekonstruktion

Böden

Besondere Verluste erlitt auch der Innenbereich des denkmalgeschützten Gebäudes. Die gesamten Holzböden, sofern diese überhaupt noch vorhanden waren, waren derart geschädigt, dass das Parkett vollständig erneuert werden musste. Man entschied sich bei der Neuverlegung für ein Mischparkett aus Weichholzböden mit Hartholzeinfassungen nach dem historischen Vorbild. In den Wohnbereichen der oberen Stockwerke wurde eine Fußbodenheizung eingelassen, um die historische Anmutung der Räume nicht durch Heizkörper zu verfälschen.

Treppen & Aufzüge

Die Steintreppe im Treppenhaus des Gebäudes konnte in ihrem Originalzustand bewahrt werden. Zusätzlich war es wichtig, das Stadthaus künftig barrierefrei zu gestalten um jedem den Zugang zu ermöglichen. In diesem Rahmen wurde ein Aufzug installiert. Der Aufzug wurde schonend über einen Steigschacht in den Gesamtkomplex integriert.

Türen & Fenster

Die rundbogenförmigen Fenster im Erdgeschoss und die rechteckigen Sprossenfenster in den oberen Etagen wurden in ihrer ursprünglichen Form beibehalten. Allerdings mussten die eingeschlagenen Fenstergläser vollständig ausgetauscht werden, wobei die Rahmen erhalten werden konnten. Außerdem konnten die originalen Türstöcke, vereinzelte Vertäfelungen sowie Türrahmen in vollem Umfang restauriert werden, ohne dabei Substanzverluste zu erleiden. Das massive, ornamental gestaltete, gusseiserne Eingangstor mit Glaseinfassung, welches zu den Büroräumen und Wohnbereichen führt, wurde restauriert.

Mauerwerk

Probleme bereiteten die feuchten Kellerräume. Es fehlte eine sachgemäße Belüftung, da die Lüftungsschächte von Vorbesitzern des Gebäudes einfach zugemauert worden waren. Das massive Mauerwerk des gesamten Hauses musste vollständig trockengelegt werden, bevor anschließend die vielen Risse mit großen Mengen Füllmaterial repariert werden konnten. Der Putz, der an vielen Stellen im Innen- und Außenbereich aufgeplatzt war, musste erneuert werden. Während der Restaurierungsarbeiten an den gotischen Kellergewölben entdeckte man darüber hinaus Zugänge zu Tunnelsystemen, die während der Zeit der Türkenbelagerungen errichtet wurden und die dabei vorsichtig und in Detailarbeit teilweise freigelegt werden konnten.

Restaurierungen (Kunst & Handwerk, Stuck, Fresken etc.)

Die Hausfassade wurde komplett überholt. Nicht nur der bröckelnde Putz wurde grundlegend erneuert, auch der teilweise angegriffene und abgebrochene barocke Plattendekor und die Stuckleisten an den Fenstern mussten stellenweise rekonstruiert werden, bevor die einzelnen Ornamente einschließlich der gesamten Fassade wieder einen neuen Anstrich erhielten.

Das ursprünglich polychrome Gnadenbild der Heiligen Dreifaltigkeit war durch Witterungseinflüsse inzwischen schneeweiß geworden. Die barocke Statue wurde in feinster Detailarbeit nach historischem Vorbild restauriert, Gold- und Silberverzierungen inbegriffen.

Das gotische dreiteilige Kreuzrippengewölbe im Erdgeschoss des Gebäudes, welches das innenarchitektonische Schmuckstück des Hauses darstellt, wurde in seinen Elementen statisch begradigt und detailgetreu restauriert. Die Decken und Wände in den Innenbereichen wurden nachträglich in enger Kooperation mit dem Denkmalschutz, Restaurateuren und Stuckateuren mit historisch akkuratem Supraporte-Stuck im spätbarocken Stil ergänzt. Teilweise musste auf Rekonstruktionen zurückgegriffen werden, da manche dekorativen Details nicht mehr vorhanden bzw. vollständig abgetragen waren.

HEUTIGE NUTZUNG UND KÜNFTIGE PLÄNE