“Ich fand Rom als eine Stadt aus Ziegeln vor und verließ sie als eine Stadt aus Marmor.”

Augustus, römischer Kaiser

Im Herzen des historischen Zentrums Roms, eingebettet in das Labyrinth der Straßen, die den Raum zwischen dem Pantheon und der Piazza Navona begrenzen, steht der Palazzo Nari a Sant’Eustachio. Das Gebäude diente einst dem einflussreichen Zweig der Familie Naro als repräsentative Residenz. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts hatte Bernardino Naro (1584 – 1671) den Bau des Anwesens bei dem renommierten Architekten Bartolomeo Breccioli in Auftrag gegeben. Um das Bauvorhaben zu realisieren, mussten die mittelalterlichen Häuser, die sich auf dem großen Grundstück zwischen der heutigen Piazza de’ Caprettari, Via Santa Chiara, Via de’ Nari und Via Monterone befanden, weichen. Ursprünglich hatte der Palazzo Nari also auch eine ordnende Funktion, nahm er einen ganzen Häuserblock in einem zentralen Teil der Stadt ein, wo das Gewirr von Straßen und Wegen noch heute wie ein Labyrinth wirkt.

Der Name des antiken Gebäudes geht auf die mächtige Familie Naro, sowie auf eine nahegelegene, antike Basilika zurück und verweist damit nicht nur auf den Zweig der Familie, die sich bereits im Mittelalter in diesem Stadtteil niedergelassen hatte, sondern spiegelt auch die geografische Lage des Gebäudes wider. Um das Eigentum der Nari an dem Gebäude kenntlich zu machen, ist das mit einem Rundbogen versehene Eingangstor, das Gesims und die Seiten der Fenster mit zwei Halbmonden, dem heraldischen Wappen der Familie, verziert. Die Nari hatte zur damaligen Zeit großen gesellschaftlichen Einfluss, zu ihren berühmtesten Mitgliedern zählten militärische Befehlshaber, hohe Mitglieder des päpstlichen Hofes und Kardinäle. Das European Heritage Projekt konnte den bedeutendsten Teil, das Piano Nobile des Palazzo Nari a Sant’Eustachio erwerben, welches ein Paradebeispiel der römischen Architektur des frühen 17. Jahrhunderts darstellt.

MEHR | WENIGER

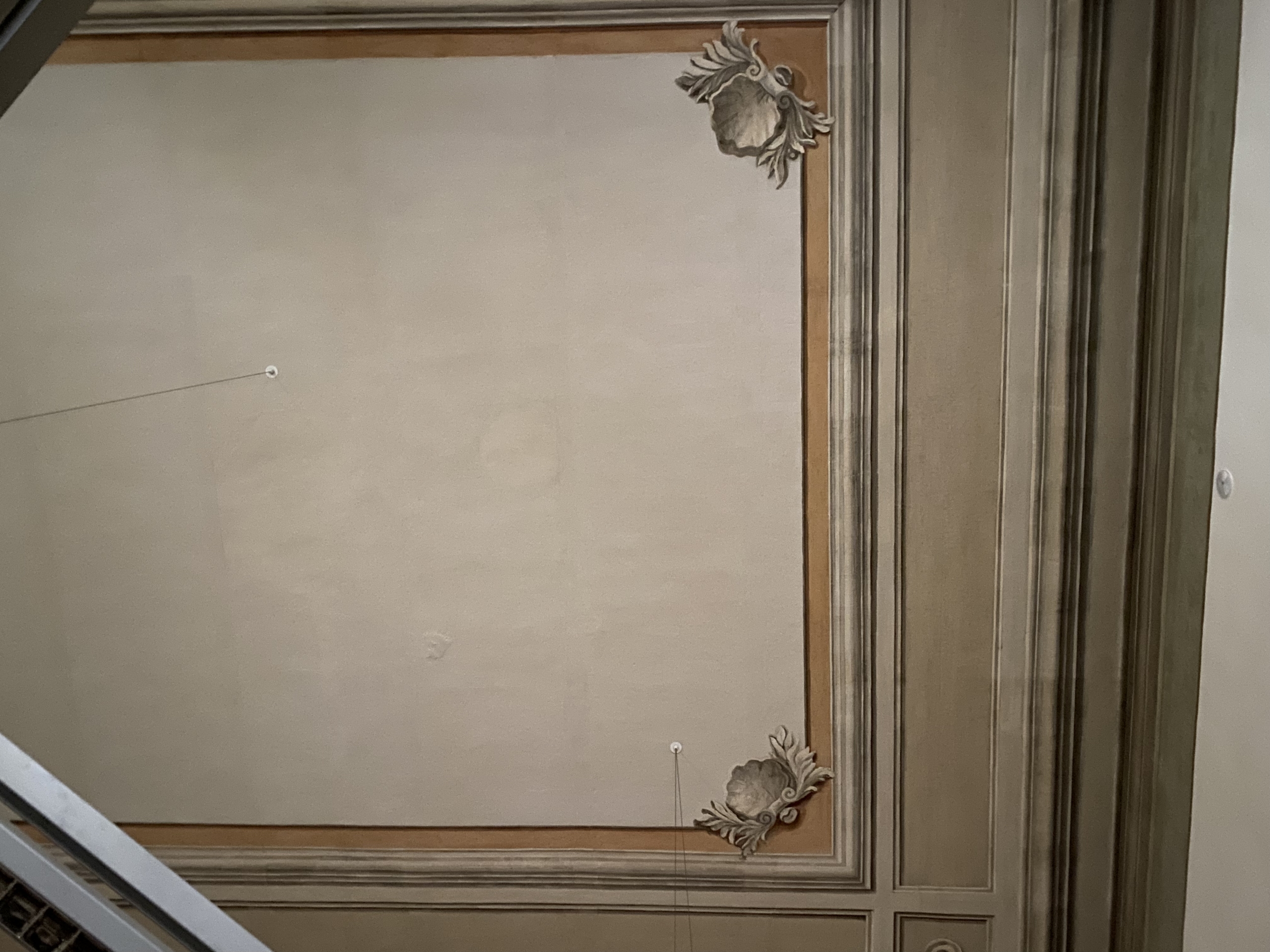

Der Palazzo zeichnet sich nicht nur durch seine besonders harmonische Außenwirkung aus, sondern ist auch im Inneren interessant gestaltet: auf der einen Seite befinden sich Räume, die sich um einen zentralen Innenhof winden und dabei von der Straße aus nicht einsehbar sind; auf der anderen Seite die Räume, durch deren Fenster sich direkt auf die öffentliche Straße hinausblicken lässt. Dies ist der typische Grundriss des Stadtpalastes, der Privatsphäre bietet, aber dennoch immer nach außen, zur Stadt hingerichtet ist, in der er sich befindet. Das gesamte Piano Nobile ist durch große Räume und sehr hohe Decken gekennzeichnet. In fünf Sälen ist die Decke mit wertvoll verzierten Kassetten geschmückt, während im Gewölbe des Hauptsaals – dem wahren Schmuckstück des Anwesens – ein großes Fresko Antonio Gherardis zu bewundern ist, das auch nach mehr als drei Jahrhunderten noch prächtig erhalten ist. Gherardi, ein renommierter Maler, Architekt und Bildhauer aus Arezzo, der Ende des 17. Jahrhunderts in Rom arbeitete, fertigte hier für den Markgrafen Fabrizio Nari eine große allegorische Szene.Das Fresko zeigt den Sieg der Vernunft über die Täuschung, umgeben von vier biblischen Episoden aus dem Buch Esther. Nachdem das Anwesen jahrhundertelang der Lebensmittelpunkt der Adelsfamilie Nari di Sant’Eustachio war, folgte er dem Niedergang der Familie: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der auf die Piazza Santa Chiara gerichtete Teil verkauft und abgerissen, um einen neoklassizistischen Palazzo zu errichten, während der Rest des Gebäudes 1876 an die Familie Serventi verkauft wurde. Zuletzt waren die Räumlichkeiten als gewerbliche Bürofläche zweckentfremdet worden. Mit dem Erwerb des wichtigsten Teils, des Piano Nobiles des Palazzo Nari in Sant’Eustachio beabsichtigt das European Heritage Project, dem Gebäude seinen früheren Glanz zurückzugeben und seine Rolle und Bedeutung im urbanen Kontext, in dem es sich befindet, neu zu bewerten.

KAUFSITAUTION

2022 konnte das European Heritage Project zunächst den ersten Stock, das Piano Nobile mit knapp 700qm erwerben. Die Umstände gestalteten sich jedoch ein wenig mysteriös. Der Verkäufer wechselte während der Verhandlungen mehrfach. Bei der schließlichen Übernahme fand das European Heritage Project die Räume weitgehend verwüstet. So waren Büromöbel umgestürzt worden. Überall lagen Akten und andere Unterlagen kniehoch verstreut. Zerstörte Computermonitore machten das Gehen zu einem gefährlichen Unterfangen. Offensichtlich hatte eine mafiöse Gesellschaft die Räume fluchtartig verlassen und nur Festplatten und Unterlagen mitgehen lassen.

Im Jahr 2024 konnte schließlich auch der größte Teil des 2. Stocks samt einigen Lagerräumen im Erdgeschoß erworben werden. Damit war der größte Teil des Palazzos im Eigentum des European Heritage Project. Die Sanierung konnte beginnen.

RESTAURIERUNGSMASSNAHMEN

Die Arbeiten begannen 2022 im Piano Nobile. Neben der Grundsanierung aller Flächen standen vor allem die Erhaltung und Restaurierung der historischen Fresken und teils gotischen Kassettendecken im Vordergrund. Fehlstellen wurden von kunsthandwerklichen Restaurateuren ergänzt und die bestehenden Flächen saniert und geschützt. In Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzbehörden konnte der Palazzo weitgehend wieder zu seinem alten Glanz zurückgeführt werden. 2023 wurden die Arbeiten im Piano Nobile abgeschlossen. Für 2025 sind der Abschluss der Arbeiten im zweiten Stock und im Eingangsbereich geplant.

KURIOSES

Obwohl neben dem European Heritage Project im Palazzo selbst nur zwei kleinere, weitere Eigentümer existieren, weist das Klingelschild zirka zwanzig Klingelknöpfe mit Namen auf. Dies liegt daran, dass im frühen 20. Jahrhundert ein Wohnhaus von hinten an den Palazzo angebaut worden war. Und dessen Mieter benutzen den Palazzoeingang quasi als Transitstelle zum Durchgang in ihre Wohnungen.

Der Palazzo Neri befindet sich am kleinen Plätzchen S. Eustacchio. Hier liegt sich eine gleichnamige, kleine Kaffeerösterei mit angeschlossenem Ausschank. Diese Rösterei hat inzwischen Weltruhm erfahren, sodass sich bereits ab dem frühen Morgen lange Schlangen auf dem Plätzchen winden nur um den berühmten Kaffee kaufen zu können.

HEUTIGE NUTZUNG

Der Palazzo beherbergt in seiner Belle Etage die römische Dependance des European Heritage Project und des Sacer ac Militare Ordine Constantianum Sancti Georgii. Hier finden Empfänge und festliche Dines statt. Hier wird Kontakt gehalten zur italienischen Regierung und zum Heiligen Stuhl. Die Belle Etage umfasst Repräsentations-, Konferenz- und Empfangsräume. Die zweite Etage dient den Gästen des European Heritage Project und des Ordens als Übernachtungs- oder Besprechungsmöglichkeit.

Videobeiträge:

Dem European Heritage Project ist es gelungen das Piano Nobile des Palazzo Nari a Sant’Eustachio, einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert zu erwerben. Was den Palazzo besonders macht erklärt Prof. Dr. Dr. Peter Löw, Initiator und Kurator der European Heritage Projects im Video.