L’antico monumento gotico bizantino era la prestigiosa residenza della nobile famiglia Tron, i cui membri ricoprirono importanti cariche politiche nel corso della storia della Repubblica.

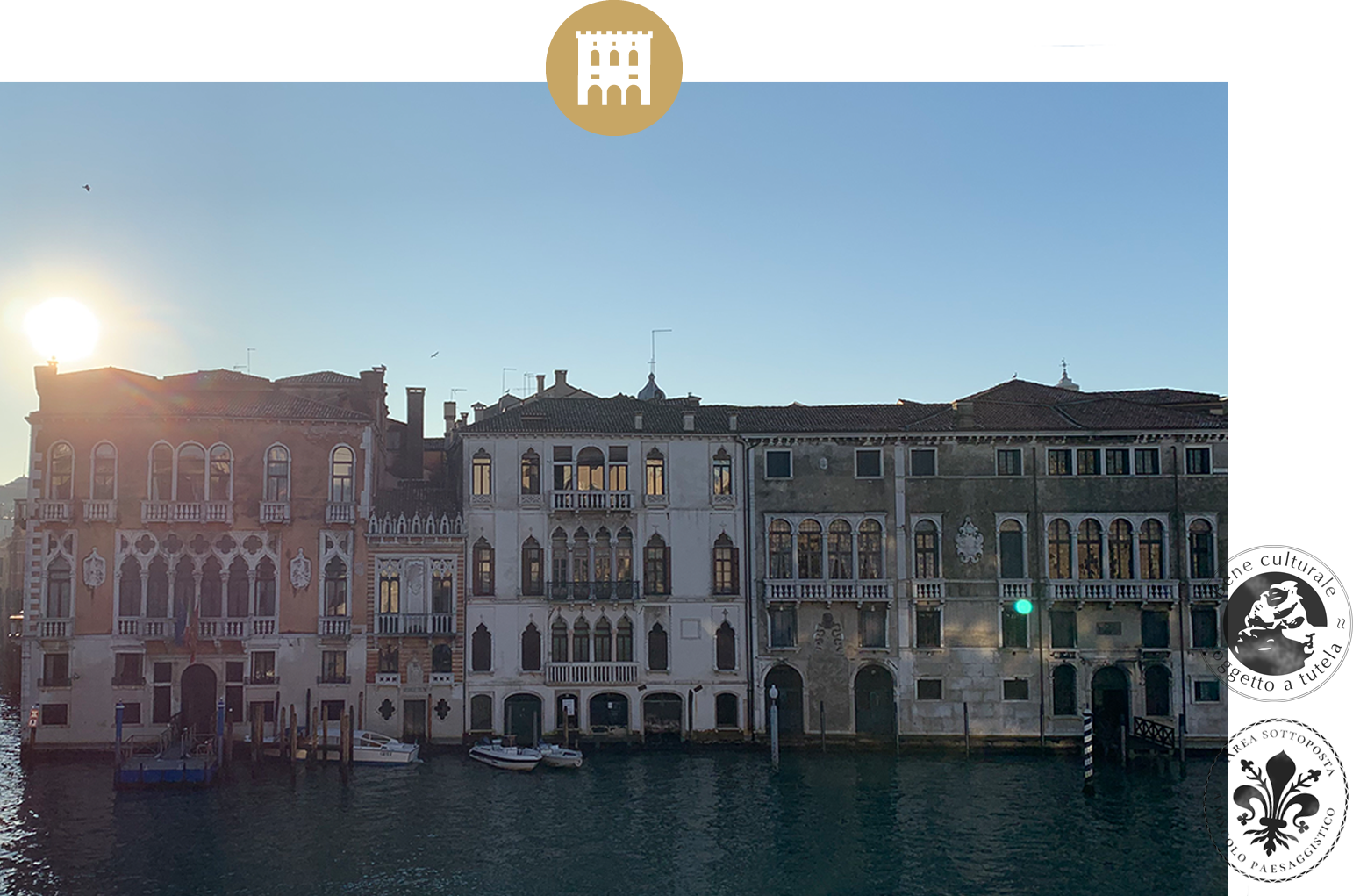

Con una maestosa vista sul Ponte di Rialto e un passaggio diretto al Canal Grande, l’antico Palazzo Tron a San Beneto è situato nel Sestriere di San Marco, il centro amministrativo della storica Repubblica di Venezia. Il monumento, essenzialmente in stile gotico bizantino, servì un tempo al potente ramo della nobile famiglia Tron come residenza rappresentativa. I membri della famiglia Tron ricoprirono, nel corso della storia della Repubblica, diversi importanti cariche politiche. Ad esempio, Nicolò Tron governò dal 1471 al 1473 come 68° Doge di Venezia e promosse, molto probabilmente, anche la ristrutturazione del palazzo originario dell’VIII secolo, ampliando l’edificio con l’aggiunta di un secondo piano.

Nel 2018, lo EUROPEAN HERITAGE PROJECT ha acquistato il piano di rappresentanza del Palazzo, il piano nobile, dall’antica famiglia nobile veneziana Franchetti.

MORE | LESS

SITUAZIONE ALL’ACQUISTO

Dopo generazioni di residenza della nobile famiglia veneziana Franchetti, il Barone Alberto Franchetti, in seguito al suo divorzio, ha deciso di vendere la proprietà, dopo che i suoi figli hanno rinunciato al palazzo cittadino. Allo scopo personale di rimettere in buone mani la proprietà di famiglia, nel 2018 lo stesso Barone ha venduto il Palazzo Tron a San Beneto allo EUROPEAN HERITAGE PROJECT.

PROPRIETÀ: NUMERI E FATTI

Con vista sul noto Ponte di Rialto e un passaggio diretto al Canal Grande, il Palazzo Tron a San Beneto è situato al centro di Venezia, sull’Isola di San Marco. Il palazzo a quattro piani, fu ristrutturato e ampliato nel XIII secolo e poi rispettivamente nel XV, XVI e XIX secolo, possiede, incluso il piano nobile di rappresentanza, una superficie abitabile e d’uso di 1455 metri quadrati. L’edificio strutturato in stile gotico bizantino veneziano si trova nelle immediate vicinanze del Museo Palazzo Fortuny, del Teatro dell’Opera La Fenice e del Teatro Goldoni.

STORIA

XIII e XIV secolo: ripresa economica e influenze orientali

Alla luce dell’architettura del Palazzo Tron a San Beneto, si può supporre che il Palazzo con le sue fondamenta, il pianterreno e il primo piano, sia stato edificato al più tardi nel XIII secolo. A volte, nelle pareti dell’ormai fortemente sprofondato pianterreno, si trovano alcuni mattoni, che sono attribuibili al tardo impero romano e venivano impiegati nell’architettura di Venezia tra il IX e il XIII secolo. Da alcuni campioni prelevati dalla facciata è stato dimostrato qualche anno fa che per il Palazzo si tratta di uno degli oggetti più antichi situati sul Canal Grande.

Il Gotico arrivò in un periodo di maggior benessere per Venezia, quando l’aristocrazia iniziò a finanziare personalmente la costruzione di nuove chiese, nonché fastose dimore signorili. Tramite l’ampliamento dei palazzi lagunari, il Gotico veneziano divenne uno stile autonomo. Il creatore di questo nuovo stile, che venne influenzato dal palazzo dei Dogi, combinò elementi gotici, bizantini e orientali, inventando così un approccio del tutto nuovo e unico all’architettura locale.

Gli architetti del XIV secolo preferirono l’utilizzo di disegni più complessi, simili a quelli che si ritrovano nel simbolo del gotico veneziano, il Palazzo dei Dogi. La cisterna a forma di fontana, installata nel 1319, che ancora oggi si trova nel cortile del palazzo e che riporta lo stemma della famiglia Tron, dimostra che l’edificio in questo periodo apparteneva già alla famiglia residente. Dopo le conquiste dei Mongoli, i commercianti veneziani e i commercianti delle città rivali, tra circa il 1240 fino al 1360, arrivarono in Persia e in Asia centrale, nel contesto della cosiddetta Pax Mongolica. C’erano piccole colonie veneziane di commercianti ad Alessandria come a Costantinopoli. I rapporti di Venezia con l’Impero Bizantino erano ancora più stretti e complicati, come quelli con i territori di dominio islamico e portarono a molte guerre, ma anche a promettenti accordi economici e culturali. Durante questo periodo, l’economia veneziana era quindi fortemente legata al commercio, sia con il mondo islamico, sia con l’Impero Bizantino, cosa che si rispecchia al contempo anche nello stile architettonico del gotico veneziano, uno stile che collega, in un modo unico nel suo genere, il Gotico nordeuropeo con le caratteristiche bizantine e moresche. Questo potpourri stilisticamente straordinario è ancora oggi visibile – specialmente sulla facciata – nel Palazzo Tron a San Beneto.

XV secolo: sull’ascesa dei Tron a San Beneto

Fin dagli albori Di Venezia, i Tron occuparono importanti posizioni all’interno della Repubblica e servirono spesso come procuratori, senatori e ambasciatori. La famiglia guadagnò, dal XV secolo, sempre più importanza nel commercio marittimo e nel governo locale di Corfù e Creta.

L’origine della famiglia non è chiara; i genealogisti di corte del XVIII secolo hanno ipotizzato che fosse originaria di Ancona. È stato altresì accertato che i Tron costruirono, nell’XI secolo, la distrutta Chiesa di San Boldo a Venezia. Inoltre, risulta che a Venezia, nel 1159, c’era registrato un certo Marco “Truno” presso San Stae. Comunque, i Tron figuravano tra le cosiddette case nuove, le famiglie nobili non originarie di Venezia.

Il gruppo familiare residente vicino alla Parrocchia di San Beneto, che oggi dà il nome al Palazzo, rappresentava il ramo della famiglia dei Tron a San Beneto. Una grande modifica architettonica fu apportata con la ristrutturazione del palazzo sotto Nicolò Tron (1399-1473), il 68° Doge di Venezia e più famoso membro della famiglia, che fece ampliare la proprietà di un secondo piano.

Nicolò Tron era figlio di Luca Tron e aveva almeno tre fratelli. Si sposò con Aliodea Morosini (†1478), che veniva chiamata in gergo popolare ‘Dea Moro’, la dea nera. Dea fu descritta dal cronista del Palazzo dei Dogi come la massima bellezza del secolo. Leggende narrano che la sua bellezza – a causa dell’enorme culto dell’estetica nella Venezia di quel tempo – fu di grande importanza per la scelta di suo marito tra i Dogi. In quanto figlia di Silvestro Morosini, proveniva inoltre da una delle famiglie più antiche e potenti, come il suo consorte Nicolò. La sua incoronazione a Dogaressa viene descritta come la più maestosa della storia di Venezia. Grazie alla sua modestia, dopo la morte di suo marito si trasferì in un convento e rifiutò i funerali di stato che spettavano al suo rango.

Dea e Nicolò Tron ebbero due figli, Filippo e Giovanni. Giovanni subì un terribile destino, in quanto ucciso barbaramente nel 1471 durante la prigionia turca. Nicolò Tron accumulò un’enorme ricchezza in brevissimo tempo come commerciante. In servizio a Venezia, ha rivestito varie cariche. Ad esempio, fu Consigliere in questioni marittime e ambasciatore sotto Papa Pio II (1405-1464). Nel 1466, fu nominato Procuratore di San Marco. Tron prevalse nella nomina del Doge del 1471 contro quello che sarebbe stato il suo successore al dogado, Pietro Mocenigo (1405-1476), e anche sul futuro 71° Doge di Venezia Andrea Vendramin (1393-1478). Durante il suo Dogato, fu consolidata la sovranità di Venezia su Cipro e ridotte le controversie con i turchi attraverso un’alleanza con il governante iraniano Ulsan Hassan Beg (1423-1478). Attraverso la sua abile politica, egli assicurò alla Repubblica un periodo di pace. Tuttavia, sotto il mandato di Tron, si rafforzò anche il debito della città, a causa, tra le altre cose, del potenziamento dell’arsenale, che dal XII secolo era servito da cantiere navale, deposito militare e base navale della Repubblica di Venezia.

Tron riformò inoltre il sistema monetario. Coniò una nuova moneta, il Tron, che riportava sul retro la testa del Doge di profilo, ad imitazione delle monete antiche, e che violò per questo le pratiche veneziane, nelle quali ogni genere di culto personale nell’ambito della Repubblica veniva rifiutato. Dopo la sua morte, la moneta fu tolta dalla circolazione. La tomba di Niccolò Tron fu realizzata da suo figlio Filippo nel Coro della chiesa di Santa Maria Gloriosa Dei Frari, nel Sestriere di San Polo. Il progetto e la costruzione dell’opera furono assegnati al costruttore e architetto Antonio Rizzo (1430-1499). Il monumento venne finanziato, come afferma il suo epitaffio, con il bottino che i Tron accumularono durante le guerre turche.

XVII-XVIII secolo: promozione delle Belle Arti, l’estinzione dei Tron e lo scandalo di Caterina Dolfin

Nel XVII secolo, i Tron occuparono posti sempre più importanti all’interno della Repubblica di Venezia, iniziando ancor più a dedicarsi alla promozione della cultura. Così, i fratelli Francesco ed Ettore Tron, sempre del ramo familiare di San Beneto, fondarono nel 1637 il Teatro San Cassiano, il primo teatro pubblico al mondo a non essere dedicato esclusivamente alla nobiltà. Questo permise ai cittadini comuni, fintanto che potevano permettersi l’ingresso, di godersi l’opera per la prima volta, avvicinando allo stesso tempo la popolare Commedia dell’arte alla nobiltà.

All’inizio del XVII secolo, il diplomatico, politico e agronomo Nicolò Tron (1685-1771) – che aveva lo stesso nome del suo predecessore – assunse l’eredità e lasciò il Palazzo al suo figlio maggiore Andrea Tron (1712-1785). Andrea fu Procuratore di San Marco, ambasciatore a Vienna, Parigi e Roma e uno dei due maggiori candidati per il Dogato nel 1779 che, tuttavia, perse, a causa dei numerosi scandali di sua moglie Caterina Dolfin (1736-1793).

Tristemente nota per le sue opinioni, le sue azioni, nonché il suo passato, Caterina può essere considerata, da un punto di vista storico, come la più rinomata, se non più importante, personalità all’interno di questo matrimonio.

La famiglia Dolfin apparteneva da secoli a una delle stirpi patrizie veneziane più importanti, oltre ad essere annoverata tra le dodici cosiddette famiglie “apostoliche” di Venezia, dato che rappresentava un ramo della famiglia Gradenigo. Caterina era la figlia del Nobiluomo Antonio Giovanni Dolfin e la Nobildonna Donata Salamon, che proveniva anch’essa da un’antichissima famiglia nobile veneziana.

Il padre di Caterina finì col perdere da vivo i beni di famiglia, lasciando alla sua morte, nell’anno 1753, ingenti debiti a sua moglie e a sua figlia.

Nel 1755, la giovane Caterina contrasse un matrimonio combinato con Marcantonio Tiepolo, un membro di una famiglia nobile molto influente, che possedeva i mezzi finanziari per liberare i Dolfin dai loro debiti. Sulle nozze di Caterina e Marcantonio si speculò molto tra la società veneziana. In questo contesto si insinuò che Caterina, nel 1756, a soli pochi mesi dal suo matrimonio, avesse intrecciato una relazione amorosa con Andrea Tron. In effetti, subito dopo l’inizio della storia d’amore, Caterina chiese il divorzio, e la questione divenne oggetto di un grande scandalo. Dopo anni di battaglie legali, il divorzio fu concesso nel 1772, dopo di che Caterina sposò Andrea Tron, che da questo momento in poi sfruttò il suo matrimonio per entrare nelle più alte sfere della società veneziana, riuscendo finalmente ad occupare la prestigiosa carica di “Procuratore di San Marco”.

Nel 1757, Caterina debuttò come scrittrice sotto pseudonimo. Il suo lavoro più famoso fu una raccolta di sonetti, che erano ispirati da suo padre e furono pubblicati tra il 1767 e 1768. La stessa Caterina rappresentò così il punto centrale di una cerchia di intellettuali, presiedendo uno stimato salone letterario. Nell’anno 1772, fu citata in giudizio dall’inquisizione veneziana, in quanto alcune delle opere che si trovavano nella sua biblioteca contenevano idee illuministe.

Caterina Dolfin non ha tuttavia utilizzato soltanto la sua poesia, l’arte della conversazione e la rilevanza intellettuale per scioccare la società veneziana. Si parlò anche delle sue numerose tresche amorose. Uno dei suoi più noti amanti era, presumibilmente, il giovanissimo Duca di San Gabrio Gian Galeazzo Serbelloni(1744-1802). Secondo la loro corrispondenza, che è conservata ancora oggi, la loro storia potrebbe essere iniziata nel 1773. Nel 1778, Andrea Tron, marito di Caterina, fu nominato senatore. Questi perse, tuttavia, l’elezione a Doge del 1779, nonostante fosse uno dei due maggiori candidati. Questo è da attribuire in parte ai precedenti scandali di Caterina, ma anche alla sua partecipazione all’ “Affare Gratarolo”, che prende il nome dal ministro degli esteri veneziano Antonio Gratarolo. Nel 1775, un’opera teatrale, che fu probabilmente commissionata da Caterina, rivelò gli intrighi politici e gli affari privati di Gratarolo. Nello stesso anno, in cui Andrea Tron fece domanda per l’incarico di Doge, Gratarolo rispose agli insulti con un’opera vendicativa, che caricaturava Caterina Dolfin e la sua cerchia sociale, smascherava le sue relazioni amorose e infangava pubblicamente i loro nomi e il prestigio. Il pezzo teatrale distrusse così la possibilità di Andrea Tron di diventare Doge, nonostante il fatto che il candidato risultato poi vincitore avesse una moglie di origini borghesi ed ex equilibrista, dunque ancora più inadeguata per il titolo di Dogaressa.

Nel 1785, Caterina Dolfin diventò vedova. Aveva ereditato un notevole patrimonio, che però perse in un contenzioso con i suoi ex suoceri. Nel 1788, si trasferì definitivamente dal Palazzo Tron alla sua seconda residenza a Padova. Nei suoi ultimi anni, lavorò ad un progetto per la riforma dell’istruzione femminile, che tuttavia non fu mai portato a termine.

Fine del XVIII secolo e XIX secolo: un periodo di intensi cambi di proprietà

Quando, alla fine del XVIII secolo, con Chiara Tron, che finì la sua vita senza figli, il ramo dei Tron a San Beneto si estinse, la proprietà passò, tramite il marito di Chiara, in diretta eredità alla famiglia patrizia Donà Dalle Rose. Tuttavia, in questo passaggio, si arrivò a contenziosi ereditari, in quanto il ramo dei Tron a San Stae reclamava per sé il Palazzo. Comunque, i Donà Dalle Rose riuscirono ad avere la meglio sui Tron a San Stae davanti alla corte.

Successivamente, il Palazzo, ad eccezione del secondo piano, fu venduto alla famiglia di commercianti Vivante. La famiglia era tradizionalmente benestante, ma a causa della caduta della Repubblica di Venezia, nell’anno 1797, la città e con essa le principali famiglie patrizie subirono una grave crisi finanziaria. Solo un ramo dei Vivante, i due figli di Lazzaro, Mandolin – denominato Menachem – e Sabbato, riuscì a superare finanziariamente la lunga crisi. Uno dei fattori di questo successo fu la politica matrimoniale della famiglia, che si unì a una delle più importanti famiglie ebraiche di alto livello socioeconomico, i Treves de Bonfili. Dunque, i due figli sposarono due delle figlie del Barone Giuseppe Treves de Bonfili (1794-1866). Entrambe le famiglie erano ugualmente attive nel settore marittimo e assicurativo. Dopo la morte di suo fratello, Sabbato continuò l’attività e fondò nel 1832 la sede veneziana della compagnia assicurativa Generali di Venezia, all’epoca Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Nel 1848, un anno prima della sua morte, vendette la sua parte della società di assicurazioni a Spiridione Papadopoli (1799-1859). Nel frattempo, la banca centrale italiana, la Banca d’Italia, acquistò il Palazzo, con lo scopo di stabilirvi la sua sede di Venezia, ma tuttavia la proprietà fu poi venduta alla fine del XIX secolo alla famiglia Rocca, originaria di Padova. La famiglia Rocca dovette far restaurare su vasta scala il palazzo cittadino per la prima volta dopo secoli. Inoltre, a questo periodo risale l’attuale Corte Tron recintata, il cortile interno del Palazzo, incluso l’ascensore.

Fine del XIX secolo ad oggi:

Spedizioni, ospiti illustri ed Enti in Casa Franchetti

La linea della Vivante finì nel XIX secolo e il Palazzo Tron a San Beneto passò alla famiglia Franchetti. I Franchetti erano una famiglia ebraica insediata da molte generazioni a Venezia, che dal XVIII secolo era annoverata tra le più ricche famiglie nell’area mediterranea. Nel corso della politica sui diritti di uguaglianza nel XIX secolo, la famiglia fu elevata al rango di nobiltà. Tramite il matrimonio del Barone Raimondo Franchetti con Luise Sarah Rothschild (1834-1924) – del Casato viennese dei Rotschild – il prestigio della famiglia crebbe ulteriormente. Dal matrimonio, nacque il compositore Alberto Franchetti (1860-1942). Suo figlio, Raimondo Franchetti (1889-1935), è rimasto nella memoria come uno dei componenti più famosi della famiglia. Fino alla sua morte in un disastro aereo nel deserto egiziano, Raimondo Franchetti si fece un nome come ricercatore con i suoi studi etnologici e naturalistici. Particolare popolarità la dovette al fatto che le sue spedizioni in nord America, Malesia, Annam – oggi una parte del Vietnam –, Uganda, Kenia, Etiopia e nel Sudan sono state testimoniate con fotografie e riprese cinematografiche. Al contempo, Raimondo documentò la Rivoluzione di Xinhai (1911/12); dalla caduta dell’Imperatore cinese, fino alla fondazione della Repubblica della Cina.

Nel 1920, sposò la Contessa Bianca Moceniga Rocca (1901-1958), alla cui famiglia apparteneva il Palazzo Tron a San Beneto in quel periodo. Grazie a quel matrimonio, l’ex sede di famiglia passò di nuovo ai Baroni Franchetti.

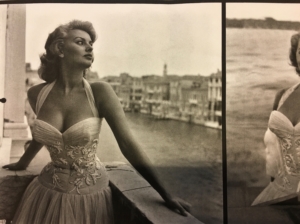

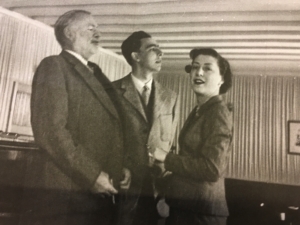

Come testimonianza dell’amore per luoghi e culture remote, Raimondo e Bianca Franchetti diedero ai loro cinque figli nomi dal suono particolarmente esotico: Lauretana, Simba, Lorian, Afdera e Nanuk. Dopo la morte di Raimondo Franchetti, i suoi figli fecero del Palazzo Tron a San Beneto un movimentato spazio sociale. Infatti, qui hanno alloggiato numerosi personaggi del cinema europeo e americano, come ad esempio Sofia Loren (*1934), quando fu invitata come ospite per il Film Festival di Venezia. Una foto, ripresa sul balcone del Palazzo e che ritrae la diva italiana del cinema in una delle sue foto più famose, ne è ancora oggi testimonianza. Parimenti il romanziere americano Ernest Hemingway (1899-1961) negli anni ’40 fu spesso ospite gradito al Palazzo Tron a San Beneto e divenne nel frattempo anche un amico dell’ex proprietario del Palazzo, il Barone Nanuk Franchetti. Così, per Franchetti e Hemingway divenne una tradizione annuale, recarsi insieme alle battute di caccia autunnali a Cortina d’Ampezzo, dopo aver trascorso l’estate a Venezia. Franchetti servì persino come modello per il personaggio letterario del Barone Alvarito nel romanzo di Hemingway pubblicato nel 1950 “Di là dal fiume e tra gli alberi.”

In particolare, Afdera Franchetti (*1931) frequentò già molto presto la nobiltà britannica e l’intero Jet-Set europeo. Il suo primo matrimonio con Howard Taylor (1929-2017), il fratello maggiore dell’icona del cinema Elizabeth Taylor (1932-2011), le aprì la porta nella cerchia dei più famosi attori di Hollywood. Così arrivò a conoscere ad esempio Audrey Hepburn (1929-1993) negli anni ’50. La Hepburn le presentò Henry Fonda(1906-1982), di circa 26 anni più vecchio, uno dei più importanti attori della storia del cinema fino ad oggi. Afdera sposò Fonda nel 1957, ma entrambi decisero di divorziare già nel 1961, perché la differenza di età era troppo grande.

INFORMATIONS PRÉCIEUSES ET CURIEUSES

Chiesa di San Beneto

La chiesa di San Benedetto, in gergo popolare anche detta anche San Beneto, era l’eponimo del ramo San Beneto della Famiglia Tron e si trova nelle immediate vicinanze del Palazzo, che prende anch’esso il nome dalla chiesa. L’edificio sacro esiste già dal 1013 e rientra nella giurisdizione del convento dei Benedettini di San Michele di Brondolo, presso Chioggia. Nel 1435, l’edificio fu promosso dal Vescovo di Castello al grado di collegio. Originariamente edificata di modeste dimensioni e in stile romanico, la chiesa era orientata ad est e consisteva di tre navate con un tetto di legno.

I lavori di restauro del XVII secolo modificarono l’orientamento originale e la prolungarono verso nord, cosicché formasse una navata unica. L’attuale progettazione barocca risale alla ricostruzione nel 1619, che fu realizzata dal Patriarca di Venezia, Giovanni Tiepolo (1570-1631), in quanto l’edificio, stando ai documenti, a quell’epoca era fortemente danneggiato e a rischio di crollo. La consacrazione della chiesa in onore di San Benedetto seguì nell’anno 1695.

All’interno della chiesa, si trovano lavori d’arte di noti artisti italiani di orientamento barocco, come il fiorentino Sebastiano Mazzoni (1611-1678), Bernardo Strozzi (1518-1644), originario di Genova, e il veneziano Giovanni Battista Tiepolo (1696-1779).

La facciata è suddivisa in tre parti da colonne, che poggiano su semplici piedistalli e terminano con capitelli. Su questi, posa una cornice, che sostiene una trabeazione, nei cui fregi è incisa la scritta “D. BENEDICTO”. Subito sotto, c’è una finestra, mentre altre due piccole finestre ad arco, che si trovano sul punto centrale più alto della facciata, fiancheggiano un portale, con un timpano triangolare sostenuto da un portone d’ingresso.

Un tempo, c’era un campanile ad ovest, costruito più alto rispetto all’edificio e in stile romantico, che era comunque integrato nella facciata ed era visibile dal cortile del Palazzo Tron insieme alla copertura conica.

Il campanile, costruito nel XVII secolo, che è di dimensioni notevolmente più modeste, si trova ora a nordovest ed è coronato da un tetto a cipolla.

Nel frattempo, San Beneto venne degradata da parrocchia autonoma a vicariato della chiesa di San Luca ed è al momento chiusa al culto.

Dal libertino Conte Giuseppe Giacomo Albrizzi e ”Ebe” di Canova

Nel 1792, un certo Giuseppe Emanuele (†1841) si separò dalla sua famiglia ebraica, per godere del suo diritto di diventare unico proprietario. Già in giovane età, rivelò un carattere piuttosto anticonformista. In base ad una serie di denunce, Giuseppe Emanuele fu perseguitato durante la sua vita dagli Inquisitori della Repubblica. Insieme ad un funzionario cristiano, visse nel ghetto ebraico di Venezia, dove accumulò nella sua biblioteca libri di Voltaire (1694-1768), opere di Jean-Jacque Rousseau (1712-1778) e testi del poeta libertino, per non dire simpatizzante rivoluzionario ed ex senatore di Venezia, Giorgio Baffo (1694-1768), pezzi letterari che erano allora considerati “pericolosi”.

Due anni dopo lo “Scioglimento della Fratellanza,” cioè della sua appartenenza familiare, si convertì al cattolicesimo. Venne in seguito nominato cavaliere e si fece chiamare Conte Giuseppe Giacomo Albrizzi. Grazie al suo considerevole patrimonio, si trovò nella condizione di comprare un piano del Palazzo Tron a San Beneto. Sebbene gli ebrei di Venezia possedessero da secoli di gran lunga più libertà, in particolare a livello economico, che gli ebrei di altri Stati e principati europei e godessero quindi di una effettiva protezione garantita contro le vessazioni dell’Inquisizione di Venezia, tuttavia non fu mai possibile per loro acquistare immobili al di fuori del ghetto situato nel Sestiere di Cannaregio. Questo tuttavia cambiò con la soppressione del ghetto sotto Napoleone Bonaparte (1769-1821).

Con la conquista di Venezia da parte delle truppe napoleoniche, furono abrogate tutte le leggi di discriminazione contro gli ebrei, la porta del ghetto fu incendiata nel 1797 e l’obbligo di residenza, che costringeva la popolazione a vivere all’interno del ghetto, abolito. Tuttavia, gli ebrei riacquistarono tutti gli altri diritti solo con nel 1848. I convertiti invece, come ad esempio Giuseppe Giacomo Albrizzi, già dal 1797.

Il nuovo padrone del Palazzo possedeva alcune opere del famoso scultore classicista Antonio Canova (1757-1822), che erano esposte in uno dei saloni del piano nobile sul Canal Grande. La sua collezione trovò molti ammiratori, tra cui anche ospiti illustri, come l’Imperatore Francesco II d’Austria (1768-1835) e Ludovico I di Baviera (1786-1868). Nel 1830, a causa di difficoltà finanziarie, fu costretto a vendere il pezzo più prezioso della collezione, l’Ebe di Canova – che tutti gli invidiavano – al Re di Prussia, Federico Guglielmo IV (1795-1861). Della statua di Ebe, che rappresentava la Dea della Giovinezza, all’epoca quasi un’istituzione storica grazie alla sua perfetta bellezza, il poeta tedesco Johann Gottfried Seume (1763-1810) scrisse nella sua più famosa opera Passeggiando per Siracusa nell’Anno 1802:

Ebbro me ne stavo in dolce turbamento

Come immerso in un oceano di godimento

In venerazione dinanzi a quella Dea

Che da lontano mi sorrideva,

E la mia anima era in visibilio:

Colà torreggiava più di Amathusia,

All’immortalità io mi abbandonai,

e coi miei sguardi infuocati assimilai

dallo sguardo suo l’ambrosia

e il nettare nella sala degli dei;

io non sapevo cosa mi era preso,

e c’era Zeus con il suo fulmine sospeso,

con presunzione mi aggrappai al guscio

con cui lei la deità esprimeva

e forse adesso barcollando oserei

affermare di Alcide l’irriverenza,

e battere il Dio per la sua ricompensa

ARCHITETTURA

Requisiti particolari e fascino bizantino

Contro la presunzione generale che i lavori edilizi di Venezia poggerebbero su gambe traballanti, le fondamenta del Palazzo Tron a San Beneto costituiscono un esempio di ciò di cui la popolazione del posto è consapevole: le fondamenta sono molto solide e quanto più antico è l’edificio, tanto più forti diventano le costruzioni con sostegni in acciaio o in legno di olmo, mattoni e solida pietra d’Istria nei fangosi depositi alluvionali.

Proveniente dalla regione croata dell’Istria, la pietra d’Istria viene largamente utilizzata come materiale edile a Venezia dal XIII secolo. Da una parte, la tipica facciata bianca, come si riconosce anche sul Palazzo Tron a San Beneto, le conferisce il suo aspetto caratteristico. D’altra parte, si tratta di una roccia calcarea esternamente simile al marmo, che però è notevolmente più spessa, più porosa, più flessibile, più resistente all’acidità e decisamente più duratura, con un rapporto di compressione di 1350 chilogrammi per centimetro quadrato.

Tuttavia, il lento affondamento del peso superiore nel terreno della laguna ha portato come conseguenza il crollo di alcune strutture, nel corso del tempo, cosa ben visibile anche sul soffitto del primo piano del Palazzo Tron a San Beneto.

A titolo di confronto: mentre il soffitto dei piani superiori si trova rispettivamente a 2,90 m, quello al pianterreno si è abbassato a 2,10 m. Oggi principalmente usato come rimessa per le barche, il pianterreno in passato ospitava locali commerciali e magazzini. Questo spazio era originariamente chiamato androne. La vita privata si svolgeva invece nei piani superiori. Inoltre, il pianterreno presenta solo una ripartizione limitata, condizione che era già presente nell’edificio originale, perché la ricorrente acqua alta limitava necessariamente le possibilità di utilizzo e troppe pareti avrebbero favorito il rischio di danni permanenti causati dall’acqua.

In generale, il Palazzo Tron a San Beneto, che venne costruito nel XIII secolo e ristrutturato per la prima volta nel XV secolo da Nicolò Tron, è un tipico esempio dell’architettura del Gotico veneziano-bizantino. Il terzo piano venne aggiunto nel XVI secolo ed è strutturato secondo gli insegnamenti di Sebastiano Serlio (1475-1554), uno degli architetti più all’avanguardia e dei più importanti teorici di architettura del suo tempo, motivo per cui lo stesso è decisamente più semplice dei piani sottostanti. Ciò risulta dall’uso di una Serliana centrale, che rappresenta una variante dell’arco trionfale. Si tratta qui di un portale con archi a tutto sesto, che è affiancato da aperture ad angolo retto più piccole e strette. Con la sua triplice divisione ci ricorda anche un trittico, che a sua volta è circondato rispettivamente a destra e sinistra da due finestre con timpano a chiglia. I tetti piatti, nonché il tetto romanico appiattito, sostenuti da travi di legno camuffate, sono un elemento tipico veneziano. Si preferivano rispetto agli altrove amati soffitti a volta, perché questi resistevano meglio alle vibrazioni delle fondamenta oscillanti e in generale riducevano notevolmente il rischio di crepe nei soffitti e nelle pareti.

Questo edificio soggetto a salvaguardia tuttora seduce con il suo carattere, che è tipico dei palazzi di Venezia, e si distingue profondamente nella sua struttura edilizia dai palazzi di altre città italiane. Così, ad esempio, la protezione o la creazione di mura protettive non era tra gli elementi tipici dell’architettura veneziana, motivo per cui la proprietà ha anche un accesso diretto alle strade e al Canal Grande. Al contempo, la fontana, risalente al 1319, che sta nel cortile della proprietà, durante il Medioevo era accessibile al pubblico, quando il Palazzo non era ancora circondato da un muro. Oggi, la fontana presenta ingenti tracce di utilizzo, che fanno dedurre che una volta vi venivano attinti centinaia di litri di acqua al giorno. Tuttavia, qui si parla di fontana solo in apparenza. Piuttosto, in questo caso si tratta di una cisterna mascherata, che trasportava le acque sotterranee desalinizzate e quelle piovane del tetto e del cortile attraverso canali di scolo fino ad un sistema di filtri a sabbia e infine alla cisterna vera e propria.

Oggi la proprietà, dalla fine del XIX secolo appartenente alla famiglia Rocca, è circondata da un muro costruito dalla stessa famiglia ed è accessibile tramite una porta posteriore che dà sulla strada. Due emblemi di famiglia sul muro che dà sulla strada indicano ancora oggi il l’appartenenza della proprietà alle famiglie Tron e Rocca.

Il nucleo cittadino intorno a San Marco, già in passato fortemente popolato, incoraggiò i veneziani, come si nota ad esempio per il palazzo, a costruire in altezza, dato che i terreni edificabili erano rarissimi e si cercava di utilizzare al meglio lo spazio disponibile. La luce spesso poteva filtrare solo dalla facciata, motivo per cui di norma i palazzi presentano numerose grandi finestre. Il portone d’ingresso, ovvero il portico, sul lato del canale permetteva di attraccare facilmente e con sicurezza barche e gondole. Un’importante modifica che venne apportata nel XV secolo, fu la variazione delle proporzioni della sala centrale nel piano nobile. Questa sala, anche detta portego, si sviluppava su un lungo passaggio. Il nucleo del piano nobile è strutturato a forma di T al centro, con il portego che inizia dal lato cortile e sbocca sul lato canale in tre grandi saloni, che erano utilizzati per occasioni pubbliche e festive. Le finestre con timpano a chiglia del Palazzo segnano l’inizio di uno sviluppo stilistico dell’arcata gotico-veneziana che rappresenta la caratteristica più tipica in assoluto dell’architettura di Venezia. Le arcate, con forme che simulano la chiglia di una nave ribaltata, sulla cornice esterna presentano elementi che spuntano in fuori. Differenti correnti stilistiche si rispecchiano anche nella facciata dei vari piani costruiti in epoche diverse. Al pianterreno, la parte più antica dell’edificio, sono visibili soltanto i portali ad arco tondo dell’epoca classico-gotica, mentre i pilastri portanti mancano completamente. In realtà, le arcate a chiglia non avevano uno scopo unicamente decorativo. Mentre nel nord d’Europa gli infissi decorati erano riservati soltanto alle finestre delle chiese, le decorazioni degli infissi veneziani hanno un ulteriore scopo statico e supportano al contempo il peso delle mura esterne portanti. Questo – e quindi il conseguente uso ridotto delle mura portanti – conferisce al Palazzo, realizzato in stile edilizio veneziano-gotico, leggerezza e grazia nella sua struttura. Il Gotico veneziano, come lo si ritrova qui, era, quanto a stile e rappresentazione, di gran lunga più complesso delle precedenti tipologie architettoniche popolari a Venezia, ma non concedeva mai peso superfluo o sproporzione.

In generale, l’influenza dell’architettura moresca su quella veneziana si rispecchia perfettamente nelle finestre dalla struttura ornamentale e sui bastioni puramente decorativi del profilo del tetto. Ulteriori influenze presenti sono quella bizantina e imperiale-romana. Questo si riscontra bene nei pilastri colorati e dalle forme diverse sul muro esterno nel primo e secondo piano della facciata dell’edificio. In modo interessante, ogni pilastro si presenta diverso nella sua forma, ornamento e colore, il che fa capire che i commercianti e i marinai veneziani avevano riportato nella Repubblica alcuni pilastri dall’Oriente e dal Mediterraneo, che erano in precedenza necessari per la stabilità delle navi da carico, quando queste non erano ricolme di merci. L’esempio più prominente di una facciata a pilastri si trova nel caso del versante occidentale della Basilica di San Marco in Piazza San Marco, costruita anch’essa nel XIII secolo.

CONDIZIONE STRUTTURALE AL MOMENTO DELL’ACQUISIZIONE

Al momento dell’acquisizione da parte dello EUROPEAN HERITAGE PROJECT nel 2018, la facciata del Palazzo necessitava di una ristrutturazione, e anche gli apparati elettrico ed idraulico richiedevano un ripristino. Tra le priorità v’era tuttavia fin dall’inizio il restauro di diverse opere d’arte, come ad esempio i lavori in stucco su soffitti e pareti, il pavimento del terrazzo, che necessitava anche lavori strutturali importanti, o gli sporadici soffitti a cassettoni dipinti. Un particolare problema è stato rappresentato da una frattura nel soffitto del piano nobile, poiché minacciava di far crollare l’intero soffitto, nonché da alcune sezioni fortemente danneggiate al pianterreno.

INTERVENTI DI RESTAURO E DO CONSERVAZIONE

Dall’acquisizione del Palazzo Tron a San Beneto nel 2018, lo EUROPEAN HERITAGE PROJECT sta restaurando il Palazzo veneziano con sforzi considerevoli. Al momento, il progetto si trova nella fase di implementazione. Durante i lavori, soprattutto la varietà stilistica, che caratterizza le diverse fasi del Gotico veneziano, ha rappresentato parimenti una sfida e un valore aggiunto. In particolare, il metodo di costruzione sui piloni, nonché l’utilizzo di specifici materiali e tecniche locali e l’adattamento al clima della laguna, impongono allo EUROPEAN HERITAGE PROJECT una prospettiva del tutto nuova nell’ambito della salvaguardia del patrimonio.

Statica

In generale, la statica, come anche la capriata e le strutture di travi nel Palazzo Tron sono sane; tuttavia c’è qualche danno che deve essere riparato in questa prima fase di ristrutturazione. Particolari pareti in legno non portanti imbiancate a calce sono state scrostate, risistemate e nuovamente imbiancate, travi portanti nascoste in parte gravemente esposte alle intemperie al pianterreno sono state staticamente ripristinate e per ora assicurate con supporti in acciaio come ulteriore sostegno.

Un’immagine particolarmente spiacevole l’ha presentata una frattura nel soffitto di un salone del Piano Nobile. Il soffitto è stato ora ricostruito del tutto, in quanto minacciava di crollare interamente. Al momento, il punto della frattura è sostenuto da supporti in acciaio per evitare ulteriori e più gravi danni. Secondo le rilevazioni effettuate, la frattura è stata causata da un sovraccarico relativamente recente, in quanto negli anni ’80 fu applicato in alcune aree del piano superiore, un grande quantitativo di cemento, apportando un peso enorme che per la struttura del soffitto dell’edificio monumentale non era concepito.

Tetto e Vano

La struttura del tetto del Palazzo, al momento dell’acquisizione da parte dello EUROPEAN HERITAGE PROJECT, era in buono stato, tuttavia si è dovuto rinnovare quanto più possibile la copertura. A tale scopo, si è deciso di rimuovere in buona parte le tegole funzionanti, pulirle e posarle nuovamente, perché potesse essere ripristinato completamente lo stato originale.

Impianti elettrici, idraulici e sanitari

In tutti gli appartamenti, gli impianti elettrici sanitari e idraulici, adesso per la prima volta dagli anni ’70, sono stati completamente rinnovati, per rendere più sicura la permanenza nell’edificio e per rispettare i nuovi standard in materia di sostenibilità e di efficienza energetica.

Ricostruzione

Pavimenti

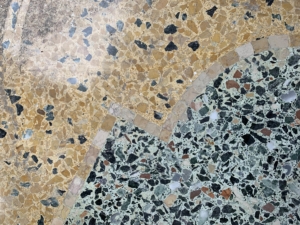

I pavimenti in pietra del terrazzo del XVIII secolo presenti nell’intero spazio abitativo sono stati riportati allo stato originale; gli elementi danneggiati sono stati riparati e quelli mancanti sostituiti del tutto. La maggior parte dei pesanti pavimenti in granito color antracite nelle stanze più piccole e nei corridoi è stata restaurata con spesa lieve, eliminando le tracce di ingrigimento. Una sfida particolare, tuttavia, è stata costituita dalla pavimentazione originale del grande salone del Piano Nobile, dove è presente una pavimentazione colata senza fughe. In questo caso, parti fortemente danneggiate e fratturate sono state integralmente restaurate con interventi costosi, dato che la ricostruzione era assolutamente impossibile. Per questo particolare terrazzo alla veneziana, con le sue costose incisioni in marmo, pietra calcarea e misto di Dolomia e calcestruzzo albuminizzato in colorazioni cangianti dalle sfumature beige, ocra e giada, era doveroso conservare a tutti i costi la bellezza originale.

Porte, finestre, passaggi all’acqua

Le vistose finestre e porte decorate con grate di ferro al pianterreno sono fortemente arrugginite a causa delle condizioni metereologiche. In parte, si è potuto eliminare la ruggine tramite levigatura, spazzolatura e pulizia ad alta pressione; tuttavia, i danni da corrosione sono in alcuni casi talmente avanzati, essendo la ghisa ormai fragile e porosa, che è stato necessario sostituire del tutto alcuni elementi. Per le ricostruzioni indispensabili, si è richiesto l’intervento di un fabbro esperto, che lavora secondo metodi originali del XVIII secolo. Nei piani superiori, le finestre, nonché le gallerie sul cortile, sono state accuratamente restaurate nei dettagli. I telai in legno delle finestre, risalenti ad epoche diverse, le persiane, i vetri, come pure le barre di piombo, sono stati conservati integralmente, ma sono stati installati doppi vetri per scopi di isolamento termico. Tutte le porte – come anche le porte a battente in legno di radica ovunque presenti nel Piano Nobile – sono state smontate, levigate e lucidate, dotate di nuove cerniere, riposizionate e calibrate.

In aggiunta, i pontili sul Canal Grande, ormai non più esistenti, essendosi corrosi negli ultimi decenni ed essendo stati dunque rimossi dall’ex proprietario a causa del forte sgretolamento, verranno ricostruiti nel corso degli interventi di restauro, per permettere un accesso sicuro al canale e facilitare i trasporti del Palazzo.

Muratura & Facciata

Come uno dei primi interventi di restauro, la facciata del Palazzo, realizzata esclusivamente in pietra d’Istria bianca – una pietra calcarea particolarmente resistente – è stata liberata dalla sporcizia, lavata e ripristinata nei singoli elementi decorativi, ma anche portanti, come pilastri, arcate di finestre, balconi e ornamenti. Nel complesso, la muratura, come si ritrova in tutta Venezia, presenta salinità e mineralizzazione. Un vantaggio di questa situazione è che il sale presente nell’aria contribuisce a creare un clima ambientale asciutto e pertanto, in tutto il Palazzo, si riscontrano solo pochi danni da umidità o da muffa. Tuttavia, la salinità comporta anche che alcuni mattoni senza intonaco devono essere sostituiti a intervalli regolari. In particolare al pianterreno, la corrosione dei mattoni causata dalla salinità è ben visibile. Mentre i mattoni color arancio, che sono stati impiegati negli ultimi uno o due decenni, sono in parte fortemente porosi, i mattoni color ocra-oro, che sono stati installati per la prima volta all’epoca dell’Impero Romano e risalgono a oltre due millenni fa, hanno resistito alle intemperie.

Sono state poi effettuate demolizioni, soprattutto al pianoterra, per agevolare l’accesso al canale, perché lo spazio utilizzato come magazzino e rimessa, originariamente enorme, è stato nel corso XX secolo suddiviso in particelle.

Restauri: arte e manodopera, affreschi e intonaco

I danni all’intonaco del soffitto, sui decori delle pareti interne e agli ornamenti crepati o anche mancanti nel piano nobile, che sono databili alla fine del XIX secolo, sono stati ormai ripristinati e restaurati da un esperto restauratore veneziano. Per garantire la massima autenticità storica tramite gli interventi di restauro, sono state effettuate ricerche sui colori e le pigmentazioni. Le ricerche hanno rivelato che l’odierna colorazione si differenzia per le sue sfumature dello stato originale. Difatti, alcuni ornamenti originariamente verde pallido, sono stati in seguito striati con un blu cristallino. Anche la tonalità verde dell’intera pittura muraria si è rivelata diversa dall’originale. Si è scoperto che, durante gli ultimi lavori di rinnovo, il grigio talpa è stato sbiadito in crema chiaro. Naturalmente, si è optato per la storica decorazione del XIX secolo. Allo stesso modo è stato eseguito il restauro delle pitture ornamentali sulle travi dei soffitti e i soffitti a cassettoni nel pianterreno e nella scalinata che, per via della loro varietà cromatica, sono da classificare nel primo periodo del Gotico bizantino.

USO PRESENTE E PROSPETTIVE FUTURE

Come intervento attivo per la salvaguardia di Venezia, è stato conservato l’uso del Palazzo Tron a San Beneto come abitazione per tre inquilini. Al contempo, si è ritenuto necessario valorizzare la sua origine come luogo di ispirazione e di condivisione sociale, in modo che il Palazzo possa essere utilizzato anche in futuro per mostre culturali proponendosi, ad esempio, come spazio di esposizione durante la mostra d’Arte Biennale.

Inoltre, lo EUROPEAN HERITAGE PROJECT si è posto l’obiettivo di sostenere sia finanziariamente che a livello organizzativo il rilancio e restauro della Chiesa di San Beneto, costruita nell’XI secolo. Come ex chiesa della famiglia Tron, l’edificio sacro non solo è nelle dirette vicinanze del Palazzo, ma ne rappresenta al contempo il Patrono e il luogo che diede il nome al ramo familiare che qui abitò. Questo auspicato impegno vale come atto volontario e benefico che possa riportare in vita il quartiere.

Videobeiträge:

2018 erwirbt das European Heritage Project zwei Palazzi am Canal Grande in Venedig. Mit einem privaten Konzert des Münchner Knabenchors und des Opernsängers Kevin Connors feiern circa 80 geladene Gäste den Abschluss der Sanierungsarbeiten.