Il mecenate più importante di San Martino a Sezzate fu, nel corso del XVII secolo, la famiglia patrizia fiorentina dei Bardi, che divenne la dinastia di banchieri più influenti d’Europa.

MORE | LESS

La proprietà ha un fascino inconfondibile che ricorda la raccolta di novelle del XIV secolo di Giovanni Boccaccio, il Decameron, considerato uno dei capolavori della prosa italiana. Ma quando, nel 2006, il Progetto Patrimonio Europeo ha acquisito San Martino dalla Chiesa Cattolica, insieme a 20 ettari di terreno disseminati di oliveti e vigneti e un casale patrizio annesso risalente al XVII secolo, la proprietà era in uno stato di avanzato degrado. Il patrimonio edilizio aveva sofferto varie fasi di ristrutturazione non professionale, che avevano gravemente alterato lo spirito originale del luogo, mentre alcuni edifici abbandonati a loro stessi erano ormai prossimi al crollo. Era soprattutto la chiesa a necessitare di significativi lavori di rimozione, per eliminare i materiali da costruzione non tradizionali e gli ampliamenti inadeguati, cercando di correggere le distorsioni del passato.

Sezzate fa parte di un territorio che fu prima la culla della civiltà etrusca e poi di quella cultura che durante il Rinascimento si sarebbe diffusa dalla Toscana in tutta Europa. La tenuta, con i suoi olivi storici, le vigne autoctone di Chianti classico e gli edifici sacri, rappresenta in breve l’identità culturale europea e incarna l’ideale umanista. Il Progetto Patrimonio Europeo si è quindi prefissato l’obiettivo di proteggere rarità storiche di questo tipo, ma anche di preservare l’archetipo del paesaggio toscano e la sua cultura regionale enogastronomica, apprezzata in tutto il mondo.

SITUAZIONE ALL’ACQUISTO

Dopo essere rimasto sotto l’amministrazione dell’Arcidiocesi di Firenze fino al 1985, il complesso edilizio della chiesa e del convento di San Martino a Sezzate, insieme a parti della tenuta costituite principalmente da uliveti, fu venduto ad una coppia italo-australiana. Diversamente, la villa patrizia del XVII secolo, situata ai piedi della collina di San Martino, e che originariamente apparteneva alla tenuta, a quel tempo era di proprietà di una famiglia italiana che gestiva un agriturismo.

Dopo la morte di uno dei proprietari del complesso ecclesiale, lo EUROPEAN HERITAGE PROJECT venne a conoscenza dell’intenzione della moglie di vendere San Martino, e così lo acquistò nel 2006. Nel 2014, i proprietari dell’agriturismo decisero di ritirarsi e proposero l’edificio al Progetto, che acquisì così la villa patrizia.

Al momento dell’acquisizione di San Martino, erano evidenti i gravi danni e i numerosi problemi: il campanile, ad esempio, era fragile ed instabile, e rischiava di crollare sulla navata della chiesa, causando potenzialmente la distruzione irreversibile di entrambe le unità, mentre gli affreschi e l’altare all’interno della chiesa erano stati sottoposti a restauri impropri che ne avevano modificato le condizioni originali. Lo stato degli olivi storici delle terre adiacenti era tutt’altro che ideale: erano circondati da una fitta vegetazione e giacevano alquanto trascurati.

Anche le condizioni della villa patrizia hanno richiesto in seguito un esteso restauro generale, in quanto il tetto, i soffitti e altri elementi erano in uno stato di assoluto degrado.

PROPRIETÁ: NUMERI E FATTI

San Martino a Sezzate si trova nel comune di Greve, nel Chianti, nell’area metropolitana di Firenze, Toscana. La storia del complesso si intreccia a quella del vicino Castello di Sezzate, a cui infatti apparteneva nel XII secolo. Insieme ad altri due castelli, il Castello di Mugnana e il Castello di Cintoia, i monumenti della storica Sezzate costituiscono l’emblema storico della valle di Cintoia, il cuore del Chianti. La chiesa e il convento annesso, consacrati a San Martino di Tours, si trovano all’uscita nord-orientale del villaggio di Sezzate. Con la sua posizione strategica all’estremità meridionale della valle di Cintoia, il complesso sovrasta la pianura settentrionale del Chianti e si allunga verso Firenze.

STORIA

Fino al VII secolo:

Etruschi, Romani e Longobardi: i primi insediamenti di Sezzate

Già nel primo millennio avanti Cristo, un insediamento etrusco, registrato sotto il nome di “Munius”, si trovava nelle immediate vicinanze della chiesa e del convento consacrati a San Martino di Tours (316-397). Il santo fu il terzo vescovo di Tours, in Francia, e sarebbe poi stato venerato come protettore dei poveri e degli afflitti.

Mentre gli Etruschi si autodefinivano col nome di “Rasenna”, gli antichi Romani li chiamavano Etruschi, Tusci o Etruschi, da cui deriva il nome del loro territorio, la Toscana, o Etruria, che si riferisce al territorio da essi occupati nel periodo di massima espansione.

Nel successivo periodo romano, il sito svolse un’importante funzione militare in quanto era attraversato dalla Via Cassia, una strada militare che conduceva da Roma al nord, attraversando una cresta collinare in direzione della Valdarno. I resti dell’antica strada romana, che costituiscono la parte più antica del sito, limitano la proprietà a est e sono ancora visibili e accessibili al giorno d’oggi. Nel corso del V secolo dopo Cristo, la Via Cassia divenne parte della Via Francigena, un percorso di pellegrinaggio che dalla cattedrale di Canterbury, attraversa la Manica, passa per la Francia e la Svizzera e giunge a Roma e in Puglia, dove si trovavano i porti di imbarco verso la Terra Santa, destinazione finale di pellegrini e crociati. Gli italiani la chiamarono Via Francigena perché era “la strada che viene dalla Francia”, o alternativamente la “strada dei Franchi”, e ancora oggi conserva un significato speciale come una delle rotte di pellegrinaggio più lunghe e importanti d’Europa.

XII – XIV secolo:

Un territorio conteso – Sezzate come nucleo di tensioni politiche

Il nome “Sezzate” stesso indica un insediamento longobardo del VII secolo, ma questa denominazione geografica non comparve nelle fonti scritte fino al XII secolo, quando venne inclusa nei registri dell’abbazia di San Cassiano a Montescalari, situata a circa 10 chilometri a sud-est. In questo periodo, la chiesa apparteneva al vicino Castello di Sezzate, una tipica fortificazione medievale, originariamente circondata da un villaggio. All’epoca, il territorio era infeudato alla famiglia fiorentina degli Alamanni, che apparteneva alla fazione dei ghibellini, il gruppo politico che, nello scontro tra Sacro Romano Impero e il Papa, sosteneva l’imperatore.

Nel 1198 fu proclamata qui la “Lega Toscana”, un’alleanza tra la città di Firenze e varie città e villaggi della regione del Chianti. La linea di confine della regione della Tuscia, territorio che durante il XII e il XIII secolo apparteneva al Sacro Romano Impero, fino alla seconda metà del XIV secolo si trovava a circa 100 chilometri a sud di Sezzate. Fu proprio in questo territorio che, anni dopo, sarebbe avvenuto uno degli scontri più violenti tra sostenitori papali e imperiali.

In seguito, San Martino fu trasferito ai Conti di Guidi, che dal XIII secolo in avanti furono sempre più coinvolti come governatori imperiali nella lotta tra Guelfi e Ghibellini. Nel 1249, la ribelle Firenze fu conquistata dalle truppe dell’imperatore e i guelfi furono costretti a lasciare la città. Tuttavia, la vittoria ebbe vita breve: le truppe guelfe vennero sconfitte definitivamente solo nel corso della battaglia di Montaperti, nel 1260. Per la sua importanza negli equilibri toscani ed europei, la battaglia fu in seguito immortalata nel X e nel XXXII canto dell’Inferno da Dante Alighieri (1265-1321).

Nel corso di questi sanguinosi conflitti, il Castello di Sezzate subì gravi danni, mentre la chiesa di San Martino fu in gran parte risparmiata. Nonostante la pesante sconfitta, entro la fine del XIII secolo, i Guelfi tornarono ad essere la fazione dominante a Firenze, mentre le aree rurali circostanti rimasero sotto il controllo dei ghibellini, la fazione filo-imperiale.

XV – XVIII secolo:

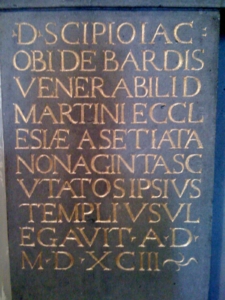

Nel XV secolo, San Martino passò alla famosa famiglia fiorentina dei Bardi, sotto il cui patrocinio, nel 1600, la chiesa fu allargata e riprogettata. Sul lato dell’altare maggiore sono ancora visibili le iscrizioni che commemorano le donazioni di Scipione Jacopo di Bardi. In particolare, la scritta a sinistra recita:

-

SCIPIO IAC.

OBI DE BARDIS

VENERABILI. D.

MARTINI ECCL.

ESIAE A SETIATA

NONACINTA. SC

VTATOS IPSIVS

TEMPLIVSVL

-

AVIT. A.D.

MCXCIII

“Il signore Scipione Jacobus di Bardi, patrono della venerabile chiesa di San Martino in Setiata (Sezzate), donò 90 ducati da utilizzare per la sua chiesa, nell’anno del Signore 1593”

L’iscrizione sulla destra invece enuncia:

-

D. IONBAT

ANICH. HVIVS

ECCLESIAE R.

HOC ALTARE

PEANE DIRVTVM

AC VETVST

ATE CONSUMPV

PHUM D. SCIP

PECUNIIS RE

STAVRANDVM

CURAVIT

A.D. MDCV

“Giovanni Battista Anchini, patrono di questa chiesa, ha permesso la ricostruzione dell’altare quasi crollato e logorato dal tempo. L’altare fu ricostruito con i soldi del signore Scipione. Anno del Signore 1605”

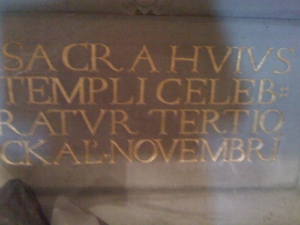

L’ultima iscrizione è quella al centro dell’altare:

SACRA. A. JVIVS (sacro)

TEMPLI CELEB (celebrato tempio)

RATUR TERTIO (terza entità)

CKAL. NOVEMBRI (completato a novembre)

Gli stemmi degli Alamanni, dei Guidi e dei Bardi sono oggigiorno uniti nella sala di accoglienza del convento. Tuttavia, nonostante le dimensioni ridotte, non bisogna sottovalutare l’importanza della chiesa di San Martino durante questi periodi storici. La vecchia strada romana era ancora il collegamento principale tra Firenze e Siena, dato che le odierne strade a valle non erano ancora state costruite o comunque non venivano usate per ragioni strategiche. Il complesso di San Martino, del resto, era isolato e protetto da qualsiasi incursione nemica. Inoltre, antiche incisioni topografiche attestano che fino alla fine del XVI secolo San Martino era annoverata tra le appena cinque chiese rurali nel raggio di 70 km al di fuori delle città di Firenze e Siena, il che sottolinea ancora una volta l’importanza strategica e politica che ricopriva allora.

Il particolare isolamento di San Martino, del borgo e del castello di Sezzate fu alquanto vantaggioso per la popolazione locale durante l’epidemia di peste bubbonica del 1348. Mentre le grandi città toscane, come Firenze e Siena, assistettero a un declino della popolazione di quasi l’80%, Sezzate – che grazie alla sua posizione collinare rimane lontana dalle strade che attraversavano le valli e collegano le città più grandi – venne risparmiata. Si potrebbe anche supporre che offrì un rifugio sicuro a coloro che desideravano fuggire dalla Morte Nera, come descritto nella raccolta di novelle di Giovanni Boccaccio (1313-1375), Il Decameron (1353).

A questo proposito, non è solo interessante notare che le comunità più piccole e appartate dei paesaggi collinari toscani furono in generale molto meno colpite rispetto agli abitanti delle medie e grandi città, con un tasso di mortalità medio del 50%, ma è ancora più sorprendente constatare come il destino risparmiò coloro che vivevano nell’elevata Sezzate, i quali furono in grado di sfuggire alla morte portata dal contagio. La gravità della sofferenza causata dalla peste è stata documentata in dettaglio da Giovanni Boccaccio; egli descrisse i sintomi e la miseria che colpivano i malati come segue:

“Nascevano nel cominciamento d’essa a’ maschi e alle femine parimente o nella anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comunal mela, altre come uno uovo… E dalle due parti del corpo predette infra brieve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e a venire: e da questo appresso s’incominciò la qualità della predetta infermità a permutare in macchie nere o livide, le quali nelle braccia e per le cosce e in ciascuna altra parte del corpo apparivano a molti, a cui grandi e rade e a cui minute e spesse. E come il gavocciolo primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno.”

Vale la pena ricordare che la valle di Cintoia aveva un assetto sociale e politico particolare. Nonostante rientrasse nei domini di alcune famiglie nobili, era essenzialmente governata dagli abitanti della valle in base a una forma di potere plebiscitaria. Inoltre, dopo che gli Alamanni costruirono diversi mulini per cereali durante la loro dominazione su Cintoia, nel XII e XIII secolo, l’intera zona di Sezzate divenne per lo più autonoma dal punto di vista agricolo. Tuttavia, la quantità di derrate prodotte garantiva solo l’autosufficienza, rendendo di fatto il suo peso irrilevante al di fuori dei confini di Sezzate e dell’intero distretto. Ma Sezzate acquisì lentamente importanza quando, nel 1716, Cosimo III de’ Medici (1642-1723), Granduca di Toscana, decise di emanare un editto in cui riconosceva ufficialmente i confini della regione del Chianti. Si trattava del primo documento legale al mondo a definire un’area di produzione vinicola.

Sebbene il vino sia stato prodotto nel Chianti sin dal XIII secolo (le prime fonti descrivono che i vini del Chianti erano originariamente esclusivamente bianchi), fu questo particolare editto a dare all’intera regione la possibilità prosperare grazie alla coltivazione dell’uva, prevalentemente Sangiovese, trasformandola in ciò che oggi è tutelato sotto la denominazione di Chianti classico. ibilità prosperare grazie alla coltivazione dell’uva, prevalentemente Sangiovese, trasformandola in ciò che oggi è tutelato sotto la denominazione di Chianti classico.

COSE DA SAPERE E CURIOSITÁ

Le famiglie che dominarono Sezzate

Per la sua posizione strategica, Sezzate fu un luogo di scontro tra Guelfi e Ghibellini per molti secoli. Durante numerosi conflitti, la Repubblica di Firenze, governata dai Guelfi, cercò di espandere continuamente il proprio territorio, mentre le città ghibelline, in particolare Siena, si opposero ai suoi sforzi.

Dunque, furono le famiglie patrizie più influenti di Firenze e Siena, impegnate nello scontro per la promozione e tutela degli interessi papali o imperiali, a plasmare Sezzate nel corso della storia.

I Guidi

I Guidi erano un’importante e influente famiglia nobile dell’Italia medievale, originaria della storica regione della Romagna, oggi tra la Toscana e l’Emilia-Romagna. Il loro nome viene menzionato per la prima volta in un documento nel X secolo. Secondo alcuni storici medievali, la famiglia discende da un certo Teudelgrimo, o Tegrimo, che si crede abbia partecipato alla campagna italiana insieme a Ottone I il Grande (912-973), nel settembre del 951. Secondo questa teoria, egli fu poi investito del castello di Modigliana da Ottone in segno di gratitudine. Tuttavia, fonti documentarie attestano l’esistenza di un Tegrimo Guidi (900-943) già in precedenza, citandolo come conte palatino di Toscana con residenza a Pistoia. Nel 923, Tegrimo sposò Ingeldrada, figlia del Duca di Ravenna Martino, e divenne così conte di Modigliana. Da questo matrimonio nacquero due figli, Ranieri e Guido.

Verso la metà del XII secolo, la famiglia dominava il contado, o distretto, fiorentino, con possedimenti a est di Firenze e nella Romagna toscana, sui contadi di Bologna, Faenza, Forlì e Ravenna. I Guidi furono particolarmente influenti nella regione collinare del Casentino, dell’Alto Arno e del Mugello, nelle province di Arezzo e Firenze. La sede del potere della famiglia fu, a partire dal 1190, il Castello di Poppi, nell’attuale provincia di Arezzo, e lo rimase fino al 1440, quando i Conti Guidi, che avevano stipulato un’alleanza con Milano, furono sconfitti nella Battaglia di Anghiari dalla Lega Italica e dalla Repubblica di Firenze.

Ma già nel corso del XIII secolo, i Guidi avevano perso molti dei loro territori a causa dell’espansione dei comuni circostanti e furono inoltre coinvolti nei conflitti tra varie città e tra Guelfi e Ghibellini. Furono ulteriormente indeboliti dalla divisione in diversi rami, talvolta opposti, che erano o fedeli al papa o all’imperatore. Il ramo casentinese dei conti di Poppi fu l’ultimo a conservare l’indipendenza, fino al 1440.

Gli Alemanni

L’antica e nobile famiglia fiorentina degli Alamanni era, come suggerisce il nome, di origine germanica. L’origine tedesca fu documentata per la prima volta nel 1478, in una breve poesia sulle glorie di Firenze di Ugolino di Vieri (1438-1516), che recita:

“Nobile e antica fu la schiatta deli Alamanni. Gente venuta da lontano, originata da sangue germanico.”

Proprietari di vari castelli durante il Medioevo, si trasferirono a Firenze all’inizio del XIV secolo, stabilendosi nel quartiere Oltrarno, a sud del fiume. Già membri della nobiltà, gli Alamanni si dedicarono ad attività mercantili che permisero loro di accumulare una notevole ricchezza in un breve periodo di tempo, tra il 1336 e il 1340. Il cronista e diplomatico cittadino Giovanni Villani (1280-1343) descrisse la famiglia come una delle più importanti di Firenze. La loro compagnia, guidata dal capofamiglia Salvestro Alamanni, commerciava lana e altri prodotti con diversi stati italiani ed esteri. Grazie al loro immediato successo, presto divennero anche banchieri. Pur non essendo particolarmente entusiasti dell’improvvisa ascesa dei Medici, gli Alamanni adottarono una strategia di neutralità politica. Questa imparzialità permise loro di accedere a cariche importanti, come quella di Gonfaloniere di Giustizia — la posizione più importante nel governo della Repubblica di Firenze — o di ambasciatori. Piero Alamanni (1435-1519), ad esempio, divenne l’ambasciatore fiorentino a Milano. Più aperta fu l’ostilità del figlio di Piero, Luigi (1495-1556), famoso umanista e poeta prolifico e versatile, nei confronti dei Medici. Luigi partecipò a una cospirazione, che non ebbe successo, contro Giulio de’ Medici (1478-1534), futuro papa Clemente VII, ordita durante una serie di riunioni segrete nel giardino degli Orti Oricellari, in cui era coinvolto anche il filosofo e politico Niccolò Machiavelli (1469-1527). Dopo il fallito colpo di stato, Luigi Alamanni fuggì in Francia, ritirandosi prima a Lione e poi a Parigi, dove trovò ospitalità e onori alla corte del re Francesco I (1494-1547) e successivamente a quella di Enrico II (1519-1559), rimanendo sotto la protezione personale della moglie del re di Francia, Caterina de’ Medici (1519-1589). Dopo la fuga di Luigi Alamanni, le proprietà fiorentine della famiglia, insieme a tutti i loro beni, furono confiscate. I figli di Luigi avrebbero invece avuto successo nel loro paese adottivo, la Francia: Giovan Battista († 1582) divenne vescovo di Bazas e Mâcon, e Niccolò, comandante dell’esercito francese, combattendo al fianco di Piero Strozzi (1510-1558) a difesa della città ghibellina di Siena contro il Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici (1519-1574). Una parte della famiglia si sarebbe successivamente stabilita a Napoli e in Calabria, dove fece costruire due palazzi nei comuni di Tiriolo e Catanzaro, stabilendo così il ramo degli Alamanni di Napoli nel XVIII secolo.

I Bardi

I Bardi erano un’influente famiglia patrizia fiorentina. Ottennero una posizione di rilievo grazie alla costituzione di una potente compagnia bancaria, la Compagnia dei Bardi, nel 1250. Nel XIV secolo, i Bardi prestarono a re Edoardo III d’Inghilterra (1312-1377) 900.000 fiorini d’oro, un debito che egli non riuscì mai a ripagare, insieme ai 600.000 fiorini presi in prestito da un’altra famiglia fiorentina, i Peruzzi, portando al fallimento di entrambe le banche. Durante il XV secolo, la famiglia Bardi continuò a operare in vari centri europei, svolgendo un ruolo di rilievo nel finanziamento di alcuni dei primi viaggi alla scoperta delle Americhe, compresi quelli dei navigatori ed esploratori Cristoforo Colombo (1451-1506) nel 1492, e Giovanni Caboto (1450-1498) nel 1497.

La nobiltà della famiglia Bardi è documentata dall’anno 1164, quando l’imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa (1122-1190) cedette la contea di Vernio – oggi appartenente alla provincia di Prato, nella Toscana settentrionale – al conte Alberto Bardi, insieme al “diritto di conferire il titolo nobiliare ai suoi discendenti.” La contessa Margherita, ultima discendente della linea di Alberto, vendette Vernio a suo genero, Piero de’ Bardi. La proprietà di Alberto comprendeva un castello e nove comuni situati a 35 km da Firenze, in un’area che confinava con la storica regione del Mugello. Nel corso del XIV secolo, la famiglia Bardi divenne così potente che il governo fiorentino la considerava una minaccia. Alla fine furono costretti a vendere il loro castello alla Repubblica di Firenze, in quanto “i castelli fortificati vicino alla città furono declassati a pericolo per la repubblica.”

Come accennato in precedenza, nel 1290 le famiglie Bardi e Peruzzi avevano stabilito filiali in Inghilterra, e nel 1320 erano considerati i banchieri più importanti d’Europa. Nel XIV secolo i Bardi e i Peruzzi accumularono un’enorme ricchezza offrendo vari servizi finanziari e facilitarono il commercio fornendo cambiali ai commercianti, simili agli assegni di oggi. Questa operazione semplificò enormemente lo scambio di denaro, poiché un debitore poteva pagare in contanti in una città e il creditore ricevere la somma dovuta in un’altra città semplicemente presentando un documento. La famiglia Bardi fondò tredici filiali bancarie nelle città di Barcellona, Siviglia, Maiorca, Parigi, Avignone, Nizza, Marsiglia, Londra, Bruges, Costantinopoli, Rodi, Cipro e Gerusalemme. Proprio il fatto che alcuni dei più potenti sovrani d’Europa fossero in debito con la famiglia Bardi, sfortunatamente portò alla loro caduta.

Tuttavia, nonostante fosse finita quasi in bancarotta, la famiglia Bardi apparteneva ancora ai commercianti italiani di maggior successo e continuò a beneficiare dello status nobiliare. Numerosi membri della famiglia ricoprirono posizioni importanti e divennero crociati, cavalieri e ambasciatori presso il Papa. Il matrimonio di Contessina de’ Bardi (1390-1473) con Cosimo de’ Medici (1389-1464) nel 1415 fu l’evento chiave per l’affermarsi della Casa dei Medici come la dinastia politica più potente di Firenze. Dopo la sua ascesa, nel 1434, Cosimo ricompensò la famiglia Bardi per il sostegno da essa ricevuto, ripristinandone i diritti politici ed esentandoli, nel 1444, dal pagamento di alcune tasse.

Oltre alle attività bancarie, la famiglia Bardi era “grande patrona dei frati.” Il vescovo Luigi di Tolosa (1274-1297), canonizzato nel 1317, ad esempio, fu molto vicino ai Bardi. Dopo la sua morte e canonizzazione, la famiglia acquistò una cappella nella chiesa francescana di Santa Croce, a destra dell’altare maggiore, e ne fece costruire una nuova più grande, che dedicò proprio a Luigi di Tolosa. I Bardi erano anche noti mecenati delle arti. I loro lasciti più famosi sono due importanti dipinti che recano entrambi il nome della famiglia. Il primo fu realizzato nel 1484 dal maestro rinascimentale Sandro Botticelli (1445-1510) e raffigura la Santa Vergine in trono col Bambino tra San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. La seconda opera è la Pala di Bardi, del 1521, dipinta dal pittore manierista Parmigianino (1503-1540), che raffigura il matrimonio mistico di Santa Caterina d’Alessandria.

ARCHITETTURA

Chiesa di San Martino

La chiesa di San Martino è caratterizzata da una semplice costruzione a navata unica, con la sagrestia situata dietro l’altare e collegata alla navata da un’apertura ad arco. La chiesa è stata ricostruita in diverse occasioni nel corso della sua storia, e questo particolare si nota soprattutto dalle finestre semicircolari della fine del XVIII secolo.

Gli altari laterali erano originariamente decorati con due dipinti dell’epoca in cui la chiesa era patrocinata dalla famiglia Bardi. Entrambi i dipinti fanno ora parte della mostra del Museo di San Francesco a Greve, nel Chianti: la Madonna col Bambino tra Sant’Antonio Abate e Santa Lucia, opera del Rinascimento fiorentino dei primi decenni del XVI secolo, e il dipinto barocco raffigurante la Presentazione di Gesù al Tempio, che originariamente adornava la parte sud del presbiterio. Il secondo dipinto può essere attribuito alla scuola fiorentina dei primi anni del XVII secolo ed è stato donato dal nipote del Bardi, Giovan Battista Anchini. Nel corso del tempo, anche altri oggetti della chiesa sono stati trasferiti altrove. Tra questi, vale la pena ricordare una preziosa pianeta del XVII secolo ricamata con i blasoni dei Bardi e degli Strozzi, che è ora esposta nel Museo d’Arte Sacra di Greve. Una croce di grandi dimensioni, recante un busto gotico del Cristo della fine del XIII secolo, è invece appesa al muro orientale. La postura sentimentale della testa di Cristo è sottolineata dal dipinto ornamentale che copre l’intera figura. Qui, diventa evidente la transizione storico-artistica del Cristo da trionfante a paziente.

Il manierista altare maggiore del XVII secolo presenta una vernice dorata tipicamente fiorentina su una base blu di lapislazzuli, oltre a numerose grottesche smaltate e altre due diverse rappresentazioni: raffigurate su uno sfondo dorato punzonato sono due figure gotiche, il Re Salomone dell’Antico Testamento e San Martino, vescovo di Tours. Le icone incorniciano la scena quasi surrealista della Risurrezione di Gesù. Questa pala d’altare, dei primi anni del XVI secolo, non è più dotata della tipica base d’oro, la cui assenza segna un importante cambiamento nell’arte sacra. Si distingue in particolare per il suo sfumato tridimensionale, una tecnica pittorica volta ad ammorbidire la transizione tra i colori, caratteristica distintiva del Rinascimento olandese e fiammingo che divenne molto popolare nell’area fiorentina. Al di sopra, si può vedere un’imitazione moderna di un’opera del pittore fiorentino Masaccio (1401-1428).

Accanto alla scultura gotica del XIV secolo della Madonna, sul lato nord del presbiterio, vi è un dipinto del XVII secolo che rappresenta la Vergine Maria con San Domenico, oltre ad altre figure che li circondano. Di fronte, sul lato sud, figura una rappresentazione di San Martino in veste di cavaliere. Questo dipinto del XV secolo, attribuito a Mariotto Albertinelli (1474-1515), è notevole per la sua caratterizzazione di San Martino come un signore a cavallo. Raffigurazione di stampo bellicoso come queste erano particolarmente popolari nell’arte sacra durante il tardo Medioevo e servivano a glorificare gli eroi guerreschi, rappresentando il nobile cavaliere come il giusto esecutore della volontà di Dio.

Le restanti pareti della chiesa sono decorate con frammenti conservati di numerosi affreschi raffiguranti scene della vita di San Martino.

Panoramica

L’ex convento

L’ex convento, direttamente collegato alla chiesa di San Martino, si trova in un edificio rettangolare annesso e a prima vista ha l’aspetto di una classica villa toscana, con la sua prominente muratura in pietra naturale non trattata color ocra.

Costruito nel XIII secolo, l’edificio romanico a due piani si eleva su un uliveto, circondato da un muretto basso di fronte alla strada, anch’essa pavimentata in pietra naturale. Il muro esterno è scandito da due colonne che formano un portale, il quale conduce all’anticamera della chiesa, sottolineando così l’importanza storica degli edifici sacri. Il seminterrato dell’edificio è una cantina molto spaziosa, un tempo utilizzata come dispensa per cibarie e vino. Escludendo la chiesa con il suo soffitto a volta a botte a nord-ovest, il convento forma una struttura a tre ali. Al piano terra vi sono diversi saloni più grandi e una spaziosa cucina, poiché quest’area del convento era originariamente utilizzata per le riunioni e per ricevere gli ospiti. Il primo piano ospita diverse camere da letto. Nonostante il seminterrato e un ulteriore piano superiore, l’architettura dell’intero edificio è modellata sulla classica struttura della casa romana con atrio, caratterizzata da semplici tetti a travi di legno. Lo scheletro delle travi lignee, visibile sul soffitto, conferisce agli interni un carattere del tutto particolare.

Tuttavia, la vera bellezza dell’edificio si svela nell’atrio, o forum, a cui abbiamo accennato prima, disposto in modo simile a quello dei monasteri e delle abbazie più grandi. Una semplice panca di pietra si estende su tutta la lunghezza del muro verso il lato della chiesa. La parete opposta offre un forte contrasto con l’architettura in pietra naturale, altrimenti molto semplice e modesta. È la gemma del forum ed è caratterizzata da un porticato ad arco romano, sorretto da quattro pilastri decorati con affreschi rinascimentali. Sopra il portico si trova una galleria protetta da una facciata con una finestra continua. Al centro del cortile troviamo una cisterna in mattoni coperta da una torretta, che attinge da una sorgente situata a un’altitudine di circa 300 metri sopra San Martino a Sezzate. Inoltre, accanto al muro occidentale si trova un’ulteriore fontana in marmo. Il cortile è dominato dalla pietra naturale grezza color ocra, che accentua gli elementi celesti e ramati del portico.

La villa patrizia

Costruito dalla famiglia Bardi, il casale patrizio a due piani del XVII secolo, così come la cosiddetta casa colonica, ha una struttura molto più semplice di San Martino, poiché è costituito da una sola unità. È inoltre collegato a un fienile appartato. Sebbene anche qui il tetto sia a travi reticolari, le travi in legno dominanti sono esposte solo al piano terra e al primo piano. I soffitti al secondo piano sono a botte ed intonacati e uno vanta ancora un affresco originale del XVII secolo. Anche la casa affascina con la sua discreta semplicità, grazie ad una facciata intonacata color crema, alle finestre, alle cornici decorative del portale in arenaria grigia e alle imponenti porte in legno di castagno color cioccolato.

CONDIZIONE STRUTTURALE AL MOMENTO DELL’ACQUISIZIONE

Come accennato in precedenza, quando lo EUROPEAN HERITAGE PROJEC ha acquisito San Martino a Sezzate, nel 2006, la tenuta era in rovina e gli uliveti trascurati. Il campanile, ad esempio, stava crollando ed è stato salvato poco prima che potesse danneggiare la navata della chiesa. Uno dei maggiori ostacoli da affrontare era la condizione adulterata degli affreschi e dell’altare all’interno della chiesa. Dopo che lo EUROPEAN HERITAGE PROJECT ebbe dato inizio all’intensivo ciclo di ristrutturazione dell’edificio, si rivelò fondamentale ricostruire la struttura originale del convento nel modo più accurato possibile. L’ambizioso obiettivo primario era quello di preservare e onorare la storia della tenuta, ma anche i suoi aspetti agricoli, conservando scrupolosamente anche i più piccoli dettagli.

INTERVENTI DI RESTAURO E DO CONSERVAZIONE

È stato compilato un libro dettagliato che documenta le condizioni esatte di ogni singola stanza all’interno degli edifici storici di San Martino — prima e dopo il restauro — secondo le specifiche della Soprintendenza. Attualmente è in fase di compilazione un libro sulle varie stanze della villa patrizia. Lo EUROPEAN HERITAGE PROJECT sta restaurando San Martino, così come i relativi oliveti e la villa patrizia del XVII secolo situata su una collina nella valle di Cintoia, dal 2006. La prima fase di restauro, grazie alla quale si sono salvati il convento e la chiesa, è già stata conclusa con successo, mentre quella attuale, che si concentra sulla villa patrizia, è stata essere completata nel2020.

Statica

Al momento dell’acquisizione di San Martino, erano evidenti gravi danni e vari problemi. Il campanile, ad esempio, era fragile e instabile, e rischiava di crollare sulla navata della chiesa, causando potenzialmente la distruzione irreversibile di entrambe le unità. Sono stati eseguiti esami dendrocronologici sulle strutture in legno, come ad esempio le travi del tetto, per determinare l’età precisa degli elementi e delle singole strutture. Tali esami non erano importanti solo per le stime storiche generali, ma anche per garantire misure statiche e di sicurezza più affidabili, atte a determinare con precisione dove, ad esempio, fosse necessario un ancoraggio a parete per offrire maggiore supporto. Al contrario, per il restauro del campanile era necessario intervenire sulle parti in muratura (dove probabilmente era penetrata umidità) per ottenere un supporto statico sufficiente. Fu poi necessario isolare i muri per evitare la condensa dell’umidità.

La parte sotterranea della fattoria patrizia poneva un problema statico completamente diverso.

Nel corso degli anni, l’umidità si era immagazzinata nelle fondamenta e nelle pareti di questa parte dell’edificio, causando enormi danni e lasciando campo libero alla muffa. Di conseguenza, l’umidità che si era infiltrata nelle parti in muratura per così tanto tempo, ha in parte reso la struttura fragile e fatiscente, motivo per cui il drenaggio di queste aree risultò una delle priorità.

L’edificio adibito a fienile, che appartiene alla villa, attualmente presenta il grave problema del crollo del tetto e delle travi di sostegno. Il fabbricato è stato quindi ricostruito provvisoriamente e le travi rotte risollevate e stabilizzate fissando ulteriori travi di supporto e travi di acciaio. Questi interventi hanno reso però da subito evidente che la statica del fienile avrà bisogno di un completo restauro al termine del processo di conservazione dell’edificio principale.

Tetto

Il restauro del tetto romanico a travi reticolari ha posto una sfida notevole, poiché parti delle travi, montanti e travetti hanno dovuto essere completamente sostituiti. Tuttavia, il tetto ha potuto in gran parte essere riparato. Gli elementi più pericolanti e instabili sono stati sostituiti da ricostruzioni storicamente accurate. In particolare, il tetto mostrava delle falle e intere tegole sono state rimosse, riparate e rimesse a posto. Per conservare il più possibile il materiale originale, sono state sostituite solo le tegole completamente distrutte o mancanti.

Anche il restauro del tetto della villa patrizia ha seguito questo principio, mentre al momento, in particolare il lato nord-ovest dell’edificio mostra tracce di grande deterioramento.

Riscaldamento, aria condizionata, impianto elettrico, sistema di approvvigionamento idrico e sanitari

Durante il processo di ristrutturazione del pavimento, è stato installato il riscaldamento a pavimento, poiché a differenza dei normali caloriferi, questa soluzione ha reso possibile preservare l’aspetto storico delle stanze. Tutti i tubi dell’acqua, le linee telefoniche ed elettriche, i bagni e le strutture sanitarie sono stati sostituiti e ristrutturati secondo standard di maggiore sostenibilità e risparmio energetico. Nelle cantine dell’edificio è stato allestito un locale tecnico separato per l’impianto di climatizzazione. La villa patrizia è stata finora restaurata seguendo le stesse misure e standard.

Restauro

Pavimentazione

Durante il processo di ristrutturazione del convento e della chiesa, la preoccupazione principale era quella di alterare il meno possibile gli edifici, quindi, nel complesso, per la posa dei pavimenti interni ed esterni è stato mantenuto il materiale originale. Sono state reintegrate solo le lastre di pietra naturale rotte o mancanti e piastrelle di terracotta non verniciate. Per queste sostituzioni si sono impiegati materiali artigianali e regionali provenienti dalla Toscana. Al contrario, il materiale per la pavimentazione della villa patrizia dovrà essere interamente sostituito con materiali simili a quelli utilizzati a San Martino, perché purtroppo i precedenti proprietari hanno sostituito i pavimenti originali con materiali economici impropri, come il linoleum, determinando quindi la perdita di quelli originali.

Porte e finestre

Le porte e gli infissi in legno di castagno sono stati conservati e restaurati con tecniche artigianali per preservarne le condizioni originali. In conformità con le norme di tutela dei monumenti, sono state installate superfici aggiuntive per salvaguardare il vetro originale delle finestre rinascimentali simmetriche di forma tipicamente rettangolare. Nel corso di questo processo, è stato rilevato l’esatto punto di rugiada per prevenire la condensa. Inoltre, è stato necessario ricostruire i reticoli d’acciaio di porte e finestre, che si presentavano in parte parzialmente arrugginiti, in parte più altamente danneggiati, rappresentando un grave rischio. Questa operazione è stata svolta secondo le antiche tecniche di forgiatura.

Muratura

La muratura di San Martino era instabile in vari punti. La cosa più preoccupante era la fragilità della malta, mentre fortunantamente le pietre naturali originali della struttura tardo romanica erano nel complesso ben conservate. Pertanto, affinché la muratura potesse essere reimpostata in modo corretto, le pietre sono state rimosse, parzialmente pulite e reinstallate. Tuttavia, l’aspetto più allarmante era costituito dalle condizioni del fragile e instabile campanile, che minacciava di crollare e schiacciare l’intera navata. È per questo che il primo intervento, attuato poco dopo l’acquisizione del complesso edilizio da parte dello EUROPEAN HERITAGE PROJECT nel 2006, è stato proprio il restauro del campanile. Un altro problema era rappresentato da alcuni elementi in mattone dell’atrio, dove per l’intervento si è dovuta prestare molta attenzione alle colonne angolari delle arcate.

Nel corso degli ultimi cinquant’anni, la villa ha subito una frammentazione in stanze più piccole, che ne ha alterato la disposizione storica, ma questa operazione indebita ha potuto essere facilmente corretta, rimuovendo le pareti aggiuntive interne, riportando l’edificio alle sue condizioni iniziali.

Conservazione (elementi artistici e artigianali, stucchi, affreschi, ecc.)

Durante il restauro di San Martino a Sezzate, si è dovuta prestare particolare attenzione alla chiesa, la quale aveva subito una serie di restauri impropri che ne avevano alterato l’autenticità storica. Ad esempio, l’altare e alcuni dei murali originali erano stati fortemente modificati a causa dell’utilizzo di colori e materiali non conformi. In alcuni casi, i motivi originali erano stati persino completamente modificati, come ha rivelato l’attenta rimozione della pittura più recente durante le prime fasi del processo di restauro. Sono stati raccolti documenti storici, archeologici e artistici che hanno permesso di restaurare e riparare con precisione i materiali e i motivi pavimentali, le pitture murali e i pigmenti originali, ecc. Il restauro della chiesa di San Martino si è rivelato il lavoro più intenso e complicato per i professionisti coinvolti. Qui, dovevano essere conservati gli elementi presenti di diverse epoche storiche, dal gotico al Rinascimento, dal manierismo al primo barocco, a cominciare dagli affreschi sulle pareti e sui soffitti e dalla pala d’altare, per poi passare al restauro di sculture di pietra e di legno, dipinti e panche. Gli oggetti liturgici mancanti, necessari per celebrare la Santa Messa, sono stati sostituiti con successo con originali datati tra il XIV e il XVII secolo. Grazie a procedure elaborate, la parte più complessa dell’intero progetto, il restauro della chiesa del XIII secolo, ha avuto un successo insperato.

Inoltre, anche gli affreschi rinascimentali che decorano il portico dell’atrio, così come molte altre decorazioni parietali di stile, epoca, ornamenti, colori e pigmenti diversi, distribuiti in tutte le varie sale del convento e nella galleria al primo piano, sono stati restaurati con successo, rimediando ai danni causati dall’umidità. La villa patrizia, che è ancora temporaneamente in fase di restauro, non comprende opere d’arte in quanto tali da ristrutturare, ad eccezione del soffitto di una stanza al piano superiore. Lo EUROPEAN HERITAGE PROJECT , insieme alla Soprintendenza, ha deciso di limitarsi a conservare questo specifico affresco multicolore a pastello, risalente all’epoca della costruzione originale dell’edificio, il XVII secolo, in modo che possa essere mantenuto nel suo stato attuale, con i suoi caratteristici sbiadimenti.

UTILIZZIO ATTUALE

Mentre lo European Heritage Project ha già potuto restaurare con successo il convento e la chiesa di San Martino a Sezzate, la villa patrizia del XVII secolo ai piedi della collina sta ancora subendo un elaborato processo di ricostruzione. Lo EUROPEAN HERITAGE PROJECT prevede di ristabilirvi un agriturismo senza alterarne la funzione precedente. Durante il processo di conservazione di San Martino, lo EUROPEAN HERITAGE PROJECT ha inoltre deciso di rilanciare gli uliveti della proprietà consultandosi con un orticoltore di grande esperienza. La raccolta annuale di Sezzate, limitata ma eccellente, è ora garantita grazie all’applicazione di metodi agricoli sostenibili e tradizionali, in modo che le olive, una volta maturate, possano essere trasformate in un olio di alta qualità da un frantoio locale. Questo aspetto in particolare sottolinea uno degli obiettivi più importanti dello EUROPEAN HERITAGE PROJECT: trasformare ogni progetto in un’impresa autosufficiente. L’uliveto, ad esempio, non porta né vantaggi né svantaggi economici. Tuttavia, il suo rilancio rispetta la storia del sito riportando terre precedentemente inutilizzate e trascurate alle origini, di modo che un pezzo di storia e cultura locale possa riemergere.

Presto, verrà reintrodotta la vinificazione secondo gli stessi standard qualitativi già stabiliti dallo EUROPEAN HERITAGE PROJECT nel Vergenoegd Wineestate in Sudafrica e nel castello di Frankenberg in Germania. La strategia per Sezzate è davvero molto semplice: ricollegare insieme tutti gli aspetti integrali della cultura italiana e le tradizioni del Chianti andando oltre la semplice conservazione architetturale. In questa tenuta, la cura del paesaggio emerge come una parte centrale della cultura che ha plasmato, e continua a plasmare, l’assetto mentale della regione, e finalmente questo aspetto paesaggistico-culturale potrà tornare ad essere vissuto appieno. Inoltre, aprendo le porte ai visitatori occasionali per gli eventi liturgici che si svolgono a San Martino, verranno mantenute vive con onore e devozione la storia e l’importanza di questo luogo consacrato.

Videobeiträge:

Neben eigenen Weinbauflächen in Deutschland und Südafrika betreibt das European Heritage Project im Chianti Classico Gebiet in der Toskana auch eine eigene Olivenölproduktion. Löw TV war bei der Ernte und Produktion des Öls vor Ort.