En restaurant le centre ancien mais extrêmement délabré de Lauffen, l’EUROPEAN HERITAGE PROJECT espère initier la renaissance d’une communauté longtemps oubliée et négligée.

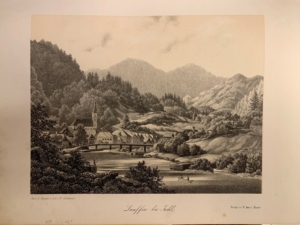

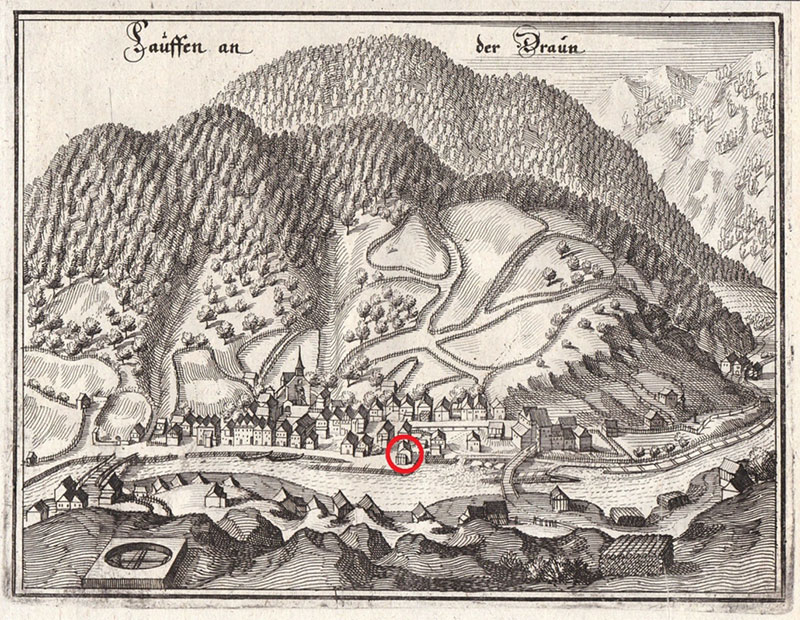

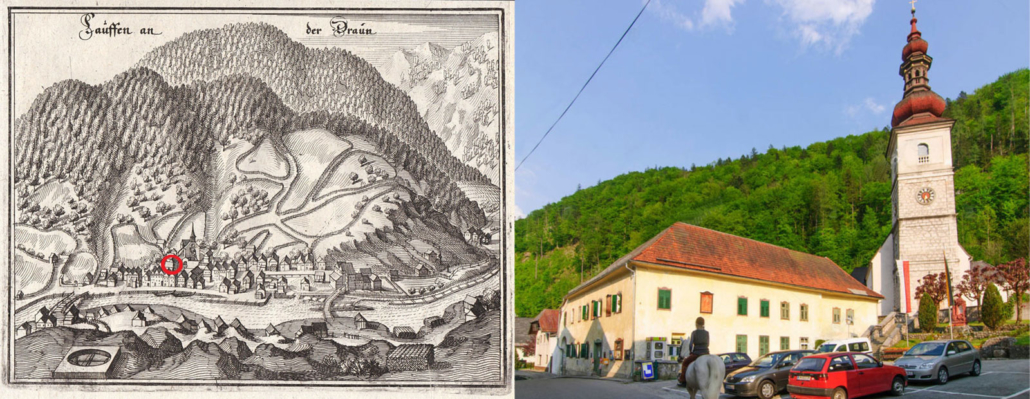

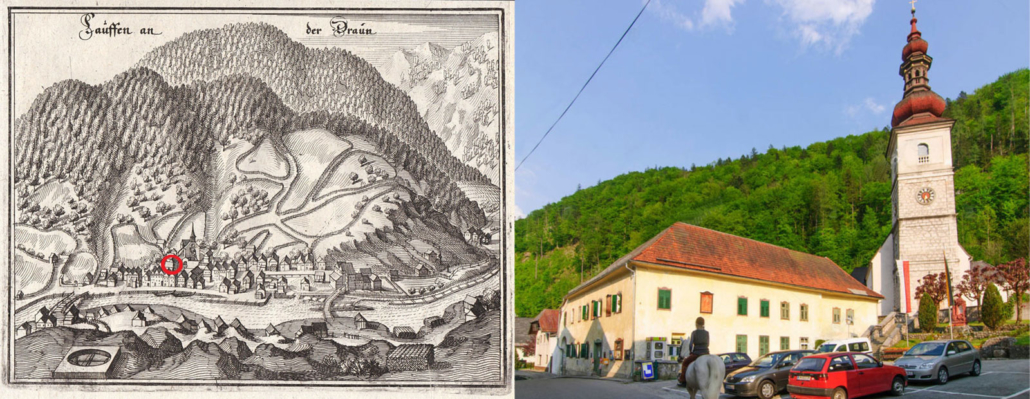

Le EUROPEAN HERITAGE PROJECT a récemment pu acquérir un “Salzfertigerhaus” traditionnel de l’époque des Habsbourg dans la communauté historique de Lauffen, en Autriche. Officiellement documenté dès 807 après J.-C., cet endroit datant du début du Moyen Âge a plus de 1200 ans. Son histoire commence comme une domination de l’abbaye de Nonnberg, découverte par Saint Rupert de Salzbourg. En 1275, le roi Rodolphe Ier de Habsbourg (1218-1291) accorda des droits spéciaux à Lauffen, permettant à ses bourgeois de produire et de vendre du sel. Ce privilège attesté par des documents officiels fait de Lauffen le plus ancien marché du sel du Salzkammergut intérieur.

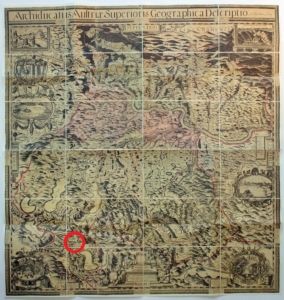

Les Salzkammergut étaient les domaines immédiats des rois de Habsbourg et, plus tard, des empereurs du Saint-Empire romain, déclarant que les mines de sel régionales faisaient partie de leurs costumes royaux. Après que l’importance de l’extraction du sel ait commencé à diminuer lentement, Lauffen est devenue une station thermale populaire et idyllique en raison de son accès direct au fleuve Traun au milieu du XIXe siècle.

MORE | LESS

HISTOIRE

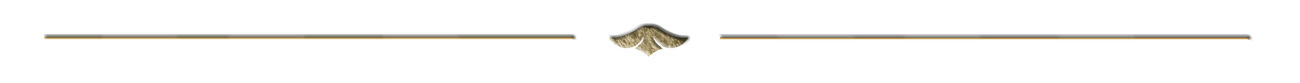

Le village mercantile de Lauffen est cité pour la première fois en 807 sous le nom de Iouppa dans les us et coutumes du lac de Mondsee. En 1127, une curtis Loufin sita apparait être aux mains du monastère de Nonnenberg à Salzbourg. Le nom vient du moyen haut allemand Ioufe et signifie « rapides ». En 1344, le duc Albert II (1298-1291) confirma aux citoyens de Lauffen un édit du roi Rodolphe Ier de Habsbourg (1218-1291) datant de 1275 qui leur conférait les mêmes droits qu’aux citoyens de Gmunden. Cela fait de Lauffen le plus ancien village mercantile du Salzkammergut puisque Hallstatt ne fut élevé à ce rang qu’en 1311. La fondation du village tient sans doute au commerce du sel en pleine expansion en cette deuxième moitié du 13ème siècle et pour la protection duquel deux tours furent érigées à Lauffen. Entre 1311 et 1313, la duchesse Élisabeth (1262-1313), future reine du Saint-Empire Romain Germanique, accorda à cinq citoyens de Lauffen le droit de transporter le sel. Auparavant, les tensions que le commerce du sel avait provoquées avec l’archevêque de Salzbourg, avaient connues leur apogée au cours de la guerre du sel qui eut lieu entre 1295 et 1297. La fin de la guerre garantit au roi Albert Ier d’Autriche (1255-1308) une suprématie dans ce domaine.

C’est ainsi que la profession officielle de transporteur de sel fit son apparition en 1311 et une corporation unique au monde vit le jour. Les marchands de sel bénéficiaient de nombreux privilèges, bien qu’ils ne jouissent pas du statut de fonctionnaire de l’État. En somme, leur activité était difficile mais aussi très lucrative et offrait un gagne-pain à un très grand nombre.

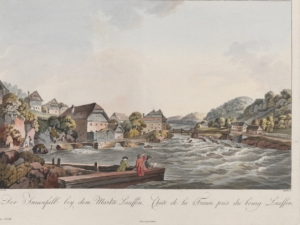

Les transporteurs de sel de Lauffen se chargèrent du sel qu’ils recevaient des salines de Hallstatt dans de petits récipients sur des bateaux étroits qu’ils transvasaient ensuite dans des récipients en bois plus grands que l’on appelait Küfel et qu’ils transportaient ensuite sur de gros bateaux à sel pour descendre la rivière Traun. En retour, sur les bateaux qui remontaient la rivière vers Hallstatt, ils ramenaient des vivres et surtout des objets nécessaires à l’approvisionnement des travailleurs dans les mines de sel. Même les quais pour les bateaux à sel, les entrepôts à sel tout au long du Traun sur les voies de navigation faisaient partie des devoirs et des responsabilités qui incombaient aux transporteurs.

Pour ce commerce, ils jouissaient du privilège de « dépôt ». Seuls les transporteurs de sel privilégiés pouvaient y prendre part. Un transporteur employait une véritable armée d’ouvriers : Des serviteurs, comme par exemple des serviteurs trancheurs de plancher, des tonneliers, jusqu’aux maîtres artisans tels que les constructeurs de navires ou encore aux paysans du Traun qui s’occupaient du retour des bateaux jusqu’à Stadel ou aux paysans-cavaliers jusqu’à Hallstatt. Les responsabilités des transporteurs étaient ainsi très variées, ce qui explique leur grande notoriété.

Ce n’est qu’en 1344 que la paroisse fut appelée officiellement vnser Vrowen chürchen pour la première fois. Les citoyens de Lauffen pouvaient alors réclamer un sou de sel pour tous les chalands qui y naviguaient, des petits bateaux traditionnels à fond plat. Cependant, Lauffen ne devint paroisse indépendante qu’au cours de la deuxième moitié du 16ème siècle. Jusque-là, Lauffen était soumis à la paroisse de Goisern. Déjà en 1390, on installa un treuil, le Wynde am Lawfenstain, qui pouvait aider les chaloupes à remonter les rapides.

Les bateaux qui remontaient la rivière sur le chemin du retour étaient tirés par des chevaux. Les petites chaloupes qui devaient quant à elles retourner à Hallstatt étaient tirées sur les rapides par les treuils sur le « quai des treuils » puisque les chevaux n’y parvenaient plus.

Les citoyens de Lauffen tirèrent profit des « rapides du Traun », cette particularité géographique locale. En effet, la navigation y était en général impossible, si bien que, après avoir été chargé sur les petites chaloupes et courageusement transporté sur les rapides, le sel était stocké dans les entrepôts des transporteurs de sel où il était ensuite transvasé dans les Küfels et transporté vers la vallée sur de plus grandes chaloupes.

Dès le 15ème siècle, l’existence d’une taxe de passage est avérée pour les chemins, les rues et les ponts. Au 16ème siècle, le village mercantile atteint déjà la taille qu’on lui connaît aujourd’hui. En 1511, on aménagea la voie navigable avec la construction du barrage du lac de Hallstatt et un nouveau système de treuils. En 1531, on installa un aqueduc, le Fluder, encore présent aujourd’hui. En 1537, le dynamitage de gros rochers dans la rivière permit d’y améliorer la navigation et d’y construire une voie d’eau.

Le 17ème siècle fut marqué par une crise économique en partie compensée par l’apogée des pèlerinages nourris par la Contre-Réforme. En 1626, une épidémie de peste s’abattit sur le village mercantile après une sévère période de disette et faillit le rayer de la carte. La première vague de peste de 1634 épargna cependant Lauffen, ce qui eut pour conséquence une arrivée en masse des pèlerins venus prier la statue de la Vierge Marie dans l’église Maria im Schatten. À cette époque un autre pèlerinage vit sans doute le jour pour lequel on construisit la chapelle de la Trinité de Lauffen.

Au 18ème siècle, le commerce du sel connut une phase de déclin rapide. Ainsi en 1740, on ne dénombrait plus que cinq transporteurs de sel qui, hormis les marins, employaient 88 personnes au total. Lauffen connut alors une coupe claire dans son économie en 1849 lors de la nouvelle réforme qui abolit le transport du sel. L’arrêt total de l’extraction du sel toucha Lauffen dans sa chair. La perte de travail sans aucune alternative poussa la population à l’exode et à la paupérisation.

En 1849, Lauffen et ses 399 habitants et 71 maisons devait être rattaché à la commune de Goisern. Cependant à la demande de ses habitants, le village mercantile fut finalement rattaché à Ischl. Malgré tout, vers 1850, le village ainsi qu’Ischl et Salzbergamt devinrent l’entrée principale ouvrant sur la région du Salzkammergut.

Le transport fluvial du sel s’interrompit définitivement lors de l’inauguration de la voie de chemin de fer entre Attnang-Puchheim et Stainach-Irdning en octobre 1877.

Une lueur d‘espoir se dessina à l’horizon peu de temps après avec l’essor de la station thermale d’Ischl. Lauffen se révéla être un but d’excursion très apprécié des curistes. Les bateaux circulaient entre l’auberge « Weißes Rößl » (symbole de l’opérette éponyme « l’Auberge du Cheval Blanc » se déroulant sur les bords du lac Wolfgangsee et composée par Ralph Benatzky (1884-1957) en 1930) en remontant le Traun et l’esplanade d’Ischl pour être ramenés à Lauffen en calèche. Après les inondations de 1899, on interrompit définitivement la navigation.

SITUATION GLOBALE ACTUELLE

Le village de Lauffen connait un sévère ralentissement en particulier depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Bien que l‘attrait touristique du moins au début représentât une certaine ressource financière, la circulation routière de plus en plus difficile causa sa perte. La route nationale B145 très fréquentée passait directement par le centre-ville subissant aussi tous ses goulots, et empêchait petit à petit toute vie communautaire au village. La déviation construite dans les années 1970 soulagea quelque peu la circulation au centre, mais sépara également Lauffen de son arrière-pays, en particulier du mont Kalvarienberg. Lauffen se retrouva ainsi coincé sur un petit territoire entre le Traun et la nationale B145.

À cette époque, l’exode de la population s’amplifia. Entre le 19ème siècle et aujourd’hui, elle déclina de 399 à 191, soit juste 52%. Les neuf restaurants autrefois présents ont tour à tour fermé leurs portes.

Cette diminution du nombre d’habitants entraina alors le déménagement d’autres services. De nos jours, il n’y a ni boulanger (autrefois 3), ni épicier (autrefois 2), ni bureau de poste ou banque au village. Il n’y a pas non plus de maternelle, d’école ou de médecins. Il ne reste plus qu’un restaurant (contre 9 autrefois). Ainsi toute infrastructure a disparu. Le village donne alors l’impression d’un village fantôme.

Ceci se fit également ressentir dans les bâtiments eux-mêmes. En particulier après la construction de la déviation, de nombreux bâtiments historiques furent détruits, surtout en 1971 avec la maison Kraims datant du 16ème siècle qui abritait alors la célèbre auberge « Weißes Rössl » et présentait réellement l’auberge éponyme de l’opérette « l’Auberge du Cheval Blanc ». Enfin, on annonça la destruction du Fluder, l’aqueduc historique, un système artificiel d’écoulement des eaux. Autrefois symbole de la ville, les maisons des transporteurs de sel ont perdu leurs façades richement décorées à l’occasion des vagues de modernisation entre les années 1970 et 1990 et reflètent, elles aussi, cette tristesse générale. De la fierté de jadis des commerçants ne reste plus que quelques traces. D’autres bâtiments de grande importance architecturale et historique risquent de s’effondrer comme l’imposante brasserie sur le quai des treuils ou encore l’ancienne Maison-Dieu datant du 16ème siècle sur la place de l’église. Les places publiques ont perdu leur rôle identitaire en tant que place du village ou d’évènements et ne servent plus que de parking. Puis les pèlerinages transrégionaux perdirent également de leur importance au fur et à mesure que le village connaissait un déclin inexorable.

Aujourd’hui Lauffen est sans aucun doute le faubourg d’Ischl le plus laissé à l’abandon. L’apogée de cette pitoyable évolution fut marquée par le film tiré du roman de Kurt Palm (*1995) dans lequel le village est qualifié de « Bad Fucking » ou encore de lieu négligé et pourri et dont le réel déclin est portraituré à travers les images du metteur en scène Haral Sicheritz (*1958). Le film s’achève sur une scène apocalyptique. Le déclin incroyable du centre jadis rempli de fierté du Salzkammergut jusqu’à en arriver à un terne paysage de ruines est tristement incomparable.

OBJECTIFS DU PROJET

Le EUROPEAN HERITAGE PROJECT est déjà parvenu à acquérir un certain nombre de maisons vouées au délabrement. Le but derrière cet engagement n’est pas seulement d’améliorer la situation de chacune des maisons concernées et de les sauver d’une destruction totale, mais de mettre en place un concept global de développement pour le village. Au final, Lauffen doit recouvrer au mieux la fierté liée à son histoire et son rôle d‘ancien centre du Salzkammergut.

Le projet se concentre sur la revitalisation du centre-ville historique aux alentours de la place de l’église et inclut les mesures suivantes :

-

Reconstruction des anciennes structures de façades

-

Maintien et rénovation des structures d’époque des bâtiments adjascents

-

Reconfiguration de la place de l’église à l’image d’autrefois et élimination des places de parking

-

Mise à disposition du public de la place de l’église pour des marchés et à des fins de lieu de rencontres

-

Amélioration des infrastructures locales par l’ouverture d’une épicerie

-

Implantation d’installations communautaires

-

Renforcement de la gastronomie régionale

-

Réduction de la circulation dans le centre-ville (zone piétonne, zone de jeu etc.)

-

Reprise des pèlerinages historiques

-

Introduction de mesures anti-bruit

-

Amélioration des accès au mont Kalvarienberg

-

Repopulation du village de préférence avec de jeunes familles

Afin d’atteindre ces objectifs, le EUROPEAN HERITAGE PROJECT a pris contact avec la commune de Bad Ischl et se trouve en pourparlers avec différents départements.

Les Projets Individuels

ANCIENNE HABITATION DE SCHMIDERIG

Auberge “Zu den drei Mohren”

Marktstrasse 6, construit 1586

HISTOIRE

La maison du transporteur de sel construite en 1586 sur d’anciennes fondations est un des plus vieux bâtiments du village. Il est prouvé que la propriété était aux mains de la famille de transporteurs Sarsteiner sans discontinuer entre 1712 et 1849, date de l’abolition du statut de transporteur. Elle fut ensuite transformée en auberge, l’auberge « Zu den drei Mohren » jusqu’à sa fermeture définitive en 1963.

SITUATION AU MOMENT L’ACHAT

Depuis la fermeture de l’auberge dans les années 1960, le bâtiment ne fut que sporadiquement habité. En 1995, Mme Heidrun Kresse acheta le bâtiment afin d’y faire des travaux de rénovation en vue d’y habiter puis d’y rouvrir un restaurant au rez-de-chaussée. En raison de violentes querelles avec le bureau de protection du patrimoine, les projets ne purent être réalisés. La maison resta depuis lors inhabitée. Elle fut habitée de façon peu orthodoxe par des familles originaires des Balkans qui y engendrèrent de lourds dommages.

A la demande des autochtones, le EUROPEAN HERITAGE PROJECT prit contact avec Mme Kresse et put racheter le bâtiment vétuste en juillet 2019.

ARCHITECTURE

Il s’agit ici d’une maison historique de transporteur de sel.

La propriété est également conçue en conséquence. Du côté de la rivière Traun, on y trouve un rez-de-chaussée de plain-pied avec jadis de larges ouvertures d’accès. On y stockait et traitait les marchandises. Toute cette partie est constituée de voûtes. À l‘étage supérieur, qui lui aussi donne de plain-pied mais quant à lui du côté du village un peu surélevé, on trouvait les pièces commerçantes. Un couloir représentatif en voûtes en berceaux qui était condamné au moment de l’achat mène de la rue à la partie nord-ouest du bâtiment et offre un panorama sur la rivière Traun. À gauche et à droite se trouvaient autrefois des pièces à vivre et des comptoirs tapissés de bois. On ne trouve plus que dans deux pièces les plafonds lambrissés d’origine, l’un d’entre eux remontant à 1586. Au premier étage se trouvaient les appartements privés. Aujourd’hui ne reste plus qu’une pièce à vivre agrémentée d’un plafond décoré sur bois datant du 18ème siècle. Quelques fenêtres disposent encore des encadrements en pierre d‘origine.

Le grenier vaste et haut de plafond servait pour entreposer vivres et objets ; d’après sa construction, il était conçu pour supporter de lourdes charges.

La porte de la maison et son entourage datent du 18ème siècle. Le dessus-de-porte quant à lui remonte au 19ème siècle.

Tout le bâtiment est conçu comme maison individuelle, mais semble rattaché par un arc à la maison située sur son flanc ouest. Entre les deux maisons se trouve donc un passage ouvert au public reliant le Traun au village.

ÉTAT STRUCTUREL AU MOMENT DE L’ACQUISITION

La longue vacance du bâtiment ainsi que le vandalisme des utilisateurs non autorisés ont engendré de lourds dommages.

Le toit était percé depuis de longues années causant de nombreux dégâts des eaux dans les étages. Les poutres d’origine ont cependant pu résister aux assauts de l’humidité permanente.

Toute la charpente menaçait pourtant de s’effondrer puisqu’au rez-de-chaussée un bar clandestin/maison clause ainsi qu’un feu de bois y étaient exploités par périodes. On avait pour cela coupé des morceaux de poutres de la charpente pour les faire brûler sans les remplacer n’assurant ainsi plus leur fonction porteuse.

Un autre problème se révéla avec la couche de ciment coulée de façon non professionnelle sur le plancher du grenier menaçant ainsi toute la statique du bâtiment.

De grandes parties des revêtements du plafond et des murs furent retirées dans les autres étages et supposément utilisées dans d’autres maisons. Des fenêtres ont été arrachées de leurs gonds sans être remplacées. Les volets et les embrasures avaient en majeure partie disparu. Dans quelques pièces, des oiseaux y avaient fait leurs nids.

À l’intérieur, on avait retiré des cloisons. Il n’y avait plus non plus de chauffage. Le circuit électrique n’était plus en état de marche, et même en état de marche, il n’aurait plus été aux normes en vigueur. Toutes les canalisations étaient délabrées et inopérantes.

Tout le rez-de-chaussée du côté de la rivière était jonché de déchets. Des moisissures s’étaient également formées par endroits.

Les murs extérieurs étaient soit renforcés par des murs de soutènement construits ultérieurement, soit ils menaçaient de s’écarter. Les anciennes armatures étaient rouillées et inopérantes.

Le bâtiment laissait une impression déplorable.

ANCIENNE MAISON DE PAVÉS DE SEL

“Rothahornerisches”Haus

Marktstrasse 8, construit en 1567

HISTOIRE

L’existence de l’ancienne maison de Rothahornerie a pu être retracée jusqu’en 1567, mais il est probable qu’elle ait été construite avant cette date. Il s’agit là de l’une des rares maisons de producteurs de sel, donc de maisons de marchands de sel, à Lauffen, qui ont façonné le paysage urbain de manière durable. Mais le déclin de Lauffen a débuté au XXe siècle. En 1947, le bâtiment était tellement endommagé qu’il a fallu construire un énorme mur de soutènement. En 1965, pour la première fois, une épicerie s’est installée au rez-de-chaussée de l’immeuble côté ville, cependant celle-ci a fermé à son tour au début du XXIe siècle. Depuis lors, de nombreuses parties du bâtiment étaient vides.

SITUATION AU MOMENT L’ACHAT

Après la fermeture de l’épicerie, le bâtiment a continué à se détériorer. Au moment de l’acquisition, l’immeuble était utilisé par la famille du vendeur comme une maison de vacances. Aux étages supérieurs, des chambres avaient été prêtées temporairement à une famille albanaise et à des proches. Les anciens magasins pour leur part étaient vides ou partiellement détournés de leur utilisation première et transformés en places de parking.

ARCHITECTURE

Le bâtiment aujourd’hui est dans le même état qu’au 16e siècle. Il a été conservé à son identique bien que de nombreux aménagements aient très légèrement modifié le tableau historique.

On trouve encore dans le grenier l’ancienne chaise qui n’avait été réparée qu’à certains endroits. Les nouvelles fenêtres sur la toiture viennent ternir l’impression générale. L’étage sous-jacent n’est plus reconnaissable que par les nombreuses parois de son ancienne structure. De nouvelles portes, une nouvelle cage d’escalier, une nouvelle répartition de l’espace obscurcissent le volume encore présent en dessous. Le rez-de-chaussée a été conçu pour être représentatif. Par l’entrée en pierre, on pénètre dans un couloir ouvert par une voûte croisée. Le plafond voûté a également été conservé dans l’une des pièces latérales. Toutes les autres pièces ont ou avaient une trame décorative qui n’a fort heureusement été que partiellement supprimée. A certains endroits, le plancher du sous-sol a été réparé et à d’autres on a rajouté par-dessus un plancher moderne. La cave, quant à elle, est encore très bien préservée. Avec des hauteurs sous plafond allant jusqu’à 5 mètres, elle témoigne du passé et de l’existence des maisons de sel. La sortie est édifiée en vieux murs de pierre gothique ouvrant sur Traun.

Il convient de mentionner en particulier les arcs qui relient la maison à l’ancien logement en fer forgé, également détenus par THE EUROPEAN HERITAGE PROJECT. La ruelle en résultat, entre les maisons, était l’entrée principale publique de la place de l’église à Traun.

ÉTAT STRUCTUREL AU MOMENT DE L’ACQUISITION

La maison n’était pas en bon état. A l’intérieur, de nombreux changements avaient été apportés, ce qui nécessitait un démantèlement. Plusieurs pièces présentaient des dommages dus aux infiltrations d’eau et étaient moisies en raison des espace vacants et de l’humidité. Sur le site de Traun, des parties du plâtre sont écaillées sur une grande surface de la façade. Des fissures visibles témoignent des dommages liés au tassement du bâtiment. Le bâtiment doit faire l’objet d’une expertise approfondie dans son ensemble.

ANCIENNE MAISON DU TRAUNREITER

“Behausung am Poschenstein”

Marktstrasse 18, construit en 1889

INFORMATIONEN

La “Maison du Poschenstein” est mentionnée pour la première fois dans un document de 1540. Des allusions encore plus anciennes dans le langage populaire laissent penser qu’il s’agissait d’une écurie destinée à abriter les chevaux des cavaliers de la Traun. La situation juste après les rapides de la Traun et juste à côté des quais de chargement devant les maisons des saliniers sur la Traun plaide en ce sens. Après l’arrêt de la production de sel dans la première moitié du 19e siècle, l’habitation a été transformée en une petite maison typique de Lauffen, avec une seule pièce, une cuisine et un vestibule, et un toit de type paysan. En 1889, un étage supplémentaire a été ajouté. Aucun élément architectural de l’ancien bâtiment historique n’est reconnaissable à l’extérieur, mais le bâtiment agrandi a été construit sur les murs de la construction d’origine. Vers 1895, le rez-de-chaussée et l’étage ont été harmonisés.

Enfin, en 2000, une modernisation a été effectuée (nouveau toit, nouvelles fenêtres, nouvelles conduites d’électricité et d’eau, nouveau chauffage), sans pour autant intervenir de manière significative sur l’aspect extérieur. Seul un avant-corps en bois, utilisé comme terrasse, agrandit l’accès à la Traun côté est.

Aujourd’hui, la Traunreiterhaus fait partie intégrante de l’ensemble situé au bord de la Traun, car elle clôt la série des maisons de saliniers en amont, tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique. Le cubage d’origine ayant été en grande partie conservé et la position stratégique entièrement préservée, l’ancienne Traunreiterhaus doit être considérée comme un élément indispensable du vieux Lauffens. La maison est une propriété familiale depuis 1850.

ANCIENNE MAISON DU MARKTRICHTER

“Hôpital al Impératrice Elisabeth”

Marktstrasse 19, construit au 15ème siècle

INFORMATIONEN

L’Histoire: Situation d’achat: Architecture: Mesures d’assainissement:L’ancienne “Atzmanndorferische bürgerliche Fertigerbehausung samt dabey befindlichen Keller und Vorhöfl”, aujourd’hui communément appelée “Armenhaus” ou plus simplement Lauffen n° 15, est sans doute le bâtiment profane le plus important du marché. Construit dès le 15e ou le début du 16e siècle, il est en tout cas le plus ancien bâtiment encore conservé après l’église paroissiale “Maria im Schatten”. Construit autour d’une imposante cour intérieure, il a d’abord servi de maison de saline représentative et fonctionnelle. Un grave incendie en 1754 a détruit une partie de la substance en surface, mais la cave et de nombreux éléments de construction, en partie gothiques, ont été conservés, même dans les superstructures. Le bâtiment a été reconstruit dans le style baroque de l’époque.

Lorsque la production de sel, c’est-à-dire le commerce monopolisé du sel, s’est arrêtée au milieu du 19e siècle, le bâtiment a également perdu son importance. Ce n’est qu’à partir de 1862 qu’il a été rouvert avec une nouvelle destination. La fondation de l’hôpital de l’impératrice Elisabeth y offrait un hébergement et une protection aux “pauvres sans abri”, selon l’acte de fondation. A partir de 1864, un “établissement de garde d’enfants” vint s’y ajouter. Avec la chute de la monarchie, la fondation a continué d’exister jusqu’à sa dissolution en 1939. Mais ce n’est que vers 1965 que l’activité a complètement cessé. Depuis lors, le bâtiment est resté en grande partie vide.Le bâtiment était la propriété de la ville de Bad Ischl lors de son acquisition par le European Heritage Project. Malgré une longue période d’inoccupation, la ville n’avait pas réussi à trouver une nouvelle utilisation. De nombreux projets ont finalement été abandonnés. Dernièrement, le projet d’y installer les archives du sel de la saline a échoué en raison de l’absence de subventions de l’UE. L’engagement du European Heritage Project a été précédé d’une longue procédure.

L’association du patrimoine de Bad Ischler s’est positionnée très tôt comme soutien du projet. Après des présentations devant le conseil municipal et le conseil de la ville et une consultation citoyenne organisée par la ville, au cours de laquelle plus de 70% des habitants de Lauffen se sont prononcés en faveur des plans de l’European Heritage Project, le bâtiment a finalement pu être repris fin 2020.Le bâtiment, qui a été modifié à plusieurs reprises, présente encore de nombreux éléments de la construction gothique d’origine, malgré les importantes modifications apportées au 19e siècle et avant le 18e siècle. On peut ainsi y trouver des voûtes en berceau et des voûtes d’arêtes avec des calottes, ainsi que quelques arcs en ogive d’origine. Dans la cour, les restes d’une arcade de style gothique tardif, qui a probablement été construite plus tard, sont clairement visibles. Les chambranles de fenêtres en marbre rouge témoignent d’un premier aménagement plutôt luxueux. D’anciens plafonds en lamellés-collés datant de cette époque, des éléments en stuc, en partie du 18ème siècle, ainsi que des aménagements baroques complètent la classification comme bâtiment particulièrement précieux. Les installations de caves avec de nombreuses voûtes sur plusieurs niveaux sapent à certains endroits les limites extérieures de la construction et ont donné lieu à de nombreuses spéculations au sein de la population locale sur des passages souterrains menant à la ruine de Wildenstein. Il est toutefois plus probable qu’il existe des liaisons par tunnels vers l’autre côté de la Traun.

Les décennies d’inoccupation ont considérablement endommagé la structure du bâtiment. Le toit s’était effondré dans certaines parties du bâtiment, de nombreuses fuites avaient considérablement affaibli la charpente et les charpentes. Certaines pièces n’étaient plus accessibles en raison de l’effondrement des plafonds.

La façade, dont les fresques étaient probablement l’œuvre de Moritz von Schwindt, s’était écaillée sur une grande surface et de nombreuses cavités s’étaient formées. Les fresques étaient devenues méconnaissables. Le bâtiment ne disposait d’aucun chauffage. L’eau et l’électricité ne répondaient pas aux normes de sécurité.En collaboration avec le service fédéral des monuments historiques, les travaux de diagnostic nécessaires ont été validés dans un premier temps. Pour 2021, il est prévu de réparer l’ensemble de la charpente et, le cas échéant, de refaire le toit, de rénover entièrement la façade et de réviser ou de compléter toutes les fenêtres.

D’ici la fin de l’année, l’aspect extérieur du monument devrait être rétabli. En 2022, les travaux intérieurs devraient commencer.

Dès la fin 2021, un musée de la crèche devrait être aménagé et ouvert au rez-de-chaussée.

LA MAISON SCHAUMBERGER

anciennement Hôtel de ville

Marktstrasse 15, construit 1741

Videobeiträge:

Lauffen im Salzkammergut – hier hat das European Heritage Project gleich mehrere Anwesen erworben und die Arbeiten sind bereits im vollen Gange. Wie weit die Sanierung und Instandsetzung fortgeschritten ist, sehen Sie im Video.