Le château Renaissance, avec sa construction d’inspiration méditerranéenne unique dans la région, est considéré comme le témoignage le plus significatif de la haute culture noble médiévale locale.

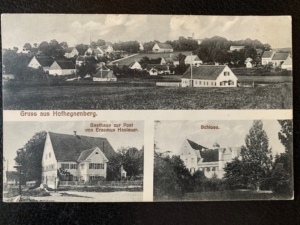

Stratégiquement situé sur la colline de Roßberg, la plus haute élévation entre Munich et le château d’Augsbourg – Hofhegnenberg est un lieu avec une histoire riche et une structure remarquable, dont un jardin de château, conçu par le célèbre paysagiste Peter Joseph Lenné, ingénieur jardinier impérial à la cour prussienne. Le château Renaissance, avec sa construction d’inspiration méditerranéenne unique dans la région, est considéré comme le témoignage le plus significatif de la haute culture noble médiévale locale, et a même servi de résidence aux ducs de Bavière-Munich de la maison Wittelsbach, la dynastie même qui, plus tard, régna comme rois de Bavière. La chapelle du château, consacrée à la Sainte Marie, reflète les valeurs et l’esprit de la région.

Comme une voûte secrète, elle révèle le mythe du miracle, avec l’icône de la Sainte Vierge Marie, qui couronne encore l’autel de la chapelle. Selon la légende, l’icône a été jetée dans les flammes par des soldats suédois pendant la guerre de Trente Ans. Mais le feu ne lui aurait causé aucun dommage. Pris de panique, les Suédois sont partis et, miraculeusement, Hofhegnenberg devint le seul château de la région épargné par le destin de la guerre. La légende, signe d’espoir, a fait du château et de sa chapelle un lieu de pèlerinage réputé. Aujourd’hui encore, cette impressionnante histoire attire des centaines de pèlerins qui assistent à un sermon et une procession en l’honneur de la Sainte Vierge.

MORE | LESS

Le parc immobilier avait subi des dégradations massives dues à l’humidité, au gel et à la moisissure qui nécessitaient un recours immédiat, car la perte totale de la structure des bâtiments constituait une grande menace. Le château était dans un état d’abandon qui tolérait très peu de délogement avant le début des dommages et de la défaillance totale. Plusieurs éléments de construction se sont déjà effondrés dans leur quasi-totalité, causant des dommages qui étaient dans une certaine mesure irréversibles.

Avec un plan de projet de conservation qui met en œuvre des mesures immédiates, le EUROPEAN HERITAGE PROJECT pourrait prendre les mesures nécessaires au cours d’un cycle de rénovation de six ans, qui a été mené à bien en 2014.

Les journées portes ouvertes, les diverses manifestations culturelles, comme les concerts, ainsi que le Kipferlmarkt, un marché de Noël caritatif qui a lieu début décembre, où les locaux du Hofhegnenberg sont décorés de manière festive, sont autant d’occasions de découvrir l’emblème officiel de la région qui s’est ravivé. De plus, les portes du château sont régulièrement ouvertes aux pèlerinages et aux services liturgiques.

ÉTAT DES LIEUX Á L’ACHAT

Après 600 ans passés aux mains de familles nobles et suite à de fâcheux investissements, le propriétaire aristocratique de Hofhegnenberg s’est retrouvé ruiné. Malgré les tentatives du propriétaire précédent de sauver sa demeure ainsi que sa fortune en vendant de grandes surfaces de terres, et réduisant ainsi sensiblement la propriété familiale d’incroyables 1000 hectares à tout juste 5 hectares, puis en vendant la plupart de l’inventaire du patrimoine familial ainsi que les antiquités du château, son plan s’est avéré vain. Il a fini être contraint à contracter une hypothèque légale impressionnante avec le fisc qui le menaçait déjà d’amorcer une procédure de faillite.

Au moment de l’acquisition par le EUROPEAN HERITAGE PROJECT, le délabrement dû à l’humidité, au gel et aux moisissures était plus qu’avancé. Par exemple, le chauffage généralement absent dans tout le bâtiment a entrainé des dommages dus au gel, impliquant ainsi un risque d’effondrement de toute l’aile nord du château. Dans le cas du bâtiment de la cour de ferme, les dommages structurels étaient en partie si avancés qu’une conservation était déjà hors de question, impliquant ainsi la démolition regrettable mais malheureusement inévitable de certaines parties. Au moment de l’achat, le défi majeur était de sauver un maximum de la structure du château. C’était une course contre la montre et un plan d’action immédiate devait être déclenché pour sauver le château et la cour de ferme.

DOMAINE: DES CHIFFRES ET DES DONNÉES

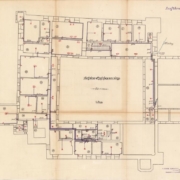

Le château de Hofhegnenberg est situé sur la colline de Roßberg, à environ 40 kilomètres au nord-ouest de Munich et 20 kilomètres au sud-est d’Augsbourg. Il se trouve à l’est du village de Steindorf dans la circonscription d’Aichach-Friedberg en Souabe (Bavière). Le domaine s’étend sur environ 5 hectares et comprend un parc clos de 3,5 hectares entourant le château ainsi que des terres agricoles au nord-est sur une surface de 1,5 hectares. Le complexe du château comprend trois bâtiments principaux, avec 3 tours supplémentaires, une porterie et une chapelle dans sa suite, formant ainsi une unité principale avec une surface utile de 4000 m2 et 2.500 m2 de surface habitable. De plus, un bâtiment annexe au nord-est se trouve également sur la propriété : une cour de ferme du 19ème siècle avec une surface utile de 10.000 m2.

HISTOIRE

14ème siècle : La construction d’un rempart

Tout laisse à supposer que la construction de la forteresse du Haut Moyen-Âge telle qu’elle existait à l’origine remonte au début du 14ème siècle, alors que la pieuse famille des Hegnenberg délaissait son château de « motte castrale » en lieu et place de la colline de Althengnenberg actuelle à tout juste 5 kilomètres de Hofhegnenberg. Les propriétaires éponymes du château de Hegnenberg, originaires sans doute de Haute Souabe, sont apparus pour la première fois dans un document officiel à la fin du 12ème siècle, avec comme vassaux de la vénérable famille des Welf, Engelschalk et Hermann von Hegnenberg. Les historiens supposent également que le château de Hofhegnenberg fut sans doute construit à la demande de la famille des Wittelsbach pour servir de rempart et de moyen d’intimidation contre l’évêché d’Augsbourg. Bizarrement, la première note écrite citant la forteresse en question remonte au 24 octobre 1354, dans laquelle le chevalier von Rohrbach lègue différents lopins de terre à la Cour d’Augsbourg, y compris neuf acres de terre au-delà du château-fort de « Hägniberg ».

15ème et 16ème siècle : D’un siècle d’administration infructueuse à la réapparition de la chevalerie sous Georg von Hegnenberg-Dux

Entre 1399 et 1540, Hofhegnenberg n’était plus dirigé par la famille Hegnenberg mais a été légué en fief d’un seigneur ducal à l’autre. Et c’est ainsi que la forteresse avait subi de lourds dommages avant que la propriété ne revienne aux mains de la famille emmenée par Georg von Hegnenberg-Dux (1509-1589) en 1542.

Georg von Hegnenberg-Dux a surtout connu ses lettres de noblesse en tant que Chevalier de la Croix de Bourgogne mais était surtout connu en tant que « Jeune et Fervent Georg » : il s’était déjà bâti une belle réputation à tout juste 15 ans « our avoir fait preuve d’un courage remarquable au cours de la guerre d’Italie entre 1521 et 1526. Il a ensuite sauvé le Saint Empire Romain Germanique et le Roi d’Espagne, Charles V (1500 – 1558), dans une embuscade à la bataille de la Goulette et a ainsi permis la conquête de Tunis par les Chrétiens en 1535. Cependant, avant que Charles V ne déclare la guerre à la France, Georg a demandé à être exempté de service pour enfin retourner sur ses terres en Bavière.

A son arrivée en 1542, il épousa une dame de la Cour, Wandula von Paulsdorf (? – 1551) et reçut de Guillaume IV, duc de Bavière (1493 – 1550) le château de Hofhegnenberg en fief. Guillaume IV et Georg n’étaient cependant pas de parfaits étrangers, puisqu’en réalité Georg était le fils illégitime du duc, une affaire quelque peu délicate mais bien heureusement gérée discrètement et justement. Au retour de Georg des champs de bataille de la guerre de Schmakalden en 1547, il servit de nouveau vaillamment pour l’Empereur Charles V Contribuant grandement à la défaite des opposant luthériens, il fut généreusement récompensé par son père, le duc de Bavière, et gouverneur nommé d’Ingolstadt, la fortification la plus importante stratégiquement de toute la Bavière. De plus, Georg reçut la précieuse accolade et devint Chevalier de l’Éperon d’Or en 1554. En 1557, l’aïeul de la famille des Hegnenberg-Dux put enfin achever les rénovations du château de Hofhegnenberg et s’y installer.

Aussi construite au cours du 16ème siècle, la chapelle St. Maria symbolise aujourd’hui le cœur même du château. D’un point de vue historique général, elle fait le lien entre les différents passés de la propriété et son présent. Bien évidemment, sans la chapelle, il semble qu’il manquerait un maillon à la chaîne ou du moins une explication à propos des transformations qui ont fait d’un fort stratégique un château représentatif.

La réussite de Georg von Hegnenberg-Dux finalement connut son apogée en 1575 lorsque le demi-frère de Georg et successeur du trône de Bavière, Albert V (1528 – 1579) le nomma gouverneur permanent d’Ingolstadt et lui octroya à lui et ses descendants un titre de propriété. La famille des Hegnenberg quitta ainsi son rang de vassal ordinaire pour entrer dans la haute noblesse, grâce à leur loyauté inébranlable envers les souverains, une liaison interdite et bien sûr les compétences stratégiques et la chevalerie de Georg.

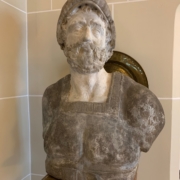

De nos jours, une grande épitaphe en marbre rouge de Georg von Hegnenberg-Dux se trouve dans l’annexe sud de St. Maria, la chapelle Wilgeforte adjacente construite deux siècles plus tard en 1751. L’épitaphe, qui honore la mémoire du chevalier infatigable, se trouvait à l’origine dans une église franciscaine près de Munich et fut installée à Hofhegnenberg au cours du 19ème siècle. Elle est entourée d’édicule Renaissance et représente le patriarche décédé de la famille des Hegnenberg dans une posture assurée et dynamique, un bras ballant et entièrement revêtu d’une armure.

17ème siècle: La guerre de Trente Ans et comment Hofhegnenberg devint un lieu de pèlerinage

Le 23 mai 1618, les deux régents royaux de Bohème et leur secrétaire furent défenestrés durant l’insurrection protestante qui eut lieu à l’hôtel de ville de Prague. Heureusement les trois fonctionnaires survécurent à leur chute de 21 mètres depuis le troisième étage. Cet incident entra dans les annales de l’histoire sous le nom de « Deuxième Défénestration de Prague » et marqua de façon tragique le début de la guerre religieuse de Trente Ans qui vit s’affronter Catholiques et Protestants entre 1618 et 1648, et ravageant toute l’Europe Centrale.

Parfois appelée la guerre de Suède, la guerre de Trente Ans représente un véritable tournant dans l’histoire allemande car elle a coûté la vie à un tiers de sa population, apportant mort, misère et destruction, et n’épargnant personne. Le chaos suivit la capitulation de Munich en 1632 dans les régions de Munich et d’Augsbourg. En effet, les Suédois envahirent et occupèrent les régions de Bruck et Wittelsbach par deux fois, entre 1632 et 1634 ainsi qu’entre 1646 et 1648, laissant chaque fois la région à feu et à sang.

Dans ce contexte, un incident particulier, un miracle en quelque sorte, se serait passé au château de Hofhegnenberg dans la circonscription de Aichach-Friedberg. Bien que non étayé de preuves concrètes, cet incident est relayé par la population jusqu’aujourd’hui. La légende dit qu’un escadron équestre suédois serait arrivé à Hofhegnenberg au cours d’une des invasions citées précédemment. Au-dessus d’un feu de camp installé dans la chapelle St. Maria, les hommes auraient alors fait cuire une volaille volée. On dit également qu’un des cavaliers aurait pris une icône de la Vierge Marie sur l’autel et l’aurait jetée dans les flammes. La légende dit qu’elle aurait brûlé durant trois heures mais que ni la chaleur ni la suie ne l’aurait abîmée, qu’elle n’aurait même pas noirci. Cela aurait tant énervé le soldat qu’il aurait retiré la Madone du feu et l’aurait jeté de côté dans une pléthore d’injures. Puis tout à coup, sa rage se serait transformée en panique et en toute hâte, les Suédois auraient rassemblé leurs affaires et auraient disparu. C’est ainsi que ni la chapelle, ni le château ne furent endommagés et qu’ils auraient été les seuls bâtiments à miraculeusement réchapper à cette guerre.

La Madone retrouva ensuite sa place sur l’autel de la chapelle où elle se trouve encore aujourd’hui. L’histoire de cet événement miraculeux se répandit ensuite au-delà des frontières de Hofhegnenberg et fit du château et de la chapelle un haut lieu de pèlerinage.

L’icône de la Sainte Vierge Marie gothique est la pièce centrale de l’autel de la chapelle et remonte au 15ème siècle. Elle représente la Madone assise et couronnée d’une auréole baroque, enrichie au 18ème siècle et décorée de 8 chérubins assis sur de gros nuages de cumulus, les arcades de l’autel entourant la représentation iconique de la vierge. Le retable remonte quant à lui à 1739. Les personnages jouxtant l’autel et représentant Saint Georges et Saint Nicolas ont tous deux été créés par l’iconographe bavarois Bartholomée Kriechbaum (1643 – 1692) au cours du 17ème siècle.

Les fresques baroques ornant les plafonds de la chapelle datent d’environ 1740 et représentent l’histoire de Sainte Marie comme un lieu de pèlerinage, ainsi que le miracle de la légende de la guerre de Trente Ans.

18ème siècle: Paix et prospérité au château de Hofhegnenberg

Perché sur la colline de Roßberg, le point culminant à mi-chemin entre Munich et Augsbourg, le château de Hofhegnenberg se situe en face d’un point d’observation au sud-ouest, s’élevant au-dessus des propriétés avoisinantes. Il dispose d’une cour de ferme sur ses terres, ainsi que d’un petit village et de quelques fermes juste en face. Le paysage y est idyllique avec ses champs bien rangés et ses arbres à perte de vue. Le château en lui-même est marqué par la parfaite symétrie dans l’agencement de ses arbres sur son flanc ouest et en moindre mesure sur son flanc est, la partie la plus large constituant un parc avec son jardin d’agrément et son pavillon en son centre, le tout encerclé de modestes douves permettant aussi bien au propriétaire du château qu’aux passants de profiter d’une vue dégagée sur la demeure et le généreux manoir.

La façade avant du château réalisée en panneau de bois attire les regards de loin. La vue invite les passants à admirer la porterie entourée de deux petites tours décoratives qui rendent le beffroi, situé juste derrière, un petit peu moins austère. L’ensemble des bâtiments est généralement dominé de structures rectangulaires, comprenant cinq bâtiments en toit à pignons, tous de taille différente leur donnant un aspect fantaisiste sans pour autant remettre en question la ligne générale de l’architecture. De plus, à part l’impressionnant beffroi, l’arrière du château est surmonté de deux autres tours, celle de gauche étant couronnée d’un toit en forme de bulbe, typique des régions alpines germanophones, et bien plus haute que celle de droite qui paraît bien timide en comparaison. Cette brève description des alentours pittoresques n’est en fait pas fondée sur un lieu réel mais bien sur une description âgée de 300 ans du château de Hofhegnenberg et datant de 1701. Elle représente la vision de Michael Wening, graveur de la Cour de son état (1645-1718).

Gravure sur cuivre de Hofhegnenberg par Michael Wening, 1701

Il semble bien improbable que les travaux de M. Wening soient une description fidèle historiquement parlant mais celle-ci devrait plutôt être prise avec des pincettes. En effet, Wening était connu pour apprécier différentes techniques que l’on appellerait de nos jours « mélange » ou pastiche puisqu’il tentait de combiner différents angles et perspectives sur un seul et même tableau. Mais ce n’était guère l’imposture ou un perfectionnisme irréel qui le motivaient comme on pourrait le faire en discutant d’un photomontage par exemple. En fait, son procédé créatif fut réellement victime de ses manques de moyens financiers qui ont poussé le graveur à fusionner en quelques sortes les faits et la fiction. On attendait de lui un gain de temps et d’argent puisque la gravure sur cuivre était très coûteuse et chronophage. En effet, il devait apporter autant d’aspects, d’angles et de facettes que possible dans une seule gravure. Cette tâche demandait plus de créativité et d’imagination qu’un simple artisanat.

En ce qui concerne l’origine et l’importance historique des gravures sur cuivre de Michael Wening, il existe un détail manifeste qu’il ne faut pas manquer de mentionner. Lorsque le duc Max Emanuel II (1662 – 1726) a commandé une topographie de la Bavière, il ne le faisait pas uniquement pour des questions d’études régionales et culturelles, mais pour une bien autre raison : la promotion de la Bavière partout ailleurs en exposant les richesses du pays. Puisque de larges contrées d’Europe Centrale et d’Europe du Nord portaient encore les stigmates de la destruction et de la désolation suite à la guerre de Trente Ans (1618-1648), il était primordial d’attirer de talentueux artistes, intellectuels, artisans, et même de riches investisseurs. Le développement économique et politique de la Bavière devait aller de l’avant tandis que d’autres pays ne s’étaient pas encore remis de la guerre. Et pour cela un catalogue détaillé et illustré était sans doute bien plus convaincant que n’aurait pu l’être toute brochure même très détaillée. Et des lieux tels que Hofhegnenberg avec sa magnifique cour de château incarnent parfaitement l’esprit derrière le projet de Max Emanuel.

A l’exception du début des guerres de coalitions contre la France révolutionnaire et contre Napoléon, qui n’ont en fait pas touché la Bavière avant 1779 grâce à la politique de neutralité du duché, on peut dire du 18ème siècle qu’il était un siècle plutôt calme, une période heureusement paisible pour le château de Hofhegnenberg, qui connut son apogée au moment où la branche des Dolling dans la famille des Hegnenberg reçut le titre de comte en 1790. La même année, la porterie ouest fut modifiée dans le style néo-gothique et ce fut en réalité la dernière modification majeure apportée à la structure de l’édifice.

Du 19ème siècle à nos jours À la merci de la Révolution Française

Napoléon Bonaparte (1769-1821) et les guerres de coalitions qui eurent lieu entre 1792 et 1815 ont définitivement laissé leur empreinte sur la Bavière et Hofhegnenberg. De profonds changements s’en suivirent après la décision de Maximilien IV (1756-1825) et Napoléon de former une alliance franco-bavaroise en 1801.

D’un côté, en 1802, Maximilien, duc de Bavière, grandement influencé par le siècle des lumières, a lancé un grand programme de sécularisation du pays sous l’égide du ministre progressiste Maximilien von Montgelas (1759-1838). Il en résulta la dissolution et dépossession de tous les monastères et abbayes, ainsi que de toutes les institutions ecclésiastiques. Cette sécularisation eut pour conséquence un des plus grands tournants dans l’histoire de la Bavière. Cette décision historique n’a pas épargné St. Maria, la chapelle du château Hofhegnenberg, lui retirant subitement son importance et mettant fin à un lieu de pèlerinage historique centenaire.

D’un autre côté, l’alliance avec la France napoléonienne a propulsé la Bavière du rang de duché à celui de royaume en 1806. Cependant, ceci engendra également la domination grandissante du pays reflétée par l’annexion de territoires tels que la Souabe, la Franconie et certaines parties du Palatinat ou par le passage de Maximilien du rang de duc à celui de roi de Bavière.

Les jardins du château reflètent également l’esprit égalitaire et éclairé qui a régné sur Hofhegnenberg au cours de ce dernier siècle florissant, lorsque la décadence Baroque a fini par laisser place à la sérénité plus sublime que la nature inspire.

La plupart des changements côté jardin ont été effectués par Peter Joseph Lenné (1789-1866), paysagiste du 19ème siècle et ancien protégé de Friedrich Ludwig von Sckell (1750-1823), créateur de génie d’un des parcs urbains les plus grands du monde, le Jardin Anglais de Munich. Lenné n’était cependant pas sans reste et non seulement maîtrisait l’art de la conceptualisation des jardins mais a aussi apporté sa propre touche en réintroduisant dans ses projets des géométries françaises plus strictes et en les mêlant à des paysages plus naturels et idylliques. À tout juste 26 ans, Lenné fut appelé à la cour de Prusse par le roi Frédéric-Guillaume III (1770-1840), et devint plus tard même Jardinier Impérial en Chef.

Au cours de sa carrière, il réalisa des projets tels que le zoo de Berlin et la re-conceptualisation de Sanssouci. Mais Lenné a avant tout commandé la réfection totale et l’ajout d’espaces verts dans et autour de la ville de Potsdam et Berlin. Il a révolutionné l’environnement et les lieux de détente urbains comme aucun autre de ses pairs européens et reste encore aujourd’hui une source d’inspiration pour les paysagistes contemporains. Sur une surface de 5 hectares, le château Hofhegnenberg est un des projets relativement petits de son répertoire, tout en étant un de ses derniers ouvrages. Le charme des jardins du château Hofhegnenberg est plus subtil mais tout aussi exceptionnel et prouve bien le développement créatif de Lenné.

Un des descendants les plus illustres de la branche des Hegnenberg-Dux, un propriétaire du château Hofhegnenberg, était Friedrich von Hegnenberg-Dux (1810-1872), le politicien bavarois. Suivant les principes européens, cités plus haut, qui ont été remis à l’ordre du jour et ont révolutionné le climat politique et philosophique continental, il fut représentant au parlement bavarois. Il devint également le premier président de la seconde chambre du parlement, siège qu’il occupa jusqu’en 1857. Bien que lui-même noble, il fut un des leaders libéraux du parlement et soutint largement un nouveau courant politique national. Cet esprit libéral finit par le pousser à devenir membre du parlement de Francfort, le premier gouvernement élu librement en Allemagne qui s’établit durant la Révolution Allemande entre 1848 et 1849. A sa retraite, il devint secrétaire d’État de Bavière et Ministre-Président en 1871 et resta en fonction jusqu’à sa mort l’année suivante.

De par le mariage du baron Otto von Gebsattel (1855 – 1939) avec la dernière descendante de la lignée, la comtesse Franziska von Hegnenberg (1848 – 1868), les Gebsattel devinrent les seigneurs et propriétaires du château Hofhegnenberg en 1902.

Au cours de l’histoire, la population du Hofmark du château, un type bien particulier de manoirs de la région, était souvent indigente. Un grand nombre d’habitants étaient dans le besoin et avec eux croissait le nombre de mendiants, dépendant alors largement de la bienveillance de leurs seigneurs. Il est intéressant de noter que ce qui différenciait la dynamique politique des départements administratifs du Hofmark de Bavière, des branches salzbourgeoises ou encore autrichiennes du Saint Empire Germanique était l’électorat de Bavière.

Contrairement aux deux autres systèmes féodaux, l’électorat de Bavière reposait moins sur la servitude et plus sur la confiance mutuelle et l’administration systématique. La Bavière semblait ainsi quelque peu « exotique » puisque plus de la moitié de son territoire n’appartenait pas directement aux ducs de Bavière. Il en résultait une répartition libertaire des responsabilités et donnait ainsi inofficiellement à la noblesse locale le pouvoir sur les terres, leur donnant ainsi une autonomie indirecte. La prise en charge des pauvres au Hofmark n’était pas tant institutionnelle. Par exemple, l’aumône était une pratique très répandue parmi les seigneurs de Hegnenberg-Dux en collaboration avec le Clergé local au cours des 18ème et 19ème siècles car il cherchait à contrôler le nombre croissant de mendiants. C’est ainsi que les barons Gebsattel prenaient cette partie de l’histoire très au sérieux en prenant soin d’intégrer la charité dans leurs actions quotidiennes. Cette tradition fut perpétuée par les derniers propriétaires qui établirent une vente de bienfaisance de biscuits à la période des fêtes.

INFORMATIONS PRÉCIEUSES ET CURIEUSES

Salles des armures

La salle des armures, récemment rénovée attire tous les regards. La pièce à proprement dite a été construite au 17ème siècle et a subi plusieurs modifications dont la dernière en date en 1752. Elle est située dans l’aile sud du château, entre le premier et le deuxième étage juste au-dessus de la chapelle. Ses murs sont recouverts du sol au plafond de boiseries peintes de couleurs vives. Le chronogramme historique représente près de 200 armoiries de familles nobles régionales et européennes, mais quelques armoiries fictives y ont également été ajoutées, sans doute pour donner au propriétaire un air plus cosmopolite et exotique. Le hall à l’illustration plus élaborée et plus extravagante, est la quintessence de la décoration d’intérieur noble d’apparat, de mise en scène et de savoir-vivre. Il s’agit là incontestablement d’un portail ouvrant ses portes sur l’histoire. Cependant la salle des armures n’a jamais été destinée à régaler les yeux avides de culture. Elle remplit aussi la mission de convenance puisqu’elle sert également de vestibule à la salle d’audience dite de petite justice. Cette salle d’audience a traité jour après jour des poursuites civiles et des affaires de petite délinquance, généralement réglées par des amendes et de légers châtiments corporels. Elles étaient en général traitées par des autorités secondaires ou les seigneurs du manoir qui étaient supérieurs à leurs serfs ou servants devant la loi.

Michael Wening

À l’instar de son illustration de Hofhegnenberg, Wening créa environ 1000 vedute de villes, châteaux et monastères bavarois rassemblées dans une topographie en 4 volumes « Historico- topographica descriptio Bavariae », pour le compte de Maximilien II Emanuel (1662-1726), électeur de Bavière. Les gravures d’anthologie qui furent crées entre 1701 et 1726 ont été accompagnées de descriptions textuelles rédigées par un contemporain de Wening, Ferdinand Schönwetter, un père jésuite. Pour les intellectuels d’aujourd’hui, l’ « Historico- topographica descriptio Bavariae » est une œuvre majeure qui a joué un rôle primordial dans le développement de la topographie. Ainsi, le travail de Wening n’a non seulement gagné en importance sur la base de sa topographie mais aussi de par ses interprétations méticuleuses de l’art de vivre bavarois à l’orée du 18ème siècle. Ses « scènes de genre » représentant des scènes quotidiennes anecdotiques de la ville ou de la campagne dépassent souvent les limites du statut social, portrayant aussi bien mendiants que nobles. Compte tenu de la pertinence historique de Michael Wening, il est d’autant plus important de mentionner qu’une copie du « Historico- topographica descriptio Bavariae » se trouve dans les collections du château.

En comparant l’état du château tel qu’il est aujourd’hui, avec l’apparence qu’il revêtait au début du 18ème siècle, on constate des changements particulièrement visibles dans les paysages : le jardin d’agrément et son pavillon, dont la restauration est prévue dans un avenir proche, le grand rempart tout autour du domaine du château, la géométrie stricte et baroque ont tous laissé place à une décontraction clairement structurée et inspirée par la nature. Le petit bois d’origine est resté et les sentiers historiques ont désormais été rafraîchis, donnant aux habitants du château l’occasion de profiter d’agréables promenades dans le parc. Des parties des anciennes voûtes de remparts, de terrassements et de redoutes existent encore de nos jours. La cour de ferme rectangulaire a été déplacée du sud-ouest au nord-est, et la plupart des bâtiments remontent au dix-neuvième siècle.

Ancien cimentière

Le domaine du château Hofhegnenberg n’a pas encore dévoilé tous ses mystères. Pendant longtemps, on a cru que les remblais situés au sud de la propriété étaient un ancien cimetière. Un indice majeur, ou du moins une raison supplémentaire pour étayer une telle hypothèse est le fait qu’il est recouvert de tilleuls centenaires et que le tilleul était un arbre sacré pour les Teutons et qu’il se trouve souvent dans les cimetières. Un signe évident de respect et distinction, il était également typique pour les enterrements parmi les tribus germaniques. En effet, on enterrait les membres les plus distingués, tels que les chefs et les druides, sous un grand remblai dans des chambres funéraires situées au-dessous. Souvent, des objets funéraires étaient ensevelis avec les morts, tels que de la nourriture, des cadeaux précieux, des vêtements, des bijoux et des armes. Des recherches utilisant des radars à pénétration de sol ont fini par apporter la preuve et étayer cette théorie, sans pour autant abîmer ou même mettre en danger le contenu du patrimoine encore présent ou quelque autre trésor archéologique. En fait, il n’est pas improbable que cette théorie s’avère correcte puisque des découvertes archéologiques ont été faites dans cette zone, aujourd’hui la circonscription de Aichach-Freidberg, et celles-ci prouvent bien que cette région a été habitée pendant au moins dix mille ans. De plus, des documents prouvent que des tribus germaniques de l’Alemanni et des Bavarois se sont installées dans cette région vers la fin du 5ème siècle et au début du 6ème siècle à la fin de la présence romaine sur la région de « Raetia ».

La vieille brasserie et les passages secrets

La cour de ferme jouxtant le château qui se trouvait autrefois à l’ouest de la propriété, fut reconstruite au 19ème siècle au nord et agrandie. Un tel déplacement de la ferme peut se justifier par le fait qu’un feu ravageur s’est déclaré en 1877 dans l’ancienne brasserie, laquelle fut également déplacée à l’ouest. De plus, l’incendie a fait naître la nécessité d’une caserne de pompier qui fut créée la même année. De nombreuses voûtes et salles se dissimulent sous le bâtiment actuel de la brasserie. Elles sont installées sur 2 étages en sous-sol et excédent même largement le besoin de stockage des plus grandes brasseries. Ce qui explique pourquoi il existe encore des théories à propos d’une usine secrète de munitions nazie. Il existe encore un large réseau de tunnels avec des sorties de secours secrètes sous la cour de ferme. Mais la plupart de ces passages ne sont plus accessibles car ils se sont soit effondrés, soit ils ont été murés. Des experts de la région ont longtemps émis des hypothèses quant à ces passages secrets, pensant qu’ils menaient à l’origine au village de Althengnenberg ou bien même jusqu’à Kissing près d’Augsbourg à 14 kilomètres de là. Il n’est pas étonnant que ces secrets et mystères ont poussé certains à penser avoir vu un fantôme revêtant la forme d’une femme blanche hantant les coins et recoins de ce réseau de couloirs souterrains.

ARCHITECTURE

Structure générale

Les historiens pensent que Hofhegnenberg a été en majorité construit par la famille des Witellsbach, comme officiellement documenté dès 1354. Deux siècles plus tard, la forteresse médiévale a été remplacée par un château de cour. En particulier son architecture Renaissance rappelait davantage les paysages méditerranéens. Il représente non seulement une construction atypique pour la région mais est absolument unique dans la circonscription de Aichach-Friedberg en Souabe. Il représente la transition entre une forteresse médiévale de défense à un château résidentiel, donc sans fortification et protection mais plutôt créant des espaces intérieurs destinés une vie sociale.

Le château Hofhegnenberg est caractérisé par une structure générale d’exception mêlant divers styles architecturaux composés d’éléments stylistiques allant du Moyen-Âge à la Renaissance, au Baroque voire même au Néo-Gothique. On y trouve divers éléments remontant au 16ème et 17ème siècles, tels que les armures de la famille noble des Hegnenberg ornant différentes parties de la façade. Une d’entre elles peut être admirée dans la cour intérieure près du grand portail de bois menant à la chapelle St. Maria, se trouvant dans l’aile nord du château. Ce tableau de pierre en particulier remonte soit à 1623, soit à 1628. Sa date de création ne peut être déterminée avec précision car les gravures sont trop érodées pour les lires correctement.

Le complexe principal du château se divise en 4 ailes et est composé principalement de structures rectangulaires. Il comprend cinq bâtiments en toit à pignons, tous de taille différente avec un beffroi surplombant toutes les autres structures ainsi qu’une porterie modifiée de style Néo-Gothique à l’est, flanquée de deux tours plus basses, l’une d’entre elles possédant un toit en forme de bulbe. La cour de ferme adjacente se trouvait jadis à l’ouest de la propriété mais fut déplacée et entièrement reconstruite au cours du 19ème siècle au nord, là où elle se trouve encore aujourd’hui.

Comme mentionné plus haut, la forteresse Hofhegnenberg a été transformée en château. Ceci eut lieu après que Georg von Hegnenberg-Dux a reçu le manoir en fief en 1542.

Les rénovations du château s’achevèrent en 1557. Les détails concernant cette période se retrouvent encore aujourd’hui dans l’architecture du château tout entier. Des analyses dendrochronologiques du bois de la toiture le placeraient au milieu du 16ème siècle et confirmeraient ainsi ses origines.

Mis à part le complexe du château, le paysage de jardin alentour du 19ème siècle représente à lui seul un lieu de patrimoine. Conceptualisé par Peter Joseph Lenné, le Jardinier Impérial en Chef à la Cour de Prusse et paysagiste de génie, il est relativement petit avec ses 5 hectares de surface, et reste un projet plus subtil de son répertoire mais il est le témoin de sa touche personnelle unique alliant des géométries françaises strictes à un paysage naturel et idyllique. Un monoptère baroque, comme représenté dans les gravures dans le cuivre de Michael Wening, est à l’étude dans les proches environs des écuries.

La chapelle St. Maria

Ancien site de pèlerinage, la chapelle St. Maria qui fut à l’origine bâtie au cours des rénovations du 16ème siècle, sert aujourd’hui de lien entre les différentes périodes de construction et époques stylistiques de Hofhegnenberg. Située au rez-de-chaussée de l’angle sud-ouest du château, la chapelle carrée mesure 10 mètres sur 10 et possède un pilier central et est surplombée de quatre voûtes en croisée d’ogives. Cependant l’icône gothique représentant la Vierge Marie, tout comme se nomme la chapelle, qui prend le centre de l’espace saint en couronnant son autel, reste en elle-même la plus vieille relique d’Hofhegnenberg. Les origines de la Madone remonterait aux alentours de la deuxième moitié du 15ème siècle et son auréole dorée, appelée « retable », a été ajoutée en 1739. Provenant d’une époque où la chapelle St. Maria était un lieu de pèlerinage connu et apprécié, on y trouve également une collection exceptionnelle de vêtements liturgiques, de couronnes et de sceptres du 18ème siècle qui sont encore utilisés pour revêtir l’icône pour les différentes fêtes catholiques. De plus, les objets liturgiques sacrés, les « vasa sacra », et les objets séculaires, les « vasa non sacra », qui sont utilisés pour la Sainte Messe à la chapelle St. Maria, tels qu’un ostensoir, un calice ou un encensoir, font partie de l’inventaire d’origine provenant du 18ème siècle. La chapelle baroque impressionne de par son autel orné dorures à la feuille et autres décorations réparties harmonieusement dans toute la pièce. L’autel est orné de huit chérubins assis sur de gros nuages cumulus, les arcades de l’autel entourant la représentation iconique de la Madone. Deux figurines à taille réelle en bois se trouvent également de chaque côté de l’autel, représentant Saint Georges et Saint Nicolas, toutes deux créées par l’iconographe bavarois, Bartholomée Kriechbaum. Les noms du créateur de la sculpture baroque représentant l’archange Michel à gauche de l’autel, ainsi que celui de l’artiste qui a sculpté l’iconographie du Christ crucifié, stigmatisé et martyr qui se trouve au mur en face de l’autel sont tous deux inconnus. Les fresques décorant le plafond de la chapelle qui datent de 1740 environ, illustrent l’histoire de St. Maria en tant que lieu de pèlerinage et dresse le portrait de la miraculeuse légende de la Madone de Hofhegnenberg durant la guerre de Trente Ans. La chapelle de Wilgefortis à côté, construite en 1751, soit deux siècles après la chapelle principale, abrite une épitaphe en marbre rouge de Georg von Hegnenberg-Dux, entourée d’un édicule Renaissance. L’épitaphe se trouvait à l’origine dans l’église franciscaine près de Munich mais a été déplacée au cours du 19ème siècle et installée à Hofhegnenberg.

Élements caractéristiques

Le beffroi autrefois effondré dans l’angle sud-ouest révèle un bossage au pied, bien que visuellement séparé du reste de la superstructure par un joint visible incorporé au briquetage du beffroi. Un des détails les plus intrigants à propos du beffroi se trouve dans la partie inférieure de la construction car il était construit comme un palais, un bâtiment prestigieux contenant une grande salle au premier étage, un peu à la façon des « aula » romaines, avec des murs mesurant plus de deux mètres d’épaisseur. Les arcades dans la cour intérieure, donnant sur l’est, sont également les témoins d’un style Renaissance prédominant à Hofhegnenberg. Quatre grandes voûtes en croisée d’ogives sont soutenues par de simples piliers au rez-de-chaussée de l’aile ouest, et la façade de fenêtres du premier comprend six plus petites voûtes rondes soutenues par des colonnes toscanes et formant une galerie ouverte. On choisit un indigo pâle pour les magnifiques et délicats ornements des colonnes de la galerie et les parapets.

Selon le bureau de protection du patrimoine, l’aile sud et sa salle des chevaliers furent construites au 17ème siècle. Ici, des dalles en pierre de Solnhofen, une roche calcaire originaire de cette région et datant du Jurassique, recouvre encore de nos jours les sols d’origine ainsi que tout le premier étage.

Le lourd poêle en faïence vernis noir du 16ème siècle au centre de la salle est un des plus vieux objets du château. Il reste cependant encore indéterminé où il se trouvait à l’origine puisqu’il précède d’un siècle la salle des chevaliers. Les encadrements de porte sont d’autres détails spécifiquement Renaissance, ainsi que les deux armoires typiquement bavaroises du 16ème siècle. De plus, il existe un passage secret menant de la salle des chevaliers à celle des armures, située juste au-dessus de la chapelle. Cette salle a été construite au 17ème siècle et a subi quelques changements en 1752. Les murs de cette salle sont couverts de boiseries entièrement peintes et recouverts d’un chronogramme historique représentant presque deux cents ans des plus anciennes armoiries du monde provenant de familles nobles de la région et de l’Europe toute entière mais aussi quelques-unes fictives qui y ont été ajoutées.

Les deux peintures baroques signées Franz Joachim Beich (1666 – 1748) qui excellait dans la peinture de paysages et batailles font partie des quelques rares objets de l’inventaire d’origine d’Hofhegnenberg qui ont été conservés. Aujourd’hui, les peintures décorent les murs du « salon rouge » dans l’aile nord du château et sont exposées aux côtés d’autres œuvres de Beich que le EUROPEAN HERITAGE PROJECT a pu acquérir et intégrer à leur collection. Le EUROPEAN HERITAGE PROJECT a eu la chance de pouvoir racheter deux canons portant les armoiries de la famille des Hegnenberg-Dux qui sont désormais exposés dans la cour intérieure.

ÉTAT STRUCTUREL AU MOMENT DE L’ACQUISITION

Comme mentionné plus haut, lorsque le EUROPEAN HERITAGE PROJECT a acheté Hofhegnenberg en 2008, la propriété était dans un état de délabrement avancé. Entre autres choses, la tour du beffroi dans l’angle sud-ouest du château s’était effondrée et le toit de la cour de ferme était décrépit. L’aile est de la ferme avait subi des dommages irréversibles, à tel point que le bâtiment jouxtant l’ancienne brasserie a dû être détruit. Du fait du manque de maintenance un des contreforts du château menaçait de s’effondrer, mais heureusement, il a pu être sauvé à la dernière minute.

L’humidité étant une des causes principales des dommages, elle était l’obstacle majeur auquel il fallut faire face et contrecarrer aussi vite que possible. En effet, c’est surtout l’humidité qui a causé d’inimaginables dégâts pendant une vingtaine d’années, puisque les fenêtres du château avaient été gravement endommagées et que le château entier n’avait pas été chauffé ; en fait, le chauffage, mis à part deux chaudières à mazout, était inexistant. En somme, on peut dire que tous ces facteurs se sont enchaînés à la façon d’un effet boule de neige, l’absence de chauffage amenant l’humidité, le gel et les dégâts des eaux qui à leur tour ont engendré des dégâts dans la façade, le système de canalisation, la maçonnerie comme par exemple l’écaillage dû à l’expansion provenant de l’infiltration et du gel, aggravant encore l’état structurel déjà médiocre. De plus, l’évaporation de l’humidité a causé une salinisation accrue de la maçonnerie. Une fois que le EUROPEAN HERITAGE PROJECT a lancé le considérable processus de rénovation, il était primordial de reconstruire la structure d’origine du château aussi fidèlement que possible. L’ambition majeure était là de préserver et d’honorer l’histoire du manoir, sans la rejeter, ni la détruire, mais en en conservant minutieusement les moindres détails.

MESURES DE RESTAURATION

Un carnet de bord détaillé de chaque pièce a été établi pour documenter l’état des lieux exact de chaque pièce au sein du bâtiment historique, avant et après les travaux de rénovation, en accord avec les spécifications du bureau de gestion du patrimoine culturel. Pendant la phase de rénovations, une attention toute particulière a été portée aux moindres détails. Par exemple, les égouts en mauvais état de la cour intérieure ont été remplacés par des canalisations en cuivre plus adaptées. Le système d’évacuation des eaux comprend également une petite fantaisie, à savoir les gargouilles néo-gothiques dans les angles qui sont suffisamment petites pour ne pas être considérées comme élément visuel perturbateur. Des détails simples mais précis qui font toute la différence en redonnant à la propriété tout son charme.

Élemets structurels

Des analyses dendrochronologiques des boiseries, telles que des poutres de bois, ont été effectuées pour déterminer les âges exacts des structures simples et des éléments. Elles n’étaient pas seulement importantes du point de vue historique mais elles permettaient également de garantir l’usage de mesures plus sûres et fiables, de connaître par exemple avec précision où les ancrages étaient placés dans les murs pour apporter un soutien maximum. Ceci s’est avéré indispensable lorsque la cuisine du château a été déplacée vers les anciennes écuries. Comprenant à l’origine quatre pièces, ses murs ont été abattus pour créer un grand espace ouvert. L’originalité de cette pièce, autrefois surplombée d’un plafond plus haut atteignant l’étage supérieur, a pu être conservée et donne désormais à la cuisine un charme tout particulier. Des renforts en acier ont été ajoutés aux soutiens apparents pour renforcer davantage les voûtes légèrement décrépites.

Malheureusement, un des bâtiments de la cour de ferme n’a pas pu être sauvé et a dû être démoli, en raison du toit entièrement effondré. La majeure partie de la cour de ferme a pu cependant être reconstruite et abrite désormais les écuries et un étalon. La brasserie historique a été également reconstruite et sa toiture rénovée entièrement.

Toiture et charpente

La toiture et la charpente du bâtiment principal ont été rénovées dans le même style que les bâtiments de la cour de ferme. De même, l’ancienne chancellerie a été reconvertie pour lui donner aussi plus de fonctionnalité. Elle abrite désormais des appartements meublés dans l’aile ouest du château. Pour l’extension de la toiture à cet endroit, des lucarnes ont dû être soit agrandies soit ajoutées. Quatre unités ont été déterminées et adaptées selon l’anatomie des poutres existantes. Chaque unité s’étend sur deux étages et comprend désormais une salle d’eau et des sanitaires individuels.

Chauffage

Pendant la phase de rénovation des sols, un chauffage au sol a été installé car, contrairement aux radiateurs ordinaires, cette solution permet de conserver l’aspect d’origine des pièces. Les appartements dans les combles ont été équipés de chauffage au sol et également au mur. Pour permettre une bonne et confortable fréquentation durant les mois froids de l’hiver, un chauffage basse consommation a également été installé dans la chapelle St. Maria.

Restauration

Bien sûr des mesures de maintenance de base, visibles à l’œil nu, ont dû être entreprises, comme une réfection totale de la façade et de la toiture. Si l’on compare l’état général du château tel qu’il était auparavant et tel qu’il apparaît aujourd’hui, la différence saute aux yeux. La façade autrefois ternie et sans éclat est désormais lumineuse et reflète la lumière ambiante extérieure. On opta pour un beige doux et chaud en teinte dominante et pour un orange brûlé vibrant pour les détails ornant les éléments baroques et Renaissance en enfilade du château qui collaborent harmonieusement avec le toit à pignons et à pans en tuiles rouges.

Sols

La salle des chevaliers désormais rénovée joue un rôle essentiel dans l’attrait retrouvé d’époques depuis longtemps oubliées. Ici, les dalles en pierre de Solnhofen, une roche calcaire originaire de cette région et datant du Jurassique, ont été conservées et recouvrent encore aujourd’hui les sols. Certains carreaux cassés ou manquants ont été remplacés. Pendant la réfection du petit salon de maître, le souci principal était de changer le moins de choses possible, mais ceci fit appel à beaucoup de créativité, surtout quand on en vint à l’installation du chauffage au sol.

Portes et fenêtres

Les anciens encadrements de portes ont été conservés et restaurés à l’aide de techniques artisanales afin de garder les portes d’origine. Ceci représenta un défi majeur puisqu’il s’avéra particulièrement difficile de respecter les réglementations de sécurité incendie en vigueur. A la demande du bureau de protection des monuments historiques, des baies vitrées supplémentaires ont été installées pour protéger les vitrages d’origine. Durant cette phase, le point de rosée a été mesuré avec précision afin d’éviter la condensation et aussi conserver les progrès obtenus, comme la diminution voire l’élimination totale des moisissures.

Maçonnerie

Une des mesures de restauration les plus exigeantes entreprises au cours des travaux de rénovation du château était la reconstruction du beffroi Renaissance détruit dans l’angle sud-ouest. Il s’agissait là d’une tâche à laquelle le EUROPEAN HERITAGE PROJECT a souhaité s’attacher dès le début. Mais elle s’avéra être la toute dernière à être achevée. Finalement, c’est bien selon les anciens plans de construction que le symbole autrefois perdu du château a pu ressurgir dans toute sa beauté en 2012. Il s’agit là d’une solution élégante et attentionnée pour honorer le passé qui trouva son chemin à travers les briques du beffroi, révélant ainsi le bossage d’origine au pied, bien que visuellement séparé du reste de la superstructure par un joint visible incorporé au briquetage du beffroi. En montrant les jointures entre ancienne et nouvelle maçonnerie, on voulut créer un contraste, rappelant aussi la détérioration temporaire de la tour.

Reconstruction du beffroi

En ce qui concerne la maçonnerie, de nombreuses cloisons ont dû être abattues, les pièces mises à nue pour installer des renforts en acier dans les soutiens exposés afin de renforcer les structures décrépites. Les cloisons ont été également isolées. Le briquetage extérieur nécessitait une réfection totale, en commençant par enlever les éléments fragilisés qui seront plus tard reconstruits, rejointés et fortifiés ou bien entièrement remplacés en utilisant des matériaux d’origine.

Une attention toute particulière a été portée sur les arcades Renaissance de la cour de ferme. Bien que quatre voûtes en croisée d’ogives soutenues par de simples piliers sont visibles dans les escaliers du rez-de-chaussée de l’aile ouest, les fenêtres avant du premier, juste au-dessus devaient encore révéler quelques secrets.

Six voûtes rondes plus petites soutenues par des colonnes toscanes et formant une galerie ouverte étaient dissimulées derrière des murs que l’on a ensuite abattus. Toute la galerie a donc été dévoilée et reconstruite pour révéler à nouveau une galerie Renaissance. Désormais agrémentée de fins ornements rappelant la Chine traditionnelle, les colonnes de la galerie et les parapets reflètent enfin l’âge d’or du château. Cet indigo choisi avec soin réapparaît dans la peinture des portes du château, proposant ainsi une image homogène et gracieuse. Le petit salon de maître dans l’aile ouest a également retrouvé son aspect d’origine. La séparation en diverses petites pièces et le détournement temporaires ont pu être inversés en abattant ici aussi des cloisons intérieures.

Restaurations (arts et artisanat, stuc, fresques, etc.)

Les archives d’histoire de l’art et archéologiques qui ont été rassemblées au cours des travaux de rénovation ont permis une conservation précise et une restauration des matériaux et motifs utilisés pour les sols, des peintures murales, des pigments etc. Grâce à ces procédés compliqués, la partie la plus complexe des travaux de restauration a été une véritable réussite : la revitalisation du véritable joyau du château, l’ancien haut lieu de pèlerinage qu’était la chapelle St. Maria. Située au rez-de-chaussée de l’angle sud-est du château, telle un trésor enseveli, elle a été, révélée tout à coup derrière une lourde porte en bois. La petite chapelle carrée ne mesure que 10 mètres sur 10, possède un pilier central avec des voûtes en croisée d’ogives au-dessus. Malgré sa petite taille, le mélange des styles architecturaux de la chapelle Renaissance-Baroque charme de par sa glorieuse décadence et ne doit pas être sous-estimée. La chapelle entière et son autel sculpté ont été reconstruit fidèlement, y compris les fragiles dorures à la feuille. Les éléments de l’autel brillant désormais de mille feux et les ornements répartis avec harmonie dans toute la pièce reflètent les doux rayons de lumière venant de l’extérieur tandis que les fresques restaurées aux tons pastel donnent une impression de légèreté transcendantale.

UTILISATION ACTUELLE ET PROJETS FUTURS

Hofhegnenberg a toujours été un espace à caractère moins restrictif et plus égalitaire. C’est cet attrait historique distinct de la propriété que le EUROPEAN HERITAGE PROJECT a essayé non pas de refléter et assimiler mais d’apprécier profondément et respecter. Ceci nous permet une fois encore de parcourir le passé et le présent dans ce lieu si particulier que des propriétaires nobles, leurs courtisans et leur entourage autrefois connaissaient.

Hofhegnenberg ouvre encore ses portes de temps à autre pour les classes des écoles environnantes ou pour des événements liturgiques tenus à la chapelle St. Maria. Elle accueille près de 1.000 pèlerins. Celle-ci est ouverte par exemple au public en mai pour des sermons de dévotion et les processions qui s’ensuivent en l’honneur de la Vierge Marie. De plus le EUROPEAN HERITAGE PROJECT a décidé de maintenir les traditions caritatives de Noël des propriétaires précédents de Hofhegnenberg, la famille Gebsattel. Ainsi, chaque année au début de décembre, les bâtiments de Hofhegnenberg sont décorés de façon festive et ouvrent leurs portes au public. Les visiteurs peuvent apprécier des plats de nourriture sur le pouce de la région, des desserts et friandises sucrés allant du strudel aux pommes au goulasch, des sandwichs de poisson aux boissons chaudes. Mais ce sont surtout les biscuits qui ont la côte à l’occasion de ce marché de Noël intime et chaleureux, d’où son nom : « Kipferlmarkt », ou le marché aux croissants de lune, « Kipferl » étant une sorte de petit biscuit sablé de Noël à la vanille et aux amandes particulièrement populaire en Bavière et en Autriche. Les recettes du marché sont, bien entendu, reversées à une œuvre de charité.

Le château entièrement rénové donne à la circonscription de Hofhegnenberg un nouveau sentiment de fierté et ravive l’intérêt pour l’histoire et la culture locales. Pour permettre à cet esprit de communauté retrouvé de prospérer, d’autre événements culturels sont à l’étude dans cet environnement engageant, tels que des concerts de temps à autre. Les lieux continueront à être disponibles pour des événements plus privés, tels que des mariages ou des dîners de gala.

LA COUR DE FERME

Histoire et état

L’ancienne cour de service, d’une surface utile d’environ 4000 m², se trouve à côté du château. Celle-ci n’a été construite qu’au 19ème siècle, après que le bâtiment précédent, situé du côté ouest, soit devenu trop petit. A l’origine, le complexe de bâtiments à quatre côtés comprenait des écuries, des remises et des entrepôts pour l’exploitation agricole ainsi que la “chancellerie”, où étaient concentrées les fonctions administratives. À la fin du 19e siècle, une brasserie du château a été créée, mais elle a cessé d’exister après quelques décennies, avant la Première Guerre mondiale, pour des raisons économiques. L’ensemble du domaine a été doté de vastes caves. Ainsi, sous la brasserie se trouve une cave voûtée de deux étages, qui servait surtout à stocker la glace pour la bière. De nombreuses galeries souterraines traversent le site et, dans certains cas, quittent également le domaine du château. Leur destination doit encore faire l’objet de recherches. Avec le déclin de l’agriculture, la ferme a également perdu de son importance et s’est visiblement dégradée. Au milieu du 20e siècle, l’aile nord du site s’est effondrée et n’a pas été reconstruite. En 2020, la partie nord de l’aile est a dû être démolie pour des raisons statiques.

Mesures de construction

L’ensemble du complexe se trouvait dans un état de ruine. C’est pourquoi les premières mesures se sont concentrées sur la consolidation de la substance. Les toits ont été rénovés, les ouvertures de fenêtres fermées et les éléments porteurs renforcés. Par la suite, l’ensemble du complexe a été rénové de fond en comble.

En 2023, la partie du bâtiment démolie dans l’aile est a été reconstruite avec une serre de même nature que le cube. Un permis de construire a pu être obtenu pour l’aile nord qui s’était effondrée. Il est prévu de combler le vide dans la construction et de rétablir l’ancienne situation architecturale.

Utilisation

Un nouveau concept d’utilisation a été élaboré pour la cour de récréation, qui prévoit l’implication du public. Ainsi, le bâtiment de la brasserie doit devenir une partie d’un complexe hôtelier qui prévoit en outre la nouvelle aile nord comme espace de réception, ainsi qu’une restauration de château composée d’un Biergarten dans la partie cour et d’une restauration haut de gamme dans l’aile nord.

Videobeiträge:

Seit zwei Jahren müssen die Münchner auf ihre Wiesn verzichten. Auf Schloss Hofhegnenberg hat das European Heritage Project nun ein eigenes Oktoberfest für rund 250 geladene Gäste veranstaltet. Unter Wahrung der 3-G Regeln konnte endlich wieder in zünftiger Atmosphäre gefeiert werden!

Jedes Jahr lädt das European Heritage Project die Anwohner der umliegenden Gemeinden zur Marienprozession nach Schloss Hofhegnenberg ein. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, konnte die Tradition, die auf einer Legende aus dem 17. Jahrhundert beruht, nun wieder stattfinden.

a.tv vom 27.11.2019: Im Wittelsbacher Land – Eierlikör auf Schloss Hofhegnenberg und Dasinger Adventskränze